yogabuch / gelenke / kniegelenk

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bild: Knie von lateral

- 2 Kniegelenk

- 3 Artikulierende Knochen

- 4 Teilgelenke

- 5 Die Bewegungen und die ausführenden Muskeln

- 6 Bänder

- 6.1 Ligamentum patellae

- 6.2 Kollateralbänder Ligg. collateralia

- 6.3 Kreuzbänder Ligg. cruciata

- 6.4 Meniscofemorale Bänder Ligg. meniscofemoralia

- 6.5 Lig. popliteofibulare (LPF)

- 6.6 Lig. popliteum arcuatum

- 6.7 Lig. popliteum obliquum (Lig. bourgery)

- 6.8 Lig. collaterale mediale posterius (posterior oblique ligament, POL, hinteres Innenband, mediales Kapseleck)

- 6.9 Lig. capitis fibulae anterius

- 6.10 Lig. capitis fibulae posterius

- 6.11 Lig. transversum genus

- 6.12 Retinaculum patellae

- 6.13 mediales Kapselband

- 7 Schleimbeutel (Bursae)

- 7.1 Bursa anserina

- 7.2 Bursa bicipitis femoris inferior

- 7.3 Bursa bicipitogastrocnemialis

- 7.4 Bursa capitis tibialis gastrocnemii

- 7.5 Bursa gastrocnemiosemimembranosa

- 7.6 Bursa infrapatellaris profunda

- 7.7 Bursa infrapatellaris subcutanea

- 7.8 Bursa Lig. cruciatorum

- 7.9 Bursa patellaris medialis

- 7.10 Bursa patellaris lateralis

- 7.11 Bursa poplitei

- 7.12 Bursa sartorii proprii

- 7.13 Bursa subaponeurotica praepatellaris

- 7.14 Bursa subcutanea epicondyli tibialis

- 7.15 Bursa subcutanea praepatellaris

- 7.16 Bursa subcutanea tuberositatis tibiae

- 7.17 Bursa subfascialis praepatellaris

- 7.18 Bursa subtendinea gastrocnemii medialis

- 7.19 Bursa subtendinea gastrocnemii lateralis

- 7.20 Bursa subtendinea praepatellaris

- 7.21 Bursa subtendinea semimembranosi (musculi semimembranosi, semimembranosa tibialis)

- 7.22 Bursa suprapatellaris

- 7.23 Bursa suprapatellaris intermuscularis accidentalis

- 8 Weitere Strukturen

- 9 Pathologie

- 10 Tests

- 10.1 Tests des Kniegelenks

- 10.1.1 Meniskus

- 10.1.2 Innenband

- 10.1.3 Außenband

- 10.1.4 Kreuzbänder

- 10.1.5 ITBS (Runners knee)

- 10.1.6 IT-Band (Tractus iliotibialis) Verkürzung

- 10.1.7 Chondropathia patellae

- 10.1.8 Patella gemischt

- 10.1.9 Hoffa-Syndrom

- 10.1.10 Gelenkerguß

- 10.1.11 Q-Winkel

- 10.1.12 (Posterolaterale Instabilität (PLC-Instability)

- 10.1.13 Patellaluxation/-subluxation

- 10.1.14 Plica-Syndrom

- 10.1.15 gemischt

- 10.2 Tests der Bewegungsrichtungen

- 10.3 Tests der überziehenden Muskulatur

- 10.1 Tests des Kniegelenks

- 11 Meniskusreposition

- 12 Bilder

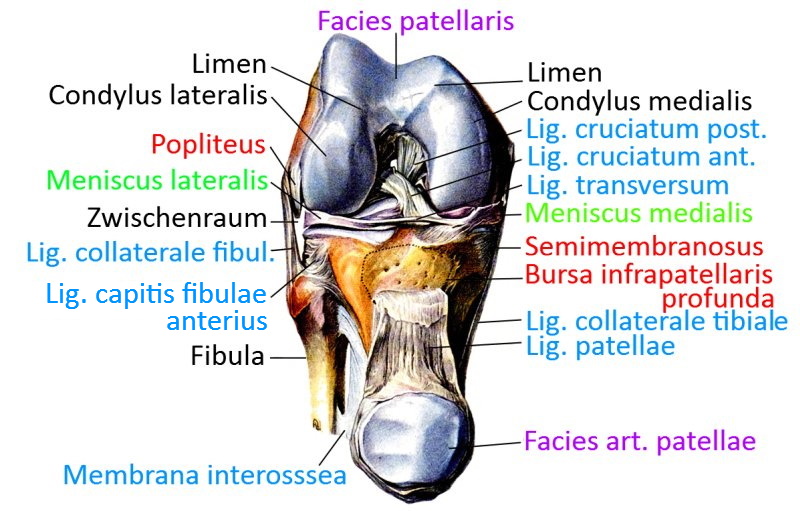

- 12.1 Knie von dorsal, Bänder

- 12.2 Knie von dorsal

- 12.3 Knie von dorsal, Kapsel

- 12.4 Knie von ventral

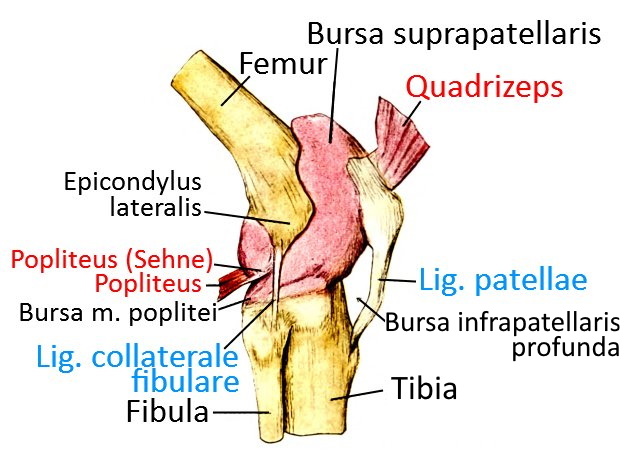

- 12.5 Knie von ventrolateral

- 12.6 Knie lateral

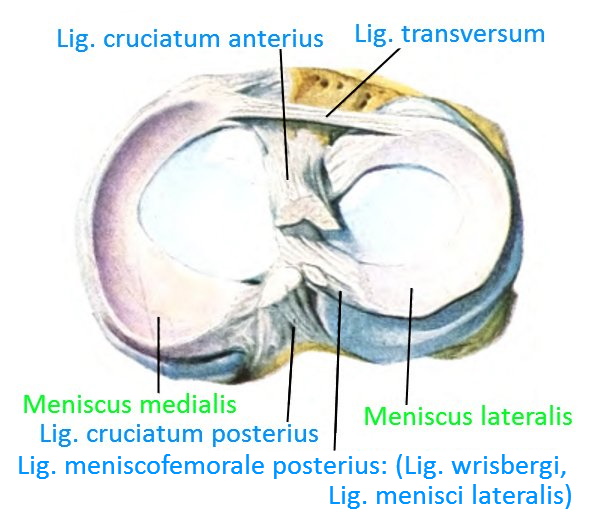

- 12.7 Knie transversal

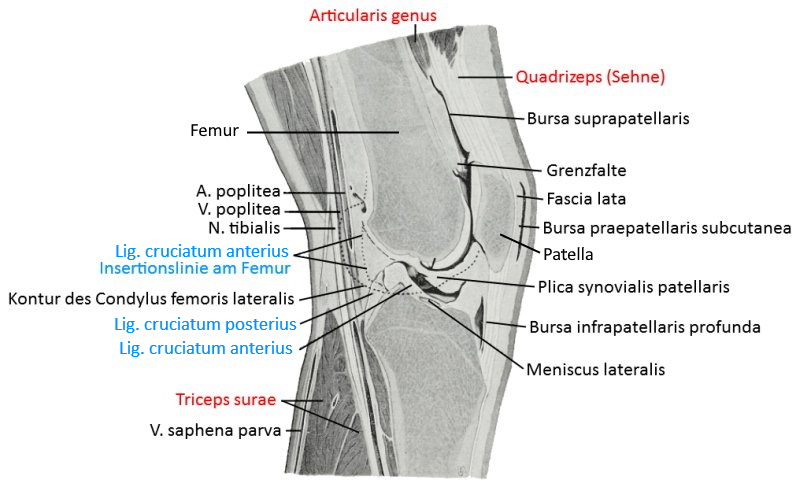

- 12.8 Knie, saggital

- 12.9 ventrale Ansicht in 90° Flexion (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 12.10 laterale Ansicht in 45° Flexion mit expandierten Bursae (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 12.11 Menisken auf Tibia von kranial (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 12.12 Menisken bei belasteter Rotation (Bild verlinkt zu Linkmap)

Bild: Knie von lateral

Kniegelenk

Unter Kniegelenk wird meist das Dreh-Scharnier-Gelenk verstanden, in dem der Unterschenkel (genauer die Tibia) relativ zum Oberschenkel (genauer: dem Femur) bewegt, dies ist das Art. femorotibialis. Hauptbewegung ist – wie beim Ellbogengelenk – Beugen/Strecken, zusätzlich kann bei gebeugtem Knie der Unterschenkel ein wenig gegenüber dem Oberschenkel drehen, die Bewegung ist aber eine andere als beim Unterarm, da hier kein Überwenden (Pronation) zweier Knochen stattfindet und der Bewegungsspielraum deutlich geringer ist. Die Rotationsachse der Tibia verläuft durch den Innenmeniskus, da dieser mit dem Innenband verwachsen ist. Grundsätzlich sind zwischen den beiden Knochen Tibia und Femur auch Translationsbewegungen in sagittaler un transversaler Richtung möglich sowie die Kompressions-/Distraktionsbewegung, die alle durch die ligamentäre Struktur des Kniegelenks begrenzt werden. Der physiologische Bewegungsspielraum des Kniegelenks in Richtung Flexion/Extension wird als 5-0-150 angegeben, wobei die 150° für eine aktive Flexion wegen passiver Insuffiizenz gelten, passiv sind wesentlich mehr erreichen. Der Grad der Überstreckbarkeit des Kniegelenks variiert von 0° bis über 5°, wobei ab einem individuell verschiedenen Winkel Schmerzen auftreten können, aber nicht müssen. Der Bewegungsraum in Richtung Rotation wird mit 10° Endorotation und 25° Exorotation angegeben.

Zur Stabilisierung des Kniegelenks in Bewegung und Haltung ist das Kniegelenk propriozeptiv gut ausgestattet mit vielen Sensoren im Gelenkkapsel-Bandapparat. Die Informationen der Propriozeptoren werden in einem neuronalen Netzwerk im Rückenmark verarbeitet und dementsprechende Muskelaktionen initiiert. Daher bewirkt der Ausfall einer Gruppe von Propriozeptoren, etwa der Mechanorezeptoren im vorderen Kreuzband, im Falle einer Translation der Tibia nach ventral nicht direkt einen völligen Ausfall der erhöhten Innervation der Ischiocruralen Gruppe, wohl aber geringeren Ansprechen und ein erhöhtes Time lag – was bei Intensivem Gebrauch des Kniegelenks für erhöhten Verschleiß sorgt.

Der Außenwinkel der beiden Schäfte der Knochen Femur und Tibia in der Frontalebene beträgt physiologischerweise 174° (und nicht 180°, wegen des CCD-Winkels im Femur)- Bei Unterschreiten von 171° spricht man von einem X-Bein (Genu valgum), bei Überschreiten von 180° von einem O-Bein (Genu varum), beide sind pathologisch und Ursache für Schäden am Bewegungsapparat, vor allem der unteren Extremität. Dies stellt für operative Plastiken nach Rissen ein bislang unlösbares Problem dar, weshalb das an die neue Situation adaptierende postoperative physiotherapeutische Training von großer Bedeutung ist.

Biomechanik des Kniegelenks

Etwa mittig im Gangzyklus zwischen dem Abstoßen mit den Zehen und dem Wiederaufsetzen der Ferse liegt das weitaus größere zweite

Maximum der Beugung es Kniegelenks. Diese Weite Beugung des Kniegelenks von durchschnittlich 67° dient dazu zu verhindern, dass die Zehenspitzen am Boden anschlagen, wenn der Fuß nach vorne gezogen wird. Während am Ende nach Abdruckphase durch die Beschleunigung des Beins nach vorne die Hüfte durch die Massenträgheit des Beins ipsilateral nach hinten gezogen wird bewirkt ebenfalls die Massenträgheit Massenträgheit gegen Ende dieser Schwungphase beim Aufsetzen der Ferse eine Bewegung des Beckens nach vorne, was einer Endorotation des Oberschenkels im Hüftgelenk entspricht. Bei mehr oder weniger gestreckten Kniegelenk bewirkt die höhere Spannung des medialen Gastrocnemius gegenüber dem lateralen ein gewisses Maß an Inversion im Subtalargelenk und oberen Sprunggelenk, zudem halten die kräftigsten Fußheber die mediale Fußwurzel angehoben, wodurch das Fußlängsgewölbe angehoben ist und die dazwischen liegenden Fußgelenke in endgradiger Stellung fixiert sind. Wird in der Standbeinphase das Kniegelenk weiter gebeugt, lässt der Zug des Gastrocnemius nach, zudem werden die kräftigen auf die mediale Fußwurzel wirkenden fußheber entlastet. Das hebt die Pronation im Subtalargelenk auf und bewirkt gegen Mitte der Standbeinphase durch die Massenträgheit ein gewisses Maß an Pronationsneigung, die die Valgusstellung des Calcaneus aufhebt. Zugleich wird die Fußwurzel von ventral belastet, was mit dazu beiträgt, dass das Fußlängsgewölbe sich verkleinert. Die leichte Pronation wird mit dem Beginn des Abdrückens durch den supinatorisch wirkenden Trizeps surae wieder aufgehoben. Daraus ergibt sich die typische Abrollkurve des Fußes. Mit der Streckung des Kniegelenks am Ende der Abdruckphase und dem verminderten Fußlängsgewölbe besitzt sowohl der Trizeps surae im Fußgelenk als auch die Hüftextensoren im Hüftgelenk einen stabilen Hebel für den Vortrieb. Die spezielle Form der Condylen von Femur und Tibia würde bei einer reinen Abrollbewegung der Femurkondylen auf dem Tibiaplateau dazu führen, dass der Femur nach dorsal über die Tibia abrutscht. Deswegen bewirken die Bänder des Kniegelenks ab einem Winkel von 20 bis 30 Grad einen zunehmenden Übergang von der Rollbewegung zur Gleitbewegung. Dieser Mechanismus wird vor allem vom vorderen Kreuzband verursacht. Die gegenteilige Verschiebung des Femur nach ventral bei der Streckung des Kniegelenks wird durch das hintere Kreuzband begrenzt. Zusätzlich stößt der Femur an den vorderen Meniskus an, der den Femur ebenfalls nach hinten schiebt und das hintere Kreuzband entlastet. Bei der Beugung wiederum erfährt der Femur die Begrenzung seiner Bewegung nicht nur durch das vordere Kreuzband sondern auch durch das Anstoßen an den hinteren Teil der Menisken. Die Behauptung, dass die wesentlichen Drücke im Kniegelenk aus der Muskulatur und nicht aus der Schwerkraft des Teilkörpergewichts resultieren, lässt sich aus zwei Beobachtungen herleiten: beim treppauf Steigen liegen wegen der gebeugten Kniegelenke und des Hebelarms zwischen Kraftvektor des Schwerpunkts entlang der Gravitationsrichtung und der Drehachse im Kniegelenk beim 4,3-fachen des Körpergewichts, beim normalen Gehen beim etwa 3,4-fachen. Andererseits muss für das Aufstehen von einem Stuhl das Becken mit dem Oberkörper nach vorne verschoben werden, damit das Schwerelot in der physikalischen Stützbasis liegt, was ein waagerechten Hebelarm von etwa 20 cm vom Schwerkraftvektor zur Drehachse im Kniegelenk und eine Beugung des Kniegelenks von etwa 100° bedeutet. Bei einem Hebelarm von etwa 35 mm des Quadrizeps im Kniegelenk resultiert daraus dass etwa 2,9-fache des Körpergewichts, mit dem der Quadrizeps kontrahieren muss. Die Gewichtskraft im

Tibiofemoralgelenk liegt dabei etwa beim 3,4-fachen des Körpergewichts, wenn symmetrisch beidbeinig aufgestanden wird.

Die absoluten Kräfte und drücke im Tibiofemoralgelenk wie auch in der Quadrizepssehne und die Anpresskraft im femoropatellaren Gleitlager hängen in statischer Betrachtung linear vom Körpergewicht ab, woraus dessen Bedeutung für den Verschleiß folgt. in der Standbeinphase des Gangzyklus befindet sich der Körperschwerpunkt etwa über dem Fuß, was im Kniegelenk ein Varusmoment auslöst. Dies ist vermutlich der Grund dafür, dass sich bei Menschen ein Valguswinkel von 6 Grad ausgeprägt hat, der dieses weitgehend kompensiert. Zudem erzeugt der Tractus iliotibialis nicht nur im CCD-Winkel des Femur sondern auch im Kniegelenk ein Valgusmoment. Diese Kompensationen verhindern aber nicht, dass der Schwerkraftvektor das Kniegelenk medial passiert und damals der mediale Aspekt des Kniegelenks mehr belastet wird als der laterale. Zu den aus der Gewichtskraft resultierenden Kräften im Kniegelenk addiert sich der symmetrisch auf den medialen und lateralen Aspekt des Kniegelenks wirkende Quadrizeps. Vermutlich wegen dieses Ungleichgewichts ist der mediale Tibiacondylus etwas kürzer als der laterale und im medialen Aspekt des Kniegelenks die in Kongruenz etwas weniger deutlich ausgeprägt. Die variablen Belastungen der Knochen von Tibia und Femur setzen sich aus Kompressionskräften und Scherkräften zusammen. Der großer Länge seines Condylus entsprechend verschiebt sich der Femur lateral mehr als medial, was auch eine erhöhte Flexibilität des lateralen Meniskus bedingt, die dadurch zustande kommt, dass der laterale Meniskus weniger fest an der Kapsel angebunden und nicht ans Außenband gebunden ist. Die Menisken verschieben sich etwa halb so viel wie die Femurkondylen. Während dem stehen sowohl der hintere als auch der vordere Teil des Meniskus Druck aufnehmen, liegt der Femur bei gebeugtem Kniegelenk nur noch dem hinteren Meniskus an, was aus dem kleineren Radius des Kontaktbereichs folgt. Genannte Faktoren bedingen, dass das Hinterhorn des Innenmeniskus der vulnerabelste teil der Menisken überhaupt ist und bei weiter Kniebeugung besonders belastet wird. Daher ereignen sich spontane Risse vorgeschädigter Menisken bei älteren Menschen häufig beim Aufstehen aus der Hocke. Druckbelastung durch den Femur führt bei den Menisken vor allem zu einem Schub in Richtung der Gelenkkapsel und damit zu einer erhöhten Spannung der belastbaren Faserstrukturen an der Meniskusbasis (Ringspannung). Diese biomechanischen Eigenschaften begünstigen die Entwicklung von Korbhenkelrissen und erklären, warum die Funktion der Menisken bei Längsrissen wesentlich weniger beeinträchtigt ist als bei Radiärrissen. Weiter folgt daraus die Bedeutung der Meniskuswurzeln und die Gefahr, die ein Abriss einer Meniskuswurzel mit sich zieht. In der Spielbeinphase des Gangzyklus können durch einen lastarmen Kontakt der beiden Knochen die Gelenkflächen großflächig sehr gut geschmiert werden. Beim Aufsetzen der Ferse kommt schnell ein großer Anpressdruck zustande, der aber nicht den Flüssigkeitsfilm zwischen den Knochen zerreißt, dafür ist das Verhältnis von Geschwindigkeit, mit der sich der Femur auf die Tibia zubewegt und Viskosität der Synovia nicht hinreichend. Die Geschwindigkeit bei Flexion und Extension ist angesichts der gegebenen Viskosität ebenfalls zu groß, um den Flüssigkeitsfilm zu verdrängen. Die letzte kritische Phase für die Schmierung ist das Ende der Standbeinphase mit Abdrücken aus dem Fußgelenk, bei dem tatsächlich ein nennenswerter Teil der Flüssigkeit aus dem Gelenk Spalt herausgequetscht werden kann, einige große Proteine verbleiben jedoch als Puffer. In Zusammenhang mit der Arthrose wurde eine verminderte Schmierfähigkeit, also niedrigere Viskosität der Synovia beobachtet, mehr noch bei der rheumatoiden Arthritis.

Instabilität oder Laxität oder excess laxity

Die Laxität kann angegeben werden als Translation oder Rotation bei einer gegebenen Kraft oder als die Kraft die für eine gegebene Translation oder Rotation erforderlich ist. Die passive Stabilität wird von primären Stabilisatoren (primary restrains) mit etwa der geforderten Zugrichtung oder Rotationsrichtung gewährleistet, die von sekundären Stabilisatoren mit einer anderen Verlaufsrichtung unterstützt werden. Deshalb kann bei partiellen oder kompletten Bänderrissen aus dem Ausbleiben einer Instabilitätssymptomatik nicht darauf geschlossen werden, dass die primären Stabilisatoren intakt sind. Möglicherweise übernehmen die sekundären Stabilisatoren die Arbeit, die allerdings deutlich Gefahr laufen überlastet zu werden, das heißt der primäre Schaden wird einen sekundären Schaden nach sich ziehen. Für die klinische Testung ist also zu fordern, das verwendete Tests gekoppelte Bewegungen ausschließen. Als Beispiel möge der vordere Schubladentest dienen, bei dem die anteriore Translation gleichzeitig ein exorotatorisches Moment im Kniegelenk erzeugt. Für eine exaktische klinische Testung des Kniegelenks müssten alle sechs Freiheitsgrade erfasst werden. Im Zusammenhang mit dem Kniegelenk darf nicht vergessen werden, dass sowohl der Quadrizeps als auch dorsal der Gastrocnemius und die Ischiocorale Gruppe translatorische Kräfte erzeugen, die von gesunden Kreuzbändern allerdings aufgefangen werden. Das der wichtigste Stabilisator gegen anteriore Rotation, der bei etwa 30° am stärksten dagegen wirkt. Außerdem ist es wichtig um eine Hyperextension zu vermeiden. Bezüglich der Endrotation des Unterschenkels und dessen Valgusbewegung dient es als sekundärer Stabilisator. Außerdem verursacht es die Schlussrotation des Kniegelenks in Richtung seiner Streckung. Das hintere Kreuzband sichert vor allen Dingen gegen Translation nach dorsal und tut das am intensivsten bei Beugewinkeln um 90°. Sein vorderes Bündel wird in Richtung der Streckung des Kniegelenks schlaff, so dass das posterolaterale Bündel primär stabilisiert. Das mediale Kollateralband primärer Stabilisator gegen Valgusbewegung und Endorotation. Es unterstützt als sekundärer Stabilisator das Verhindern der vorderen Schublade wenn die Tibia exorotiert ist oder in großer anteriorer Translation. Es trägt maßgeblich zur Begrenzung der Exorotation des Unterschenkels bei. Die posterolaterale Ecke des Kniegelenks trägt mit dazu bei die Hyperextension zu verhindern und begrenzt die Endorotation bei näherungsweise gestrecktem Kniegelenk. Das laterale Kollateralband ist wichtigster Stabilisator gegen Varusstellung des Unterschenkels. Es erschlafft mit zunehmender Beugung des Kniegelenks zusehens, so das auch seine Stabilisierung gegen Varusstellung nachlässt. Es stabilisiert gegen beide Schubladen, allerdings nur bei größeren Translationsmaß. Zusammen mit der posterolateralen Gelenkecke stabilisiert es gegen Weite Exorotation.

Q-Winkel

Der Q-Winkel ist der Winkel zwischen der Verbindungslinie vom SIAS zur Patellamitte und der von der Patellamitte zur Mitte der Tuberositas tibiae. Winkel ab 20° gelten als anormal und disponieren zu ventralen Knieschmerzen. Genauso disponiert eine mehr als 10 Grad nach lateral versetzte Tuberositas tibiae zu ventralen Knieschmerzen. Ein pathogener Einfluss dieser Abweichung wird vor allem bei mangelnder Kongruenz im femoropatellaren Gleitlager vermutet. Ein zu straffes laterales Retinaculum zeigt sich, wenn man die Patella medial ins Gleitlager drückt und der rechte Patellarand nicht nach ventral prominiert. Instabilitäten des Kniegelenks entstehen vor allem durch Varusstress oder Valgusstress sowie Anpralltraumata und Hyperextensions-Stress. Sie resultieren intraartikulär aus Elongation der Kreuzbänder oder Veränderung der Menisken so wie extra artikulär aus Veränderungen der Kollateralbänder, der Kapselbänder oder der Muskel-Sehne-Systeme, die das Kniegelenk überziehen. Je nach Art des Traumas entstehen verschiedene Veränderungen:

Schädigungsmechanismen der Bänder

- Valgus–Exorotation–Flexion: Veränderung des medialen Kollateralbandes, des Inneren Kapselbandes, des lateralen Meniskus und des vorderen Kreuzbandes

- Hyperextensions-stress: vorderes Kreuzband, hinteres Kreuzband, hintere Kapsel

- Varus–Flexions-Trauma: posterolaterale Kapsel und laterales Kollateralband

Kapsel- und Bandverletzungen werden in drei Grade eingeteilt: erster Grad, Verschiebung von 3 bis 5 mm entspricht einer Bänderüberdehnung zweiter Grad Längenänderung um 6 bis 10 mm entspricht in der Regel einer Teilruptur, oberhalb von 10 mm muss von einer Ruptur ausgegangen werden. Die Art des Anschlags sagt ebenfalls etwas über die Art der Verletzung aus. Bei frischen traumatischen Knieverletzungen zeigt sich die Schmerzintensität negativ korreliert zur Verletzungsschwere das Bandapparates. Varusstress-Tests und Valgusstress-Tests werden bei voller Kniestreckung und bei 30° Beugung durchgeführt. Ein medial Gapping oder lateral Gapping weist auf eine Überdehnung eines der beiden Kollateralbänder hin, möglicherweise ist die posteromediale oder posteolaterale Kapsel mitbetroffen und eventuell das hintere Kreuzband. Bei 30° Beugung können die Kollateralbänder isoliert getestet werden. Für eine Translation nach ventral können eingesetzt werden als wichtigster der Lachman-Test, des weiteren der no-touch Lachmann-Test, die vordere Schublade in 90° Beugung und das aktive vordere Schubladenzeichen (Quadrizeps active). Auch hier ist der Endanschlag aussagefähig: ist er hart, liegt vermutlich ein elongiertes Band vor, ist er weich oder fehlt er, ist das Band rupturiert und die Kapsel fängt die Bewegung auf. Neben der reinen Translation nach anterior kann auch die anteromediale Stabilität mit der Rotationsschublade geprüft werden. Dabei wird bei 90° gebeugtem Kniegelenk der vordere Schubladen-Test bei exorotiertem Unterschenkel ausgeführt. Ist dieser Test positiv, ist vermutlich nicht nur das vordere Kreuzband geschädigt, sondern auch der mediale Kapselbandapparat. Eine anterolaterale Instabilität wird mit endorotiertem Unterschenkel entsprechend geprüft.

Das kindliche Knie

Babys haben über eine Varusstellung, die im Vorschulalter in eine Valgusstellung wechseln, und später in physiologische Position gehen. Zu den seltenen Erkrankungen des kindlichen Kniegelenks gehört die Tibia vara adolesentium, die einem Morbus Blunt gleicht, der sich nicht vor dem fünften Lebensjahr entwickelt und in vielen Fällen mit einer Adipositas einhergeht, so dass von einer Wachstumsstörung in der medialen Epiphysenfuge ausgegangen wird. Eine weitere seltene Erkrankung mit 1 zu 1000 ist die angeborene Knieluxation, die mit Verkürzungen des Quadrizeps und zuweilen fehlenden Kreuzbändern einhergeht. Ein Klumpfuß oder eine Hüftdysplasie, gegebenenfalls mit Hüftluxation können diese Störung begleiten. Eine weitere seltene Erkrankung die häufig im Rahmen anderer Symptome auftritt, ist die Patellaaplasie oder -hypoplasie. Ebenfalls sehr selten ist eine kongenitale Patellaluxation, häufig mit Patellahypoplasie. Die Verschiebung kann soweit gehen, dass der Quadrizeps selbst als Beuger des Kniegelenks fungiert und die Patella in den lateralen Weichteilen kaum tastbar ist. Bildet sich die Patella nicht nur aus einem Knochenkern, sondern aus zwei oder dreien, kann es zur Patella bipatita oder tripartita kommen, die allerdings häufig klinisch unauffällig bleibt. Vor allem im Rahmen neuroorthopädischer Erkrankungen kommt es auch zu Rotationsfehlern der Tibia. Extrem selten bildet die Tibia mit der Fibula proximal eine Synostose. Grundsätzlich können alle drei Knochen, Femur, Tibia und Fibula von Fehlbildungen betroffen sein, wie auch deren Epiphysen, die Metaphysen und die Epimetaphysen.

Das rheumatische Knie

Rheumatische Erkrankungen können durch eine Synovalitis einwirken, einerseits über eine nachteilig veränderte Zusammensetzung der Synovialflüssigkeit, andererseits als direkte Aggression gegen Knorpel, Knochen und Bänder. In der Äthiopathologie unterscheidet sich das Kniegelenk nicht grundsätzlich von anderen Gelenken, durch seine hohe Belastung steht es jedoch häufig mit im Vordergrund. Neben der rheumatoiden Arthritis wirken auch andere Erkrankungen auf das Kniegelenk ein, so zum Beispiel der Morbus Bechterew mit einer postarthritischen Arthrose, die SLE mit Knochennekrosen und die Psoriasis Arthritis mit Mutilationen. Bei der rheumatoiden Arthritis tritt häufig schon früh eine muskulär bedingte Beugekontraktur des Kniegelenks auf die auf Atrophie des Quadrizeps und Verkürzungen der ischiocruralen Gruppe basiert. Bei einer Synovialitis zeigen sich häufig Recessus hypertroph. Das kann zu Beweglichkeitseinschränkungen führen. Rheumatische Gonitiden neigen dazu Instabilitäten des Kniegelenks zu verursachen, einerseits durch eine entstehende Laxität des Kapsel-Band-Apparates, andererseits durch Destruktion von Knochen und Knochen. Die Kreuzbänder können synovial umbaut werden, was ihre Funktion und Substanz schädigt und zu anteroposterioren Instabilitäten führt. Durch Schmerzvermeidung bedingte Muskelatrophie trägt weiterhin zur Instabilität des Kniegelenks bei. In der Frontalebene zeigt sich meistens eher eine Valgusabweichung als eine Varusabweichung, welche dann meistens mit einer überhöhten Endorotationsneigung des Unterschenkels einhergehen würde. Weitere Achsenabweichchungen können durch Knochenmasseverlust entstehen. Das Geschehen darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss die Gelenke der kinetischen Kette untere Extremität mit einbeziehen. Larsen et al hat eine röntgenologische Einteilung in sechs Stadien vorgeschlagen. Miehle hat die Synovia nach den Kriterien Farbe und Trübung, Viskosität, Anzahl der Zellen und weiteren Beobachtungen bei der RA und differentialdiagnostisch wichtigen Erkrankungen angegeben.

Kapsel-Band-Apparat

Der umfangreiche und im Falle des Kniegelenks für die Stabilität überaus wichtige Apparat aus Bändern und mit Kapselbändern ausgekleideter Gelenkkapsel läßt sich in 4 Fraktionen gliedern, die einen aktiven und einen passiven Aspekt aufweisen:

Medialer Komplex

passiv:

- Retinaculum mediale

- Lig. collaterale mediale

- Lig. popliteum obliquus (Lig. obliquus posterior, POL)

- mediales Kapselband

- mediale Hälfte der dorsalen Gelenkkapsel

- Innenmeniskus

- vorderes Kreuzband (ACL) und hinteres Kreuzband (PCL)

- knöcherne Spezifika des Tibiaplateaus und des medialen Femurcondylus

aktiv:

- Vastus medialis

- Vastus medialis obliquus

- M. sartorius (Pes anserinus superficialis)

- M. gracilis (Pes anserinus superficialis)

- M. semitendinosus (Pes anserinus superficialis)

- M. semimembranosus (Pes anserinus profundus)

- M. gastrocnemius, Caput mediale

Lateraler Komplex

passiv:

- Gelenkkapsel

- laterales Kapselband

- Retinaculum patellae laterale

- Lig. collaterale laterale

- Tractus iliotibialis, auch als Teil des Reservestreckapparates

- Lig. tractotibiale

- Kaplan-Fasern

aktiv:

Zentraler Komplex

passiv:

- hinteres Kreuzband

- vorderes Kreuzband

- Lig. meniscofemorale anterius

- Lig. meniscofemorale posterius

- Innenmeniskus

- Außenmeniskus

Ventraler Komplex

passiv:

- Lig. patellae

- Retinaculum patellae mediale

- Retinaculum patellae laterale

- Corpus adiposum infrapatellare (Hoffa’scher Fettkörper)

aktiv:

Dorsaler Komplex

passiv:

- Dorsale Kapsel

- Lig. popliteum arcuatum

- Lig. popliteum obliquum

aktiv:

Patella

Nicht direkt dem Kniegelenk als Art. femorotibialis zugehörig, aber für die Kraftübertragung des Quadrizeps wichtig ist die Patella, die dem Femur flexibel aufgelagert ist (Femoropatellares Gleitlager). Patella und Femur bilden hier ein echtes Gelenk, das Articulatio femoropatellaris. Die Kraftleitung über die Patella vergrößert den Hebelarm und damit das mögliche Drehmoment im Kniegelenk zur Streckung.

Von den distalen Sehnenfasern des Quadrizeps inserieren rund 50% am kranialen Patellapol, die restlichen Fasern der Ansatzsehne überziehen die Patella in Richtung Tuberositas tibiae oder verlaufen medial oder lateral der Patella als Retinaculum patellae mediale bzw. Retinaculum patellae laterale.

Artikulierende Knochen

Teilgelenke

- Femorotibialgelenk Art. femorotibialis

- Femoropatellargelenk (Art. femoropatellaris, Femoropatellares Gleitlager)

Femorotibialgelenk / Tibiofemoralgelenk / Art. femorotibialis

Das Femorotibialgelenk ist dasjenige Gelenk, das meist gemeint ist, wenn vom „Kniegelenk“ die Rede ist, also das Gelenk zwischen Femur und Tibia. Hier handelt es sich um ein Gelenk, das die Eigenschaften eines Drehgelenks (Art. trochoidea) und eines Scharniergelenks (Ginglymus), verbindet, also eine Kombination aus Roll- und Gleitbewegung der beiden Gelenkkörper. Diese Verbindung wird auch als Drehwinkelgelenk (Trochoginglymus) oder bikondyläres Gelenk bezeichnet. Für eine hinreichende Stabilität des Gelenk ist daher eine gute Bandführung notwendig, die hier in Form der Kreuzbänder und Kollateralbänder vorliegt.

Femoropatellares Gleitlager Art. femoropatellaris

Das femoropatellare Gleitlager ist das Gelenk, in dem die Patella flexibel dem Femur aufliegt, welche die Kontraktionskraft des Quadrizeps überträgt. Dabei findet beim Strecken und Beugen des Kniegelenks eine Bewegung der Patella auf dem Femur statt, da das Lig. patellae als nicht elastisches Band im gespannten Zustand den unteren Patellapol in etwa konstantem Abstand zur Tuberositas tibiae hält, wohingegen der Quadrizeps als kontraktiler Muskel seine Länge über einen großen Bereich ändert.

Bei gebeugtem Kniegelenk entsteht damit ein teilweise beachtlicher Anpressdruck der Patella gegen den Femur. Der durch Overuse oder ungleichen Lauf der Patella, etwa bei Rotation des Unterschenkels während der Streckung oder Beugung auftretende Verschleiß kann zur Schädigung des retropatellaren Knorpels führen (PFPS).

Dieses Gelenk ist nicht selten von retropatellaren Knorpelleiden betroffen, etwa in Form der Chondropathia patellae (PFPS) oder der Retropatellararthrose. Begünstigt werden beide Phänomene durch:

- Inkongruenz der Gelenkflächen

- Anomalien wie mangelnde Höhe des Grats (Sulcus intercondylaris) zwischen den Gelenkflächen mit den Femurcondylen

- relativer Hypertonus des Vastus lateralis oder des Rectus femoris

- Overuse

Bei genauer Betrachtung zeigen sich im femoropatellaren Gleitlager 3 rotatorische und 3 translatorische Bewegungsdimensionen:

- Translation superior-inferior, die wichtigste physiologische Bewegungsdimension

- Rotation um die transversale medio-laterale Achse Querachse der Patella wegen der nicht konstanten Radien der Femurcondylen, diese Bewegung wird als Flexion bezeichnet

- medio-laterale Translation durch die variable, toleranzbehaftete Führung der Finne der Patella in der Trochlea (Sulcus intercondylaris), „ML Shift“

- Rotation um die senkrecht auf der Patella stehende anterior-posteriore Transversale

- Rotation um die superior-inferiore Achse (Tilt)

- anterior-posterior Translation

Reservestreckapparat

Als Reservestreckapparat werden die Strukturen bezeichnet, die nach Entfall der Funktion der Patella, das Lig. patellae oder der Insertion des Quadrizeps an der Patella noch Kraft zur Extension des Kniegelenks übertragen können. Die diese Störung derursachen Entitäten sind vor allem die Patellafraktur, der Abriß der Quadrizepssehne oder der Abriß des Lig patellae von der Tuberosiatas tibiae. Dazu gehören das aus Sehnenfasern des Vastus medialis hervorgehende Retinaculum patellae (longitudinale) mediale und das aus Fasern des Vastus lateralis und Rectus femoris hervorgehende Retinaculum longitudinale (medialis) laterale. Von einigen Autoren wird auch der Tractus ilitibialis dazu gezählt, der bei weniger als 30° Beugung des Kniegelenks dessen Streckung ebenfalls unterstützt. Die meisten Quellen geben den Reservestreckapparat mit bis zu 50% der Fasern der Quadrizepssehne an.

Die Bewegungen und die ausführenden Muskeln

Extension (Streckung): M. quadriceps femoris (fast ausschließlich) dabei

M. rectus femoris bei gestrecktem Hüftgelenk kraftvoller,

M. tensor fasciae latae (nur bei weniger als 30° Beugung des Kniegelenks)

Flexion (Beugung): M. semimembranosus, M. semitendinosus, M. biceps femoris, M. gracilis, M. sartorius, M. poplieteus, M. gastrocnemius, M. plantaris. Der Tensor fasciae latae hat über den Tractus iliotibialis ebenfalls bei einer Beugung von mindestens 30° im Kniegelenk beugende Wirkung.

Endorotation des Unterschenkels:

M. semimembranosus, M. semitendinosus, M. gracilis, M. sartorius, M. poplieteus

Exorotation des Unterschenkels: M. biceps femoris

Bänder

- Lig. collaterale mediale

- Lig. collaterale laterale

- Lig. cruciatum anterius

- Lig. cruciatum posterius

- Ligg. meniscofemoralia

- Lig. meniscofemorale anterius (Humphrey)

- Lig. meniscofemorale anterius (Wrisberg)

- Lig. patellae

- Lig. popliteum obliquum (posterior oblique ligament, POL, Bourgery)

- Lig. capitis fibulae anterius

- Lig. capitis fibulae posterius

- Lig. transversum genus

- Retinaculum patellae

- Retinaculum patellae laterale

- Retinaculum patellae mediale

- Retinaculum patellae transversale laterale

- Retinaculum patellae transversale mediale

Ligamentum patellae

das ca. 5-6 mm starke Band ist ein Kapselband, das die Kontraktionskraft des Quadrizeps vom Unterrand der Patella (kaudaler Patellapol) auf die Tibia überträgt, es inseriert dort an der Tuberositas tibiae. Bei nicht unter Spannung stehendem Quadrizeps ist das Ligamentum patellae schlaff und könnte sich bei weitgehend gestrecktem Kniegelenk im Gelenkspalt einklemmen. Deswegen liegt hinter (dorsal bzw. profund) dem Ligamentum patellae der Hoffa’sche Fettkörper (Corpus adiposum infrapatellare), der dies durch sein Volumen verhindert. Eine Veränderung des Hoffa’schen Fettkörpers kann zum Hoffa-Syndrom führen, sie tritt in der Regel nur sekundär auf.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk ventrolateral

Linkmap: Kniegelenk lateral

Linkmap: Kniegelenk, sagittaler Schnitt

Linkmap: Tibia

Linkmap: Knochen der Unterschenkel

Linkmap: Rumpf ventral Kopf bis Knie

Linkmap: Rumpf lateral, superfiziell

Linkmap: Kniegelenk, 90° flektiert

Linkmap: Kniegelenk von lateral, Schleimbeutel

Kollateralbänder Ligg. collateralia

die longitudinal auf der medialen bzw. lateralen Seite des Kniegelenks verlaufenden Innen- und Außenbänder, die sich aufgrund der Form der Condylen bei Streckung des Kniegelenks spannen und damit die Endo– und Exorotation des Unterschenkels im Kniegelenk zunehmend unterbinden: das Lig. collaterale mediale und das Lig. collaterale laterale (fibulare). Eine weitere, wichtige Aufgabe der Kollateralbänder ist, varus– und valgusartige Bewegungen bzw. entsprechende Kräfte abzufangen.

Lig. collaterale mediale (inneres Kollateralband, Lig. collaterale tibiale)

breites, flaches, ca. 9-11 cm langes Band, das leicht nach dorsal versetzt auf der medialen Seite des Kniegelenks verläuft und dieses gegen Valgusbewegung stabilisiert. Es zieht vom Epicondylus medialis femoris zum Condylus medialis tibiae. Es besitzt einen anterioren und einen posterioren Anteil, beide divergieren leicht nach distal. Die profunderen Anteile sind mit dem Meniscus medialis verwachsen. Der proximale Teil hat eine Verbindung zum Retinaculum patellae mediale, der distale Teil geht über in das Lig. popliteum obliquum und die dorsomediale Kapsel über. Die distalen Anteile werden teils vom Pes anserinus und seinen dort ansetzenden Muskeln überlagert, weshalb ein Schleimbeutel (Bursa anserina) dazwischen puffert um Scherkräfte zu mindern. Durch einen Schleimbeutel ist das Lig. collaterale mediale von den profunder liegenden Strukturen, nämlich der mit Kapselband verstärkten Gelenkkapsel und dem medialen Meniskus getrennt. Das Lig. collaterale mediale begrenzt nicht nur die Valgusbewegung der Tibia und verhindert damit ein mediales Gapping, sondern zusammen mit dem Lig. collaterale fibulare (Lig. collaterale laterale) auch die Exorotation des Unterschenkels im Kniegelenk, weshalb es bei Brustschwimmern gefährdet ist. Der klassische Valgusstreßtest des Kniegelenks testet die Suffizienz des Bandes. Wegen der komplexen Anatomie des Innenbandes sind die Ergebnisse rekonstruktiver OPs häufig nicht zufriedenstellend, insbesondere führen Verkalkungen, die sich umso eher einstellen, je länger das Kniegelenk immobilisiert ist, oft zu funktionalen Defiziten und Beweglichkeitseinschränkunken.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk, dorsal, Bänder

Linkmap: Kniegelenk dorsal

Linkmap: Kniegelenk dorsal, Kapsel

Linkmap: Kniegelenk ventrolateral

Linkmap: Kniegelenk, 90° flektiert

Lig. collaterale laterale (äußeres Kollateralband, Lig. collaterale fibulare)

Das äußere oder fibulare Kollateralband ist ein kräfiges rundes Band von 5-7 cm Länge und hat, im Gegensatz zum inneren Kollateralband keine Verbindung zum Meniskus. Es wird größtenteils vom Bizeps femoris überdeckt. Es zieht vom Epicondylus lateralis femoris, gleich unterhalb des Sulcus der Sehne des Popliteus, zum Fibulaköpfchen. Dabei spaltet es die Ansatzsehne des Bizeps femoris in einen anterioren und einen posterioren Ast. Zwischen dem Lig. collaterale laterale und dem Bizeps femoris liegt die Bursa subtendinea musculi bicipitis femoris inferior. Zwischen dem lateralen Seitenband und der lateralen Kapsel verläuft die Sehne des Popliteus. Das Band sichert das Kniegelenk gegen Varusbewegung und begrenzt die Exorotation.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Kniegelenk dorsal

Linkmap: Kniegelenk dorsal, Kapsel

Linkmap: Kniegelenk, 90° flektiert

Linkmap: Kniegelenk lateral

Linkmap: Kniegelenk von lateral, Schleimbeutel

Kreuzbänder Ligg. cruciata

Die beiden im Kniegelenk intraartikulär aber retrosynovial verlaufenden Bänder, die eine Verschiebung der Tibia gegenüber dem Femur nach ventral bzw. dorsal verhindern: vorderes Kreuzband und das noch kräftigere hintere Kreuzband. Entwicklungsgeschichtlich sind sie von dorsal ins Kniegelenk eingewandert. Im Falle von deren Schädigung entstehen unphysiologische Verschieblichkeiten mit Folge von Instabilität bei Bewegung und erhöhtem Verschleiß des Kniegelenks. Erkennbar sind Schädigung wie Überdehnung und Riss am vorderen bzw. hinteren Schubladeneffekt. In der englischen Literatur wird das vordere Kreuzband als ACL (anterior cruciate ligament) und das hintere Kreuzband als PCL (posterior cruciate ligament) bezeichnet. Der Name Kreuzband rührt daher, daß sich die beiden Kreuzbänder mit ihren verschiedenen Zugrichtungen mittig im Kniegelenk kreuzen und eine komplexe Biomechanik entfalten. In begrenztem Maße schränken die Kreuzbänder auch die Varusbewegung und Valgusbewegung des Kniegelenks ein. Da sie sich bei der Endorotation des Unterschenkels im Kniegelenks umeinander wickeln, begrenzen sie diese. Zug und Entlastung sowie Verschraubung und Entschraubung der Kreuzbänder sind für ihren Stoffwechsel wichtig.

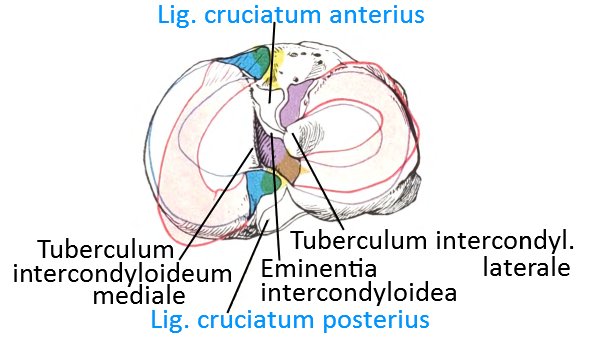

Lig. cruciatum anterius (ACL, LCA, anterior cruciate ligament, Vorderes Kreuzband)

Das vordere Kreuzband ist das vermutlich wichtigste Band zur Stabilisierung des Kniegelenks in sagittaler Richtung und sichert es zusammen mit dem gegenläufig verlaufenden hinteren Kreuzband gegen Translation der Tibia. Vor allem in leicht flektierter Stellung des Kniegelenks (etwa 20-30°) sichert es stark gegen Verschiebung der Tibia nach vorn. Beide Kreuzbänder zusammen begrenzen die Endorotation des Unterschenkels im Kniegelenk. Das vordere Kreuzband begrenzt zudem die Extension des Kniegelenks. Es zieht von der lateralen Wand der Fossa intercondylaris des Condylus lateralis femoris zur proximalen medialen Tibia an der Area intercondylaris anterior vor der Eminentia intercondylaris, knapp ventral des Tuberculum intercondylare mediale zwischen den Insertionen der vorderen Menisken. Es läuft also von posterior-superior-lateral nach anterior-inferior-medial. Einige Fasern inserieren an der Meniskuswurzel des Innenmeniskus. Man unterscheidet zwei Bündel nach Ursprung und Ansatz: ein anteriores (anteromediales), welches von von der Linea intercondylaris zum anterioren Tibiaplateau zieht und ein posteriores (posterolaterales), welches von der Grenzen zwischen Knochen und Knorpel des Femurcondylus zum posterioren Bereich der Tibia zieht, nahe dem Innenmeniskus. Daneben kann noch ein intermediäres Bündel ausmachen. Das LCA wird von beiden Seiten arteriell versorgt, jedoch sind die Mitte und die Insertionsbereiche arteriell meist unversorgt. Es besitzt viele Mechanorezeptoren (Golgi-Typ-III-Rezeptoren, Ruffini-Körperchen, Pacini-Typ-II-Körperchen und freie Nervenendigungen), die der Propriozeption des Kniegelenks dienen, aber auch der Aktivierung kniegelenkstabilisierender Muskeln, wie etwa der Ischiocruralen Gruppe, die ebenfalls die Tibia nach dorsal zieht. Im Falle von Rupturen des LCA oder des Ersatzes durch eine Plastik steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung, was die Plastik mehr belastet als das native Kreuzband und zu einer vermehrten Translation nach ventral und erhöhtem Verschleiß führt. Wird das ACL geschädigt, ist der Roll-Gleit-Mechanismus des Kniegelenks gestört, und es kommt vor allem zu Schäden an den Hinterhörnern der Menisken, später auch zu Knorpelschäden an Tibia und Femur, die auch radiologisch nachweisbar werden.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Kniegelenk dorsal, Kapsel

Linkmap: Kniegelenk ventral

Linkmap: Kniegelenk transversal

Linkmap: Kniegelenk, 90° flektiert

Linkmap: Kniegelenk, Menisken

Linkmap: Kniegelenk, Verzug der Menisken bei Torsion

Lig. cruciatum posterius (PCL, posterior cruciate ligament, Hinteres Kreuzband)

Das hintere Kreuzband zieht von der Innenseite des Condylus medialis femoris schräg nach lateral distal zur Area intercondylaris posterior, also von ventral-kranial-medial nach dorsal-kaudal-lateral und verläuft damit quer zum vorderen Kreuzband. Es lassen sich ein längeres, kräftigeres anterolaterales und ein kürzeres, weniger kräftiges

dorsomediales Faserbündel unterscheiden. Der Quadrizeps arbeitet, über die Propriozeptoren der longitudinalen Retinaculi der Patella innerviert, die aus seinen Fasern ausstrahlen, mit daran eine übermäßige Belastung des hinteren Kreuzbandes zu verhindern. Eine gute Ausprägung der beiden dabei wichtigen wichtigen Quadrizepsanteile Vastus medialis und Vastus lateralis, aus denen diese Retinaculi ausstrahlen, sind daher für einen Sportler wichtig.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Kniegelenk dorsal, Kapsel

Linkmap: Kniegelenk ventral

Linkmap: Kniegelenk transversal

Linkmap: Kniegelenk, 90° flektiert

Linkmap: Kniegelenk, Menisken

Linkmap: Kniegelenk, Verzug der Menisken bei Torsion

Meniscofemorale Bänder Ligg. meniscofemoralia

Die meniscofemoralen Bänder unterstützen das Hintere Kreuzband und treten inkonstant auf. Das Humphrey-Ligament spannt sich bei Beugung und das Wrisberg-Ligament bei Streckung des Kniegelenks. Wird das Hintere Kreuzband beschädigt, können sie dessen Funktion teilweise übernehmen. Sie stabilisieren das Kniegelenk bzgl. posteriorer Translation der Tibia:

- das nach drei Typen unterscheidbare und dorsal des Hinteren Kreuzbandes liegende Wrisberg-Ligament (Lig. meniscofemorale posterius) mit ca. 70%

- das ventral des Hinteren Kreuzbandes liegende Humphrey-Ligament (Lig. meniscofemorale anterius) in etwa 50%

Die Angaben zum Vorhandensein der Bänder schwanken in der Literatur. Das Wrisberg-Ligament kann recht kräftig ausgeprägt sein. In 61% treten beide meniscofemoralen Bänder auf. Dann umschlingen sie das hintere Kreuzband. Das Humphrey-Ligament spannt sich in Flexion, das Wrisberg-Ligament in Extension des Kniegelenks. Bei Endorotation des Unterschenkels spannen sich beide. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, die Einklemmung des Hinterhorns des Außenmeniskus zu verhindern.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Kniegelenk transversal

Linkmap: Kniegelenk, Menisken

Lig. meniscofemorale anterius: „Humphrey-Ligament„

Das Lig. meniscofemorale anterius zieht von der hinteren Meniskuswurzel des Außenmeniskus vor dem hinteren Kreuzband her zur Innenfläche des Condylus medialis femoris.

Lig. meniscofemorale posterius: „Wrisberg–Ligament„

Das Lig. meniscofemorale posterius zieht wie das Lig. meniscofemorale anterius von der hinteren Meniskuswurzel des lateralen Außenmeniskus zum Condylus medialis femoris, verläuft aber hinter dem Hinteren Kreuzband her. Ein vorhandenes Wrisberg-Ligament darf radiologisch nicht als Einriss des Meniskus fehlinterpretiert werden. Der Ursprung der drei Typen des Wrisberg-Bandes ist identisch, jedoch unterscheiden sie sich im Ansatz:

- Hinterhorn des Innenmeniskus (häufigste Ausprägung)

- fächerartig vom Meniskus bis weiter medial zur Tibia

- ohne Ansatz am Meniskus, nur an der Tibia, zuweilen als Teil des hinteren Kreuzbandes betrachtet, da ohne Verbindung zum Meniskus

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk, Menisken

Lig. popliteofibulare (LPF)

Das Lig. popliteofibulare (LPF) strahlt vom Kopf der Fibula in die Sehne des Popliteus ein.

Lig. popliteum arcuatum

Das variabel ausgeprägte Lig. popliteum arcuatum ist ein extrakapsuläres dorsales Band des Kniegelenks, welches vom Hinterrand des Kopfs der Fibula schräg nach kraniomedial zieht und dabei den Ansatz des Popliteus überquert, den es an der Gelenkkapsel fixiert. Es überzieht den dorsolateralen Gelenkbereich fächerförmig und läuft teils parallel zum lateralen Kollateralband.

Bilder: (noch ohne)

Lig. popliteum obliquum (Lig. bourgery)

Das schräge Kniekehlenband, das vom Hinterrand des Kopfs der Tibia schräg nach craniolateral zum Oberrand der Fossa intercondylaris und zur Rückfläche des Femurs zieht und dabei in einer lateralen Abspaltung der Sehne des Semimembranosus aufnimmt. Es verstärkt die dorsale Kapsel des Kniegelenks. In Extension des Kniegelenks ist es gespannt und verhindert mediales und laterales Gapping, in Flexion ist es entspannt. Wegen seiner Verbindung zu Semimembranosus trägt auch auch in entspanntem Zustand in Flexion noch zur Stabilität des Gelenks bei. Dieses Band kann Verbindungen haben zum Lig. collaterale mediale, Der Sehne des Popliteus und zur dorsalen Kapsel.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk dorsal

Linkmap: Kniegelenk, sagittaler Schnitt

Lig. collaterale mediale posterius (posterior oblique ligament, POL, hinteres Innenband, mediales Kapseleck)

Das POL zieht vom Tuberculum adductorium in drei verschiedenen Zügen:

- zur Tibia-Hinterkante und medialem Meniskus (dies ist der Hauptzug)

- zur Sehne des Semimembranosus (medialer Faserzug)

- geht mit der Sehne des Semimembranosus in der Lig. popliteum obliquum über

Es stabilisiert gegen Valgusstress und Exorotation, sowohl in Extension (gemeinsam mit dem Lig. collaterale mediale) als auch in Flexion (in Verbindung mit dem angespannten Semimembranosus). Es sichert zusammen mit dem Hinterhorn des Innenmeniskus, dem ACL und dem Lig. collaterale mediale gegen übermäßige Translation der Tibia in sagittaler Richtung.

Lig. capitis fibulae anterius

Ventrales Band des proximalen Tibiofibulargelenks, das die Kapsel verstärkt. Es zieht vom ventralen Caput fibulae und Facies articularis fibularis des Condylus lateralis tibiae. Das Lig. capitis fibulae anterius ist stärker als sein hinteres Äquivalent Lig. capitis fibulae posterius.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Kniegelenk, 90° flektiert

Lig. capitis fibulae posterius

Dorsales Band des proximalen Tibiofibulargelenks, das die Kapsel dorsal verstärkt. Es ist schwächer ausgeprägt als sein ventrales Pendant Lig. capitis fibulae anterius.

Bilder: (noch ohne)

Lig. transversum genus

Das variabel ausgeprägte Lig. transversum genus ist ein intraartikuläres Band, das die beiden Vorderhörner der Menisken (Innenmeniskus und Außenmeniskus) verbindet. Eine nennenswerte Funktion konnte bisher nicht nachgewiesen werden.

Linkmap: Kniegelenk, 90° flektiert

Linkmap: Kniegelenk, Menisken

Linkmap: Kniegelenk transversal

Retinaculum patellae

Das Retinaculum patellae besteht aus zwei einzelnen longitudinalen Bändern, einem lateralen Retinaculum patellae laterale und einem medialen Retinaculum patellae mediale, die die Patella von außen umfassen und in Position halten, und daneben häufig einem

lateralen transversalen und in 30% auch einem medialen transversalen Retinaculum. Die transversalen Retinaculi liegen profunder als die longitudinalen. Patella-Luxationen werden dadurch in der Regel bei unbeschädigtem Bandapparat verhindert. Die longitudinalen Fasern des Retinaculum patellae können bei einem Riß des Lig. patellae einen Rest an Kontraktionskraft des Quadrizeps auf die Tibia übertragen und somit eine geringe restliche Streckfunktion aufrechterhalten, weshalb sie als Reservestreckapparat bezeichnet werden.

Retinaculum patellae mediale (MPFL)

Das Retinaculum patellae mediale geht aus den Sehnenfasern des Vastus medialis hervor, die nicht am kranialen Patellapol ansetzen und nicht die Patella überziehen. Sie ziehen zum medialen Rand der Patella und dem Lig. collaterale tibiale sowie zum Condylus medialis der Tibia medial der Tuberositas tibiae und des Lig. patellae.

Neben den Fasern des Vastus medialis, die den oberflächlichen Teil dieses Retinaculums bilden, tragen auch Fasern Lig. collaterale mediale intermediärer Teil) und des Lig. patellofemorale (tiefer Teil) zum Retinaculum patellae mediale bei.

Bilder: (noch ohne)

Retinaculum patellae laterale

Das Retinaculum patellae laterale geht aus den Sehnen des Vastus lateralis und des Rectus femoris hervor und zieht zum lateralen Rand der Patella und zum Lig. collaterale fibulare sowie zum Condylus lateralis der Tibia lateral der Tuberositas tibiae und des Lig. patellae.

Neben Sehnenfasern der beiden oben genannten Muskeln tragen auch Fasern des Lig. patellofemorale laterale und des Tractus iliotibialis sowie des Bizeps femoris zu diesem Retinaculum bei.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk ventrolateral

Retinaculum patellae, transversale Anteile

Zusätzlich zu dem Retinaculum patellae laterale und Retinaculum patellae mediale kommen häufig noch ein lateraler transversaler (Retinaculum patellae transversale laterale) und in 30% ein medialer transversaler Anteil (Retinaculum patellae transversale mediale) vor.

Bilder: (noch ohne)

Retinaculum patellae transversale laterale (LPTL)

Der transversale laterale Teil entsteht aus Gewebe des Tractus iliotibialis und zieht einerseits ohne Verbindung zum Epicondylus lateralis als Lig. patellofemorale laterale zum mitig-oberen lateralen Rand der Patella und verläuft andererseits weiter kaudal (unterer lateraler Patellarand) als Lig. patellotibiale laterale. Weiter kranial besteht über die Kaplan-Fasern eine Verbindung der Patella zum lateralen Condylus des Femur.

Bilder: (noch ohne)

Lig. patellofemorale laterale

Der oben beschriebene Faserzug des Retinaculum patellae transversale laterale vom mitig-oberen lateralen Rand der Patella zum Tractus iliotibialis.

Lig. patellotibiale laterale

Der oben beschriebene Faserzug des Retinaculum patellae transversale laterale vom unteren lateralen Rand der Patella zum Tractus iliotibialis.

Kaplan-Fasern

der kraniale Verbindung des Retinaculum patellae laterale zum lateralen Condylus des Femur.

Retinaculum patellae transversale mediale (Lig. patellotibialie)

Der transversale mediale Teil aus Fasern der Sehne des Vastus medialis, die zum medialen Patellarand und zum Femur lateral des Lig. collaterale mediale ziehen.

Bilder: (noch ohne)

Lig. patellofemorale mediale

der kraniale (femorale) Anteil des Retinaculum patellae transversale mediale

Lig. patellotibiale mediale

der kaudale (tibiale) Anteil des Retinaculum patellae transversale mediale

mediales Kapselband

Das von kranial nach kaudal verlaufende mediale Kapselband stellt das faserverstärkte mittlere Dritte der medialen Kapsel dar. Es ist fest mit der Meniskusbasis verwachsen. Der kraniale Anteil wird als meniskofemoral bezeichnet, der kaudale als meniskotibial. Bei

Extension des Kniegelenks ist es gespannt und wird schon bei leichter Flexion schlaff, um sich bei weiter Flexion wieder zu spannen, so daß es bei Extension und weiter Flexion gegen Valgusstress und übermäßige Exorotation sichert.

Schleimbeutel (Bursae)

Im Bereich des oft mechanisch hoch belasteten Kniebereichs finden sich viele Schleimbeutel. Einige davon sind konstant, andere werden durch entsprechende Reize/Belastungen hervorgerufen wie häufigeres, längeres Knien oder Tätigkeiten auf den Knien oder in hockender Stellung. Bei Überlastung entstehen hier auch Bursitiden, vor allem in der:

- Bursa subcutanea praepatellaris „Housemaid’s Knee“

- Bursa subcutanea infrapatellaris durch häufigeres oder längeres Knien „clergyman knee“, „Priester-Knie“

- Bursa subcutanea tuberositatis tibiae

Diese Bursitiden entstehen häufig berufsbedingt bei Handwerkern, Dachdeckern, Fliesenlegern, Teppichlegern, Monteuren und Reinigungskräften mit knienden Tätigkeiten sowie Klerikalen, deren Religion knieendes Beten vorsieht.

Bursa anserina

im Bereich unterhalb des Kniegelenks zwischen dem inneren Kollateralband und der gemeinsame Ansatzsehne von Semitendinosus, Sartorius und Gracilis am Pes anserinus superficialis. Die Bursa stellt die Verschieblichkeit der Strukturen gegeneinander sicher.

Von einer Bursitis sind hier vor allem (Brust-)Schwimmer und Läufer betroffen.

Bilder: (noch ohne)

Bursa bicipitis femoris inferior

Konstante, nicht kommunizierende Bursa zwischen dem Lig. collaterale laterale und der Ansatzsehne des Bizeps femoris.

Bilder:

Linkmap: Poplitea profund

Bursa bicipitogastrocnemialis

Zwischen dem Ansatz des Bizeps femoris und dem Caput laterale des Gastrocnemius gelegene inkonstante Bursa.

Bilder:

Linkmap: Poplitea profund

Bursa capitis tibialis gastrocnemii

Andere Bezeichnung für die Bursa subtendinea gastrocnemii medialis

Bursa gastrocnemiosemimembranosa

Bursa zwischen dem medialen Kopf des Gastrocnemius und der Ansatzsehne des Bizeps femoris, die in 1/3 der Fälle mit der inkonstanten Bursa subtendinea gastrocnemii medialis kommuniziert, wobei der Kommunikationskanal nur bei Flexion des Kniegelenks geöffnet ist. Diese Bursa gilt als Hauptlokalistz von Poplitealzysten (Bakerzysten). Diese Bursa wird auch als Vereinigung von Bursa subtendinea gastrocnemii medialis und Bursa subtendinea semimembranosi im Falle der Existenz eines Kommunikationskanals angesehen.

Bursa infrapatellaris profunda

meist nicht kommunizierende Bursa zwischen dem Lig. patellae und der äußeren Schicht der Gelenkkapsel bzw. des Hoffa’schen Fettkörpers. Beide Formen einer Bursa infrapatellaris (profunda und subcutanea) gehen häufig auf langes Knien in sonst aufrechter Position zurück, weswegen die Bursitis „Priester-Knie“ (Clergyman’s Knee) heißt. Auch sportliche Aktivitäten können auslösend sein.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk von lateral, Schleimbeutel

Linkmap: Kniegelenk, 90° flektiert

Linkmap: Patella

Linkmap: Kniegelenk, sagittale Ansicht

Bursa infrapatellaris subcutanea

Bursa zwischen Lig. patellae und Haut. Beide Formen einer Bursa infrapatellaris (profunda und subcutanea) gehen häufig auf langes Knien in sonst aufrechter Position zurück, weswegen die Bursitis „Priester-Knie“ heißt. Auch sportliche Aktivitäten können auslösend sein. Die Bursa kann mit der Bursa subcutanea praepatellaris und der Bursa subcutanea tuberositas tibiae kommunizieren.

Bilder: (noch ohne)

Bursa Lig. cruciatorum

Inkonstante Bursa im fetthaltigen Bindegewebe, das zwischen den kollagenen Fasern der Bandzüge der Kreuzbänder liegt.

Bursa patellaris medialis

Inkonstante Bursa zwischen Patella und Retinaculum patellae mediale.

Bursa patellaris lateralis

Inkonstante Bursa zwischen Patella und Retinaculum patellae laterale.

Bursa poplitei

auch als Recessus subpopliteus, Recessus popliteus bezeichnete kommunizierende Bursa, die zwischen Tibia, Außenmeniskus und Ursprungssehne des Popliteus liegt. Sie ist inkonstant mit dem Tibiofibulargelenk verbunden und verbindet dann beide Gelenkhöhlen.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk von lateral, Schleimbeutel

Linkmap: Poplitea profund

Bursa sartorii proprii

Vor der Insertion des Sartorius zwischen der oberflächlichen und tiefen Sehnenschicht gelegene Bursa.

Bursa subaponeurotica praepatellaris

Inkonstante (80%) Bursa zwischen Patella, Quadrizepssehne und der Fascia superficialis. Sie kann mit der Bursa subcutanea praepatellaris und der Bursa subfascialis praepatellaris kommunizieren.

Bursa subcutanea epicondyli tibialis

Inkonstante subkutane Bursa auf dem Epicondylus medialis der Tibia, die gelegentlich durch mechanische Belastung (Druck) ausgelöst, etwa bei Reitern anzutreffen ist.

Bursa subcutanea praepatellaris

Inkonstante, unter der Haut vor der Kniescheibe liegende oft nicht kommunizierende Bursa. Sie wird auch als Recessus präpatellaris bezeichnet. Häufiges Knien kann zu ihrer Entzündung (Bursitis) führen (Bursitis praepatellaris, Housemaids Knee, häufig etwa bei Dachdeckern, Fliesenlegern oder Teppichlegern). Kommunikation findet ggf. statt mit der Bursa infrapatellaris subcutanea, Bursa subfascialis praepatellaris, der Bursa subaponeurotica praepatellaris.

Linkmap: Patella

Linkmap: Kniegelenk, sagittale Ansicht

Bursa subcutanea tuberositatis tibiae

Inkonstante subkutane Bursa über der Tuberositas tibiae, die als Reaktion auf wiederholte knieende Tätigkeiten entsteht. Unter den berufsbedingten Bursitiden des Kniebereichs steht diese Bursa ganz oben.

Bursa subfascialis praepatellaris

Oft nicht kommunizierende Bursa zwischen der Patella und ihrer ventralen Faszie (Fascia superficialis). Ggf. kommuniziert sie mit der Bursa subcutanea praepatellaris und der Bursa subaponeurotica praepatellaris

Bilder: (noch ohne)

Bursa subtendinea gastrocnemii medialis

kommunizierende Bursa zwischen Condylus medialis des Femur und der Sehne des medialen Ursprungs des Gastrocnemius. Neben der Kommunikation mit dem Kniegelenk können beide Bursae des Gastrocnemius auch untereinander kommunizieren.

Diese Bursa wird auch als Bursa capitis tibialis m. gastrocnemii bezeichnet.

Bilder:

Linkmap: Poplitea profund

Bursa subtendinea gastrocnemii lateralis

kommunizierende Bursa zwischen Condylus lateralis der Femur und lateraler Ursprungssehne des Gastrocnemius. Neben der Kommunikation mit dem Kniegelenk können beide Bursae des Gastrocnemius auch untereinander kommunizieren.

Diese Bursa wird auch als Bursa capitis fibularis m. gastrocnemii bezeichnet.

Bilder:

Linkmap: Poplitea profund

Bursa subtendinea praepatellaris

in der Regel nicht kommunizierende Bursa unter den Sehnenfasern des Quadrizeps bzw. des Lig. patellae direkt auf der Patella

Bilder: (noch ohne)

Bursa subtendinea semimembranosi (musculi semimembranosi, semimembranosa tibialis)

kommunizierende Bursa zwischen der Ansatzsehne des Semimembranosus und dem medialen Condylus der Tibia bzw. dem medialen Ursprung des Gracilis.

Bilder: (noch ohne)

Bursa suprapatellaris

proximal der Patella zwischen dem distalen Femur und der Ansatzsehne des Vastus intermedius des Quadrizeps gelegene Bursa. Sie ermöglicht Gleiten der Sehne gegenüber dem Knochen. Die Bursa kommuniziert ab dem 5. (fetalen) Monat mit der Gelenkhöhle und heißt deswegen auch Recessus suprapatellaris. Sie erstreckt sich vom kranialen Patellapol bis zu 8 cm nach kranial.

Bilder:

Linkmap: Kniegelenk von lateral, Schleimbeutel

Linkmap: Patella

Linkmap: Kniegelenk, sagittale Ansicht

Bursa suprapatellaris intermuscularis accidentalis

Inkonstante, selten vorkommende Bursa zwischen ventral dem Rectus femoris, dorsal dem Vastus intermedius und medial bzw. lateral dem Vastus medialis bzw. Vastus lateralis. Sie liegt superfizieller als die vordere und obere Aussackung der Gelenkkapsel und die Bursa suprapatellaris.

Weitere Strukturen

Menisken (Innenmeniskus, Außenmeniskus)

Die aus Faserknorpel bestehenden Menisken haben ihren Namen („Möndchen“) nach ihrer gebogenen Form. Sie werden unterteilt in Cornu anterius, Pars intermedia und Cornu posterius. Die Menisken stellen einen Puffer dar, der Druck und Impact der Knochen aufnimmt und flächig besser verteilt. Sie tragen etwa 45% der Last. Gleichzeitig tragen sie durch ihre nach außen dicker werdende Form ein wenig zur Führung der Gelenkpartner bei. Zu den Funktionen der Menisken gehören auch Propriozeption und Verstärkung des medialen Kollateralbandes. Bei Flexion des Kniegelenks gleiten die Menisken nach dorsal, bei Extension nach ventral, sie fangen rotatorische Bewegungen und Belastungsspitzen teilweise auf bzw. bremsen sie ab.

Dabei ist die weit außen liegende Zone („rote Zone„) der Menisken noch gut vaskularisiert, in einer Übergangszone („weiß-rote-Zone„) weiter innen läßt die Vaskularisierung bereits deutlich nach und in dem innersten Bereich („weiße Zone„) nahe der Kontaktfläche der Gelenkknorpel ist keine Vaskularisierung mehr vorhanden. Die Menisken sind durch verschiedene Arterien versorgt: Innenmeniskus: R. articularis der A. genus descendens und A. genus superior medialis, Außenmeniskus: A. genus inferior lateralis.

Menisken helfen auch die Synovia besser flächig zu verteilen, als es bei alleinigem Kontakt zwischen den Knorpeln von Femur und Tibia der Fall wäre. Schäden nehmen die Menisken vor allem bei Drehungen des Unterschenkels im Kniegelenk unter Last sowie schnellen Streckungen oder Beugungen des Kniegelenks unter Last. Steinmann1, Steinmann 2, Apley, Böhler, McMurray, Payr (Innenmeniskus) sind verbreitete Tests auf Meniskus-Läsionen, jedoch stehen im Bereich Tests des Yogabuchs noch weitere zur Verfügung.

Auch der Meniskus besteht aus lebendem Gewebe, wobei in der äußeren roten Zone eher Fibroblasten vorhanden sind und in der inneren weißen Zone eher knorpelähnchen Zellen. Beide produzieren ihre typischen Matrix-Komponenten, was innen eher Grundsubstanzmoleküle und Kollagenfasern Typ 2 sind, außen eher Typ 1 Fasern und fibröse Grundsubstanz. Anaboler Stimulus für die Matrix-Produktion sind Wachstumsfaktoren wie IGF, PDGF, SGS und vor allem TGF. Zytokine wie TNF-alpha induzieren eher einen katabolen Prozess. Die Zellen des Meniskus sind in einer speziell konstruierte dreidimensionale Matrix eingebettet, so dass Kompressionskräfte in Scherkräfte und Dehnungskräfte umgewandelt und über Transmembranproteine (Integrine) in die Zelle geleitet werden können. Die Ligg. meniscotibialia haben dabei eine besondere Bedeutung. Es gibt zwei Arten von Reizen, die die biologische Aktivität des Meniskusgewebe hemmen, das sind statische Kompressionen und High Impact Stöße. Hingegen wird durch zyklisch ausgeführte Dehnungen oder durch dynamische Kompressionen der Anabolismus angeregt. Für die Stoffwechselprozesse ist das chemische Milieu ebenfalls bedeutsam. Ist es entzündlich, schwächt dies die positive Wirkung der eigentlich anabolen Reize ab, bis hin zur Umkehrung in katabole Reize. Da das chemische Milieu wie auch die Rreizempfindlichkeit recht variabel sein kann, lässt sich nur schwer ein allgemeines meniskusanaboles Training formulieren und parametrisieren. Wegen der Ähnlichkeit vor allem der inneren Zone zum hyalinen Gelenkknorpel, kann jedoch in erster Näherung eine Anlehnung daran erfolgen. Das Ausbleiben hinreichender Erhaltungsreize, insbesondere bei Immobilisation führt zu einer verminderten Produktion der Grundsubstanz und zu einer verminderten Hemmung des Katabolismus. Wird das Gewebe dann überlastet, kommt es zu degenerativen Prozessen, die wiederum die Schwelle für die Traumatisierung senken, so dass auch hier ein Circulus vitiosus entstehen kann. Auch im Meniskusgewebe finden sich Prozesse wie Neovaskularisation und Einsprossen von Nervenendigungen, die natürlich in der roten Zone am ausgeprägtesten sind. Risse entstehen vor allem in der weißen Zone mit ihrem schwachen Stoffwechsel. Zuweilen zeigt sich auch eine Calzifizierung des Meniskus. Bisher gibt es noch keine Hinweise darauf, dass durch ein meniscoanabol angelegtes Training eine Verbesserung des Zustands der Menisken möglich ist. Der Zustand der Degeneration, bewertet nach Radiologie, korreliert allerdings wenig mit der Klinik. Selbst ein deutlich degenerierter Meniskus muss aber keine Beschwerden hervorrufen.

Die Menisken sind zwar keine Ligamente, gehören aber auch zu den sekundären Stabilisatoren des Kniegelenks. Sie sind über ihre Meniskuswurzeln und periphere Bänder mit der Tibia verbunden und mit dem Femur über die meniskofemoralen Bänder und den profunden Anteil des tiefen medialen Kollateralbandes. Mit zunehmender Beugung des Kniegelenks wandert die Patella immer weiter nach inferior unter das Femur. Das führt dazu dass die bei gestreckten Kniegelenk noch gleichen Zugkräfte der Quadrizepssehne und des Lig. patellae immer mehr abweichen derart, dass die Kraft in der Quadrizepssehne größer wird als die im Lig. patellae. Für einen 90 Grad Winkel stehen die Kräfte in folgendem Verhältnis Lig. patellae zu Quadrizepsssehne zu retropatellarer Anpresskraft: 1 zu 1,6 zu 1,9. Mit weiterer Beugung divergieren diese Kräfte noch weiter. Beim Aufstehen von einem Stuhl mit 90° gebeugtem Kniegelenk liegt im Lig. patellae das 2,9-fache des Körpergewichts an Zug an, und die retropatellare Anpresskraft liegt beim 5,5-fachen und übersteigt die Last im tibiofemoralen Gelenk vom 3,3-fachen deutlich. Diese Abweichung führt dazu, dass retropatellaren Beschwerden ohne aktive Quadrizeps-Kontraktion im Sitzen wesentlich intensiver wahrgenommen werden als im Stehen oder in flacher Lage, was als Movie sign bezeichnet wird. Wegen des physiologischen 174 Grad Winkels zwischen Femur und Tibia entsteht im Kniegelenk eine lateralisierende Wirkung der Patella und die Zugrichtungen der Quadizepssehne und des Lig. patellae weichen voneinander ab. Ist der Zug der Patella nach lateral zu groß wird von einem lateral Maltracking gesprochen. Die Abweichung wird in der Praxis noch deutlich größer als 6 Grad gemessen nämlich mit 12 bis 15 Grad (männlich) und 15 bis 18 Grad (weiblich). Daraus resultiert, das Patellaluxationen beim weiblichen Geschlecht stärker disponiert sind. Der Vastus medialis obliquus und, falls vorhanden, das mediale transversale Retinaculum müssen diese Kraft auffangen. Der Vastus lateralis besteht aus einem langen und einem schrägen Anteil, die die Patella lateralisieren.

Der Verlust eines Meniskus führt nicht zwingend zu einer erhöhten Translationsmöglichkeit der Tibia, jedoch werden die Kreuzbänder dadurch mehr belastet. Insbesondere der Verlust des vorderen Kreuzbandes führt umgekehrt zu einer erhöhten Belastung vor allem des Innenmeniskus. Geht die Funktion des vorderen Kreuzbandes und des Innenmeniskus verloren, kommt es zu einer umso größeren Translation. Die Auswirkung des Außenmeniskus auf die Translation ist dabei untergeordnet. Bei der Beugung des Kniegelenks gleiten die Menisken dem Femur folgend nach dorsal. Die Verschieblichkeit des Außenmeniskus beträgt etwa 10 mm, die des Innenmeniskus etwa 5 mm. Rotationsbewegungen der Tibia führen zu einer uneinheitlichen Bewegung der Menisken, einer nach ventral, der andere nach dorsal. Die uneinheitliche Verschieblichkeit der beiden Menisken resultiert vor allem daraus, dass der Innenmeniskus mit dem Innenband verwachsen ist. Für die Pathologie folgt daraus eine vermehrte Belastung des Innenmeniskus, insbesondere durch weite Beugung, seines Hinterhorns. Meniskusläsionen Folgen verschiedenen Ätiologien, vor allem unterteilt in traumatisch und degenerativ. Zwischen 10 und 25% aller Verletzungen bei Sportarten wie Fußball oder Handball betreffen das Kniegelenk, in 25 bis 40% dieser Fälle gehört eine Meniskusverletzung dazu. Die schwierigste Situation für die Menisken sind Rotationsbewegungen bei flektiertem, belasteten Kniegelenk. Traumatische Läsionen liegen meist an der Peripherie, also in der Meniskusbasis nahe des meniskosynovialen Übergangs als Längsriss vor oder sind Radiärrisse. Die traumatischen Meniskusschäden betreffen meist Menschen zwischen 10 und 30 Jahren, wobei dierekte Trauamta wegen der Lage der Menisken zwischen Femur und Tibia sehr selten sind, außer bei Tibiakopf-Frakturen. Bei Verletzungen des vorderen Kreuzbandes ist zuweilen der Meniskus mitbetroffen, hier allerdings der laterale häufiger als der mediale. Die Kombination aus Verletzung des vorderen Kreuzbandes, des Innenmeniskus und des medialen Kollateralbandes wird als unhappy Triad bezeichnet. Kniebelastende Sportarten und wiederholte Tätigkeiten in der Hocke neigen dazu, durch wiederholte Mikrotraumata degenerative Schäden vor allem des Innenmeniskushinterhorns hervorzurufen. Gegebenenfalls werden diese als Berufskrankheit anerkannt, waren hier ursprünglich nur Bergarbeiter anerkannt, so gehören heute auch Fliesenleger, Parkettleger, Ofenmaurer, Rangierarbeiter, Artisten, Berufsfußballspieler und einige weitere in die Gruppe. Bei degenerativen Schäden disponiert ein erhöhtes Körpergewicht. Schädigungen des vorderen Kreuzbands mit erhöhter Translationsfähigkeit schädigen ebenfalls den Meniskus, hier wiederum vor allem das Innenmeniskushinterhorn. Unabhängig von Traumata und iterierten Mikrotraumata kann der Meniskus auch rein degenerativ geschädigt werden, was mit dem Altern korreliert ist. Die Schäden sind dann hauptsächlich horizontale Risse, Lappenrisse und Komplexrisse, der Gipfel liegt in der 4. und 5. Lebensdekade.

Für Diagnostik und klinische Testung stehen etliche Meniskustests zur Verfügung. In Inspektion und Palpation muss auf das Vorliegen einer Poplitealzyste und einer Schwellung im Gelenkspalt geachtet werden, die ein Meniskusganglion hervorruft. Kniegelenkblockaden und Streckhemmungen und Ergüsse müssen ebenfalls erfasst werden. Differentialdiagnostisch muss gedacht werden an eine Arthrose, Morbus Ahlbäck, Osteochondrosis dissecans, Plica-Syndrom, rheumatische Erkrankungen, Patellaluxationen und Patellasubluxationen, femoropatellares Schmerzsyndrom (PFPS), Chondromatosis synovialis, Gicht und Pseudogicht, Ganglionzysten der Kreuzbänder, Morbus Sudeck und Tumoren. Degenerative Meniskusläsionen zeigen im allgemeinen keine Neigung zu Spontanheilung sondern zu Progression. Basisnahe stabile Rupturen können spontan heilen. Die konservative Therapie besteht vor allem im Management der Symptome und der Voraussetzungen des gesunden Funktionierens des Kniegelenks sowie der Moderation der Belastungen. Gegebenenfalls kann bei Einklemmung eine Meniskusreposition erfolgen. Chronische Instabilitäten des Kniegelenks insbesondere durch insuffiziente vordere Kreuzbänder verschlechtern die Prognose deutlich. Gleichzeitig kann gesagt werden, dass je größer die entnommene Masse, desto größer die Arthrose-Neigung ist, dies gilt vor allem wenn die Meniskusrandleiste entfernt worden ist. Prognoseverschlechternd sind ebenso bei der arthroskopischen Meniskektomie vorgefundene präexistente Knorpelschäden. Grundsätzlich haben Korpelrisse, Lappenrisse und Längsrisse eine bessere Prognose als degenerative horizontale Risse und Komplexrisse, die nicht selten auch schon von Knorpelschäden begleitet sind. Eine Varusstellung des Unterschenkels beeinträchtigt vor allem die Prognose für den Innenmeniskus. Genauso ein valgischer Unterschenkel im Falle des Außenmeniskus.

Meniscus lateralis (articulationis) genus / Außenmeniskus

Der Außenmeniskus zieht mit seinem Cornu anterius von der Vorderfront der Eminentia intercondylaris der Tibia, nahe dem Ansatz des vorderen Kreuzbandes, zu deren Hinterseite (Hinterhorn). Kurz vor seinem dorsalen Ende bildet sich häufig aus einem Faserbündel des Hinterhorns das Lig. meniscofemorale posterius (Wrisberg-Band). Der Außenmeniskus wird durch Endorotation im Kniegelenk vermehrt belastet und durch Exorotation entlastet.

Meniscus medialis (articulationis) genus / Innenmeniskus

Der Innenmeniskus ist – im Gegensatz zum kaum verbundenen Außenmeniskus – in seinem mittleren Teil fest verwachsen mit der mit Faser verstärkten medialen Gelenkkapsel (die dort mit einem Schleimbeutel gegen das Innenband gepuffert ist) und dem inneren Kollateralband. Er verläuft von der Area intercondylaris anterior (Vorderhorn) zur Area intercondylaris posterior (Hinterhorn). Das Vorderhorn ist mit dem Lig. meniscofemorale anterius (Humphey-Band) an der Fossa intercondylaris anterior der Tibia befestigt, das Hinterhorn durch das Lig. meniscofemorale posterius (Wrisberg-Band) in der Fossa intercondylaris posterior. Das Hinterhorn ist durch Fasen mit dem Lig. bourgery (posterior oblique ligament, POL) verbunden, außerdem mit dem Semimembranosus, wodurch dieser Teil des Meniskus weniger mobil und damit verletzungsanfälliger ist.

Meniskuswurzel

Die ligamentäre Verankerung der Menisken. Normalerweise gibt es zu jedem Meniskus des Kniegelenks eine hintere und vordere Wurzel, also für Außen- und Innenmeniskus zusammen vier pro Kniegelenk. Reißt eine Meniskuswurzel, kann sich der Meniskus weitgehend frei im Kniegelenk bewegen, was zu Anstoßen an die Gelenkkapsel, zu Einklemmung und vor allem langfristig mit großer Wahrscheinlichkeit zu Arthrose führt, weshalb Meniskuswurzelrisse normalerweise arthroskopisch versorgt werden müssen. Naheres siehe Pathologie: Meniskusschäden.

Meniskusbasis

Die Kapselseite (Außenseite des Kniegelenk) des Meniskus wird als Meniskusbasis bezeichnet. Die Kapselseite gehört zur rot-roten Zone. Meniskusganglien bilden sich am Rand der Meniskusbasis und drücken auf die Kapsel.

Hoffa’scher Fettkörper / Corpus adiposum infrapatellare

der hinter (dorsal) dem Lig. patellae liegende Fettkörper, der verhindert, dass sich bei gestrecktem Kniegelenk das Ligamentum patellae im Gelenkspalt einklemmt. Ein veränderter Fettkörper kann selbst eingeklemmt werden, also ein Impingement verursachen, was als Hoffa-(Kastert-)Syndrom bekannt ist. Der Hoffa’sche Fettkörper ist mit verantwortlich für die Versorgung des vorderen Kreuzbandes. Nach einer Plastik des vorderen Kreuzbandes sollte das Knie so schnell wie möglich wieder mobilisiert werden, um Adhäsionen des Hoffa’schen Fettkörper am Kreuzband zu vermeiden. Verschiedene Eingriffe am Kniegelenk können den Hoffa’schen Fettkörper schädigen und zu teils therapieresistenden Schmerzphänomenen ggf. mit Fibrosierungen führen, wobei sich der mediale und der laterale Anteil als besonderes empfindlich erweist.

Plicae

Die Plicae synoviales Falten der Synovia, die sich nach der embryonalen Ausbildung des Knies nicht zurückgebildet haben. Das Kniegelenk entsteht fetal aus drei durch Synoviasepten getrennten Kompartimente: ein laterales, einen mediales und einen patellares. In 25-30% bilden sich diese Septen unvollständig zurück es verbleiben die Plicae synoviales:

Plica synovialis mediopatellaris

Plica synovialis infrapatellaris

Plica synovialis lateralis

Plica synovialis suprapatellaris

Aufgrund ihres Gehalts an Elastin und Fettgewebe stellen sie normalerweise kein Problem dar. Sie bleiben meist asymptomatisch und werden höchstens als Zufallsbefund festgestellt. Die Plica synovialis mediopatellaris (medial shelf) ist diejenige, die am häufigsten zu Störungen führt, weil sie in einem leicht iritierbaren Gebiet liegt. Näheres zu den von Plicae verursachten Störungen siehe beim Plica-Syndrom.

Reservestreckapparat

Als Reservestreckapparat werden die Strukturen bezeichnet, die nach Entfall der Funktion der Patella, das Lig. patellae oder der Insertion des

Quadrizeps an der Patella noch Kraft zur Extension des Kniegelenks übertragen können. Die diese Störung derursachen Entitäten sind vor allem die Patellafraktur, der Abriß der Quadrizepssehne oder der Abriß des Lig. patellae von der Tuberosiatas tibiae. Dazu gehören das aus Sehnenfasern des Vastus medialis hervorgehende Retinaculum patellae (longitudinale) mediale und das aus Fasern des Vastus lateralis und Rectus femoris hervorgehende Retinaculum longitudinale (medialis) laterale. Von einigen Autoren wird auch der Tractus ilitibialis dazu gezählt, der bei weniger als 30° Beugung des Kniegelenks dessen Streckung ebenfalls unterstützt. Die meisten Quellen geben den Reservestreckapparat mit bis zu 50% der Fasern der Quadrizepssehne an.

Pathologie

Das Knie ist eine Region mit sehr hoher Entitätendichte. Hier einige Erkrankungen des Gelenks:

Wichtige Fehlstellungen des Knie sind:

- genu vargum (O-Bein), auch einseitig

- genu valgum (X-Bein), auch einseitig

- genu flexum (nicht streckbares Knie, auch: genu procurvatum, Streckdefizit)

- genu recurvatum (über 5° überstreckbares Knie)

Bei Verletzungen des Knies ist es hilfreich, Richtung, Dauer und Stärke der einwirkenden Gewalt sowie die Position des Knies dabei zu kennen. Bei Erkrankungen sind eine sorgfältige Anamnese und entsprechende Funktionstest wichtig. Im folgenden einige häufigere Entitäten bzw. Störungsbilder des Kniegelenks:

- Morbus Osgood-Schlatter ist eine typische Erkrankung des Knies Jugendlicher mit Schmerzen im Bereich der Tuberositas tibiae insbes. während Sprungsportarten

- Patellaspitzensyndrom (Jumper’s knee) ist eine typische Erkrankung eher ältere Jugendliche/junger Erwachsener

- Degenerative Meniskopathien/Schäden der Menisken treten ab dem jungem Erwachsenenalter auf, ggf. mit Einklemmungen

- Gonarthrose, also Arthrose des Kniegelenks. Siehe dazu auch den Artikel über Knorpelschäden im Kniegelenk

- Chondropathia patellae

- Retropatellararthrosen evtl. mit Instabilitätsgefühl zeigen sich schmerzhaft v.a. beim Treppensteigen oder Bergabgehen und machen sich durch Reiben bemerkbar, dabei kann das Knie geschwollen sein

- Diffuser Knieschmerz ohne verursachendes Trauma ist oft Folge von Meniskusdegeneration oder Arthrose, oft mit Entzündungszeichen Schwellung, Überwärmung

- Baker-Zysten machen sich durch Schmerzen oder popliteales Fremdkörpergefühl bemerkbar, die Nachbargelenke Hüftgelenk, ISG, Sprunggelenk/Fuß können mit beteiligt oder verursachend sein, anatomische und funktionale Beinlängendifferenzen können ursächlich sein

- Kniegelenkschwellungen können synovial sein (mehr als die physiologischen 2 ml, meist nach Überbelastung, nur leichte Überwärmung, binnen Tagen selbstrückbildend) oder blutig (Hämarthros, i.d.R. traumatisch, pralle, schmerzhafte Schwellung, Überwärmung).

- Infektionen im Gelenk zeigen deutliche Überwärmung und Rötung, praller, deutlich schmerzhafter Erguss, schmerzhaft eingeschränkte Bewegung.

- Abriss, Anriß oder Überdehnung eines oder mehrer Bänder: Außenband, Innenband, vorderes oder hinteres Kreuzband

- Psoriasis Arthritis

- Morbus Perthes bzw. und dessen Folgeschäden im Knie

- Gicht

- Bakerzyste

- Rheumatoide Arthritis (RA)/ Chronische Polyarthritis (CP) (auch: echtes „Rheuma“)

- seltener: Impingement

- Mobrus Bechterew

- sekundäre Leiden bei Pathologie des Fußes

- Plica-Syndrom

- Runner’s knee/ITBS (Iliotibial Band Syndrome)

- Hoffa-Syndrom

Beachte den übrigen Gesundheitszustand mit Blick auf sekundäre Genupathien, etwa durch Borreliose.

Pathologie des Femoropatellargelenks

- Patellofemorale Knieschmerzen nehmen meist bei Belastung zu, insbesondere beim Treppenabstieg und langem Sitzen. Verschlechtern sich die Schmerzen unter Belastung ständig weiter, spricht dies für einen Knorpelschaden; sich erst verbessernde und später verschlechternde Beschwerden sprechen eher für ein Muskel/Sehne-Problem (Quadrizepssehne, lig. patellae).

- Patellaluxation können Gelenksergüsse zeigen, teilweise reißt das mediale Retinaculum

- Patellasubluxation

- Patella baja (Tiefstand), ggf. Folge von Patellafrakturen oder Quadrizepssehnenruptur

- Patella alta (Hochstand), meist traumatisch mit Ruptur

- Patellarlateralisation

- Übermäßige Pronation rotiert die Tibia nach innen und stresst die peripatellären Weichteilstrukturen, verursacht ventralen Knieschmerz

Bei nicht angespanntem Quadrizeps ist die Patella leicht lateralisiert. Bei Anspannung und weiterer Beugung medialisiert sie und tritt in das trochleare Gleitlager. Instabile Kniescheiben und patellae altae treten erst bei weiterer Beugunng in das Gleitlager. Alle Patella-Fehlstellungen führen zu einem ventralen peripatellären Schmerz mit Tendopathie und retropatellären Knorpelveränderungen, auch eine veränderte Beinachse

Tests

Tests des Kniegelenks

Meniskus

- Joint Line Tenderness Palpation

- Thessaly-Test

- Apley-Grinding-Test

- Steinmann-1-Zeichen

- Steinmann-2-Zeichen

- Payr-Zeichen (Innenmenisuks)