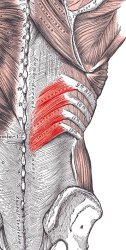

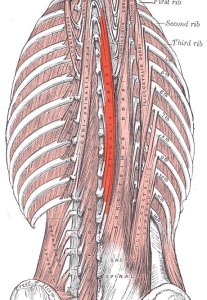

Serratus posterior inferior: der Serratus posterior inferior zieht von dem 11. Brust- bis 3. Lendenwirbel zur Rippe 9 bis 12 um sie zu deprimieren, ist also exspiratorischer Atemhilfsmuskel.

Serratus posterior inferior: der Serratus posterior inferior zieht von dem 11. Brust- bis 3. Lendenwirbel zur Rippe 9 bis 12 um sie zu deprimieren, ist also exspiratorischer Atemhilfsmuskel.

Archive

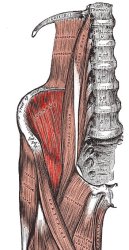

M. iliacus

Iliacus: der Iliacus entspringt in der Darmbeinschaufel (Fossa iliaca und Spina iliaca anterior inferior des Ilium) flächig und zieht zum Trochanter minor des Femur, dabei vereinigt sich seine Sehne mit der des Psoas major. Beide zusammen sind die kräftigsten Hüftbeuger. Er bewirkt neben der Flexion auch eine Exorotation im Hüftgelenk.

Iliacus: der Iliacus entspringt in der Darmbeinschaufel (Fossa iliaca und Spina iliaca anterior inferior des Ilium) flächig und zieht zum Trochanter minor des Femur, dabei vereinigt sich seine Sehne mit der des Psoas major. Beide zusammen sind die kräftigsten Hüftbeuger. Er bewirkt neben der Flexion auch eine Exorotation im Hüftgelenk.

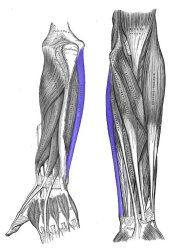

M. flexor pollicis longus

Flexor pollicis longus: der Flexor pollicis longus zieht von der Vorderseite der Speiche und der Membrana interossea antebrachii zur Basis der Endphalanx des Daumens.

Flexor pollicis longus: der Flexor pollicis longus zieht von der Vorderseite der Speiche und der Membrana interossea antebrachii zur Basis der Endphalanx des Daumens.

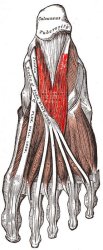

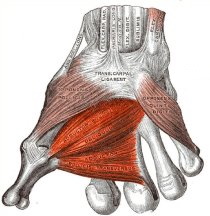

Mm. interossei

Interossei: die Interossei gibt es In Hand und Fuß als

– Interossei dorsales und Interossei plantares des Fußes

– Interossei dorsales und interossei palmares der Hand.

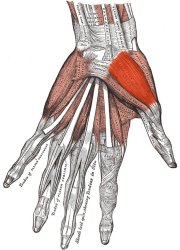

M. opponens digiti minimi

Opponens digiti minimi: den Opponens digiti minimi gibt es sowohl als Opponens digiti minimi des Fußes als auch als Opponens digiti minimi der Hand. Der der Hand zieht vom Retinaculum flexorum und Haken des Os hamatum zur medialen Seite des Os metacarpale V, der des Fußes vom Lig. plantare longum und Sehnenscheide des M. fibularis longus an das plantare Os metatarsale V.

M. quadratus plantae

Quadratus plantae: der Quadratus plantae gilt auch als plantarer Kopf des flexor digitorum longus und zieht vom medialen und lateralen Rand des plantaren Kalkaneus zum lateralen Rand der Sehne des Flexor digitorum longus für eine Plantarflexion; er verstärkt die Wirkung des M. flexor digitorum longus.

Quadratus plantae: der Quadratus plantae gilt auch als plantarer Kopf des flexor digitorum longus und zieht vom medialen und lateralen Rand des plantaren Kalkaneus zum lateralen Rand der Sehne des Flexor digitorum longus für eine Plantarflexion; er verstärkt die Wirkung des M. flexor digitorum longus.

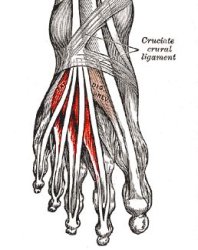

M. extensor digitorum brevis

Extensor digitorum brevis: der Extensor digitorum brevis zieht von der Vorderseite des Kalkaneus und dem Retinaculum Mm. extensorum inferius (zwischen Kalkaneus und Talus) zur Dorsalaponeurose der Zehen 2 – 4 für eine Dorsalflexion der Zehen.

Extensor digitorum brevis: der Extensor digitorum brevis zieht von der Vorderseite des Kalkaneus und dem Retinaculum Mm. extensorum inferius (zwischen Kalkaneus und Talus) zur Dorsalaponeurose der Zehen 2 – 4 für eine Dorsalflexion der Zehen.

M. flexor hallucis brevis

Flexor hallucis brevis:der Flexor hallucis brevis ist der kurzer Großzehenbeuger und besitze zwei Köpfe. Caput medialis: von mediale os cuneiforme über mediales Sesambein an mediale dorsale Grundphalanx und Caput lateralis von Sehne des M. tibialis posterior über laterales Sesambein an laterale dorsale Grundphalanx des Hallux.

Flexor hallucis brevis:der Flexor hallucis brevis ist der kurzer Großzehenbeuger und besitze zwei Köpfe. Caput medialis: von mediale os cuneiforme über mediales Sesambein an mediale dorsale Grundphalanx und Caput lateralis von Sehne des M. tibialis posterior über laterales Sesambein an laterale dorsale Grundphalanx des Hallux.

M. flexor digiti minimi brevis (Fuß)

Flexor digiti minimi brevis: der Flexor digiti minimi brevis ist der kurze Zehenbeuger, der von der Basis os metatarsale V, lig. plantare longum und Sehnenscheide des Fibularis longus zur Grundphalanx der Kleinzehe zieht.

Flexor digiti minimi brevis: der Flexor digiti minimi brevis ist der kurze Zehenbeuger, der von der Basis os metatarsale V, lig. plantare longum und Sehnenscheide des Fibularis longus zur Grundphalanx der Kleinzehe zieht.

M. anconeus

Anconeus: der Anconeus liegt auf der Streckseite des Ellbogengelenks, ist aber nur ein Spanner der Gelenkkapsel und kein Extensor des Ellbogengelenks.

Anconeus: der Anconeus liegt auf der Streckseite des Ellbogengelenks, ist aber nur ein Spanner der Gelenkkapsel und kein Extensor des Ellbogengelenks.

Mm. lumbricales

Lumbricales: die Lumbricales gibt in beiden Extremitäten: Lumbricales der Hand und Lumbricales des Fußes . Die des Fußes sind plantar liegende Beuger der Zehengrundgelenke und ziehen von den medialen Seiten der Einzelsehnen des Flexor digitorum longus zum medialen Rand der Grundphalanx 2-5 für die Plantarflexion der Zehen 2-5 und Adduktion in Richtung Großzehe. Die der Hand ziehen von den Sehnen des Musculus flexor digitorum profundus zur Radialseite jedes Fingers im Bereich der Dorsalaponeurose für eine Flexion der Fingergrundgelenke bei gleichzeitiger Extension der proximalen und distalen Interpahlangealgelenke.

M. flexor digitorum superficialis

Flexor digitorum superficialis: der Flexor digitorum superficialis zieht von den proximalen zwei Drittel der Palmarfläche der Ulna und der Membrana interossea antebrachii zur Basis der Endglieder der Finger 2 – 5 und unternimmt die Beugung aller Fingergelenke der Finger 2-5 und palmare Flexion des Handgelenks.

Flexor digitorum superficialis: der Flexor digitorum superficialis zieht von den proximalen zwei Drittel der Palmarfläche der Ulna und der Membrana interossea antebrachii zur Basis der Endglieder der Finger 2 – 5 und unternimmt die Beugung aller Fingergelenke der Finger 2-5 und palmare Flexion des Handgelenks.

M. flexor digitorum profundus

Flexor digitorum profundus: der Flexor digitorum profundus zieht von den proximalen zwei Drittel der Palmarfläche der Ulnaund der Membrana interossea antebrachii zur Basis der Endglieder der Finger 2 – 5 und unternimmt eine Beugung aller Fingergelenke der Finger 2-5 sowie die palmare Flexion des Handgelenks.

Flexor digitorum profundus: der Flexor digitorum profundus zieht von den proximalen zwei Drittel der Palmarfläche der Ulnaund der Membrana interossea antebrachii zur Basis der Endglieder der Finger 2 – 5 und unternimmt eine Beugung aller Fingergelenke der Finger 2-5 sowie die palmare Flexion des Handgelenks.

M. flexor carpi ulnaris

Flexor carpi ulnaris: der Flexor carpi ulnaris zieht von den beiden Ursprüngen Epicondylus medialis humeri (caput humerale) und Olecranon und obere 2/3 des Margo posterior ulnae (caput humerale) zum Os pisiforme, Os hamatum, Os metacarpale V und unternimmt Palmarflexion und ulnare Abduktion des Handgelenks.

Flexor carpi ulnaris: der Flexor carpi ulnaris zieht von den beiden Ursprüngen Epicondylus medialis humeri (caput humerale) und Olecranon und obere 2/3 des Margo posterior ulnae (caput humerale) zum Os pisiforme, Os hamatum, Os metacarpale V und unternimmt Palmarflexion und ulnare Abduktion des Handgelenks.

M. palmaris longus

Palmaris longus: der Palmaris longus ist ein Dorsalflexor des Handgelenks, der vom Epicondylus medialis humeri und Unterarmfaszie Fascia antebrachii zur Aponeurosis palmaris und zum Retinaculum flexorum zieht.

Palmaris longus: der Palmaris longus ist ein Dorsalflexor des Handgelenks, der vom Epicondylus medialis humeri und Unterarmfaszie Fascia antebrachii zur Aponeurosis palmaris und zum Retinaculum flexorum zieht.

M. extensor hallucis brevis

Extensor hallucis brevis: der Extensor hallucis brevis ist der Strecker der dicken Zehe in Analogie zu den mittleren (2-4). Er streckt von der Vorderseite des Kalkaneus,dem Retinaculum Mm. extensorum inferius (zwischen Kalkaneus und Talus) zum Kopf der proximalen Phalange des Hallux.

Extensor hallucis brevis: der Extensor hallucis brevis ist der Strecker der dicken Zehe in Analogie zu den mittleren (2-4). Er streckt von der Vorderseite des Kalkaneus,dem Retinaculum Mm. extensorum inferius (zwischen Kalkaneus und Talus) zum Kopf der proximalen Phalange des Hallux.

M. extensor digitorum

Extensor digitorum: der Extensor digitorum ist der stärkste Dorsalflexor des Handgelenks, er unternimmt eine Dorsalflexion in den Fingergrundgelenke sowie den proximale Fingergelenken. Er zieht vom Epicondylus lateralis humeri sowie lig. collaterale radiale und lig. annulare radii, fascia antebrachii zur Dorsalseite der Proximalphalanx und der Grundgelenke der Finger 2-5.

Extensor digitorum: der Extensor digitorum ist der stärkste Dorsalflexor des Handgelenks, er unternimmt eine Dorsalflexion in den Fingergrundgelenke sowie den proximale Fingergelenken. Er zieht vom Epicondylus lateralis humeri sowie lig. collaterale radiale und lig. annulare radii, fascia antebrachii zur Dorsalseite der Proximalphalanx und der Grundgelenke der Finger 2-5.

M. extensor digiti minimi

Extensor digiti minimi: der Extensor digiti minimi ist ein im Unterarm entspringender Kleinfingerstrecker und gehört funktionell zum Extensor digitorum, ist aber mit eigener Sehne ausgestattet. Er zieht von der gemeinsamen Sehne der Extensoren und Membrana interossea zur Dorsalseite (Rücken) des kleinen Fingers.

Extensor digiti minimi: der Extensor digiti minimi ist ein im Unterarm entspringender Kleinfingerstrecker und gehört funktionell zum Extensor digitorum, ist aber mit eigener Sehne ausgestattet. Er zieht von der gemeinsamen Sehne der Extensoren und Membrana interossea zur Dorsalseite (Rücken) des kleinen Fingers.

Er unternimmt wie der Extensor digitorum (communis) die Dorsalflexion des Handgelenks und Kleinfingergelenke Ulnarabduktion des Handgelenks.

M. extensor carpi ulnaris

Extensor carpi ulnaris: der Extensor carpi ulnaris ist ein zweiköpfiger oberflächlicher Strecker (Dorsalflexor) des Handgelenks. Ursprünge: am Humerus (Epicondylus lateralis humeri) und an der Ulna (Olecranon). Ansatz: Basis Os metacarpale V.

Extensor carpi ulnaris: der Extensor carpi ulnaris ist ein zweiköpfiger oberflächlicher Strecker (Dorsalflexor) des Handgelenks. Ursprünge: am Humerus (Epicondylus lateralis humeri) und an der Ulna (Olecranon). Ansatz: Basis Os metacarpale V.

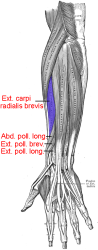

M. extensor carpi radialis brevis

Extensor carpi radialis brevis: der Extensor carpi radialis brevis zieht vom Epicondylus lateralis humeri zum Os metacarpale III und bewirkt eine Dorsalflexion und leichte radiale Abduktion des Handgelenks, sowie eine Unterstützung der Beugung des Ellbogengelenks.

Extensor carpi radialis brevis: der Extensor carpi radialis brevis zieht vom Epicondylus lateralis humeri zum Os metacarpale III und bewirkt eine Dorsalflexion und leichte radiale Abduktion des Handgelenks, sowie eine Unterstützung der Beugung des Ellbogengelenks.

M. adductor hallucis

Adduktor hallucis: der Adduktor hallucis besteht aus zwei Köpfen mit unterschiedlichen Ursprüngen: os cuboideum, os cuneiforme laterale, Mittelfußknochen 2,3 (caput obliquum) und Kapselbänder der Grundgelenke 3-5 und lig. metatarsale transversum profundum (caput transversum).

Adduktor hallucis: der Adduktor hallucis besteht aus zwei Köpfen mit unterschiedlichen Ursprüngen: os cuboideum, os cuneiforme laterale, Mittelfußknochen 2,3 (caput obliquum) und Kapselbänder der Grundgelenke 3-5 und lig. metatarsale transversum profundum (caput transversum).

Ansatz: laterales Sesambein des Hallux.

M. abductor pollicis longus

Abduktor pollicis longus: der Abduktor pollicis longus ist der im Unterarm entspringende lange Daumenabspreizer. Im Gegensatz zum M. abductor pollicis brevis, der den Daumen nach palmar abspreizt, abduziert der Abduktor pollicis longus den Daumen nach radial. Ursprung: Hinterfläche von Radius und Ulna, Membrana interossea, Ansatz: Os metacarpale 1 und Grundglied des Daumens

Abduktor pollicis longus: der Abduktor pollicis longus ist der im Unterarm entspringende lange Daumenabspreizer. Im Gegensatz zum M. abductor pollicis brevis, der den Daumen nach palmar abspreizt, abduziert der Abduktor pollicis longus den Daumen nach radial. Ursprung: Hinterfläche von Radius und Ulna, Membrana interossea, Ansatz: Os metacarpale 1 und Grundglied des Daumens

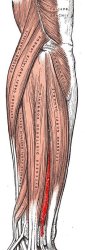

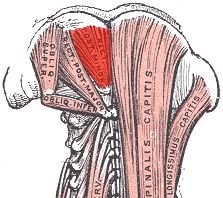

M. spinalis

Spinalis: der Spinalis ist ein in großen Teilen der WS anzufindender Muskel, der die Dornfortsätze verbindet, der die WS extensiert. Der capitis-Anteil fehlt bei vielen Menschen. Wenn vorhanden, dreht er bei einseitiger Innervation den Kopf.

Spinalis: der Spinalis ist ein in großen Teilen der WS anzufindender Muskel, der die Dornfortsätze verbindet, der die WS extensiert. Der capitis-Anteil fehlt bei vielen Menschen. Wenn vorhanden, dreht er bei einseitiger Innervation den Kopf.

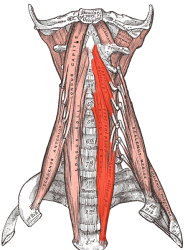

M. longus colli

Longus colli: der Longus colli ist ein dreiteiliger Muskel, die mit unterschiedlichen Ursprüngen (Pars obliqua superior: Tubercula anteriora der Transversalfortsätze der HW 3-5, Pars recta: Vorderseiten der HWK 5-7 und Vorderseiten der BWK 1-3, Pars obliqua inferior: Vorderseiten der BWK 1 bis 3) zu verstiedenen Orten ziehen (Pars obliqua: Tuberculum anterius des Atlas, Pars recta: Vorderseiten der HWK 2-4, Pars obliqua:Tubercula anteriora der Transversalfortsätze der HW 5 und 6) Einseitig innerviert bewirkt er eine Lateralflexion und Rotation der HWS zur ipsilateralen Seite, beidseitig die Flexion HWS

Longus colli: der Longus colli ist ein dreiteiliger Muskel, die mit unterschiedlichen Ursprüngen (Pars obliqua superior: Tubercula anteriora der Transversalfortsätze der HW 3-5, Pars recta: Vorderseiten der HWK 5-7 und Vorderseiten der BWK 1-3, Pars obliqua inferior: Vorderseiten der BWK 1 bis 3) zu verstiedenen Orten ziehen (Pars obliqua: Tuberculum anterius des Atlas, Pars recta: Vorderseiten der HWK 2-4, Pars obliqua:Tubercula anteriora der Transversalfortsätze der HW 5 und 6) Einseitig innerviert bewirkt er eine Lateralflexion und Rotation der HWS zur ipsilateralen Seite, beidseitig die Flexion HWS

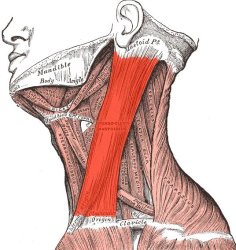

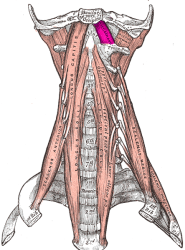

M. sternocleidomastoideus

Sternocleidomastoideus: der Sternocleidomastoideus zieht vom Mastoid (Verdickung hinter dem Ohr) und dem medialem Drittel der Clavicula und Brustbein (kranial am Manubrium) zur Außenseite des Processus mastoideus des Schläfenbeines und der Linea nuchae superior des Hinterhauptsbeines.

Sternocleidomastoideus: der Sternocleidomastoideus zieht vom Mastoid (Verdickung hinter dem Ohr) und dem medialem Drittel der Clavicula und Brustbein (kranial am Manubrium) zur Außenseite des Processus mastoideus des Schläfenbeines und der Linea nuchae superior des Hinterhauptsbeines.

Einseitig innerviert: Lateralflexion und Rotation der HWS (mittelbar über den Kopf).

Beidseitig innerviert: moderate Reklination (Extension) der HWS in aufrechter Haltung oder Flexion, wenn die HWS bereits etwas gebeugt oder die Kopfachse gegen die Senkrechte nach hinten geneigt ist, wie in der Rückenlage.

M. psoas minor

Psoas minor: der Psoas minor ist der im Becken liegende inkonstant ausgebildete (nur bei 30% – 60% der Menschen veranlagt) Muskel, der zum Schambein (Arcus iliopectineus und Eminentia iliopubica) zieht und die LWS nach ventral-kaudal zieht sowie die Lateralflexion unterstützt.

M. psoas major

Psoas major: der Psoas major ist der im Becken liegende Hüftbeuger, der von den Lendenwirbeln und dem 12. Brustwirbel zum Trochanter minor des Femur zieht. Seine Ansatzsehne vereinigt sich mit der des Iliacus.

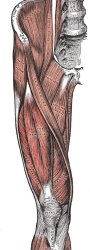

M. vastus intermedius

Vastus intermedius: der Vastus intermedius ist der profund unter dem Rectus femoris liegende monoartikuläre Anteil des Quadrizeps.

M. vastus lateralis

Vastus lateralis: der Vastus lateralis ist der monoartikuläre laterale Anteil des Quadrizeps auf der äußeren Vorderseite des Oberschenkels.

M. vastus medialis

Vastus medialis: der Vastus medialis ist der monoartikuläre mediale Anteil des Quadrizeps auf der inneren Vorderseite des Oberschenkels.

M. abductor digiti minimi

Abduktor digiti minimi: der Abduktor digiti minimi zieht vom lateralen Fußrand zum Processus lateralis des vorderen unteren äußeren Kalkaneus, der Unterseite des Kalkaneus, der tuberositas os metatarsale V sowie der Plantaraponeurose zur plantaren Grundphalanx. Er unterstützt die Fußwölbung, Plantarflexion der Kleinzehe und auch die Abduktion.

Abduktor digiti minimi: der Abduktor digiti minimi zieht vom lateralen Fußrand zum Processus lateralis des vorderen unteren äußeren Kalkaneus, der Unterseite des Kalkaneus, der tuberositas os metatarsale V sowie der Plantaraponeurose zur plantaren Grundphalanx. Er unterstützt die Fußwölbung, Plantarflexion der Kleinzehe und auch die Abduktion.

M. flexor digitorum brevis

Flexor digitorum brevis: der Flexor digitorum brevis zieht von der unteren Vorderseite des Kalkaneus und proximale der Plantaraponeurose zur medialen Phalanx der Zehen 2-4 um die Zehen nach plantar zu flektieren.

Flexor digitorum brevis: der Flexor digitorum brevis zieht von der unteren Vorderseite des Kalkaneus und proximale der Plantaraponeurose zur medialen Phalanx der Zehen 2-4 um die Zehen nach plantar zu flektieren.

M. abductor hallucis

Abduktor hallucis: der Abduktor hallucis (Abspreizer der Großzehe) hat drei Ursprünge: Processus medialis tuberis calcanei des Kalkaneus, Retinaculum musculorum flexorum, oberflächliches Blatt, Aponeurosis plantaris und zieht zum medialen Sesambein des 1. Mittelfußknochens und der medial-plantare Grundphalanx des Hallux. Neben der Abduktion bewirkt er eine Plantarflexion.

Abduktor hallucis: der Abduktor hallucis (Abspreizer der Großzehe) hat drei Ursprünge: Processus medialis tuberis calcanei des Kalkaneus, Retinaculum musculorum flexorum, oberflächliches Blatt, Aponeurosis plantaris und zieht zum medialen Sesambein des 1. Mittelfußknochens und der medial-plantare Grundphalanx des Hallux. Neben der Abduktion bewirkt er eine Plantarflexion.

M. flexor carpi radialis

Flexor carpi radialis: der Flexor carpi radialis zieht vom Epicondylus medialis humeri und der oberflächlichen Unterarmfaszie zur Basis der 2. und (seltener) 3. Mittelhandknochen. Palmarflexion und radiale Abduktion des Handgelenks, beugt schwache das Ellbogengelenk und proniert den Arm.

Flexor carpi radialis: der Flexor carpi radialis zieht vom Epicondylus medialis humeri und der oberflächlichen Unterarmfaszie zur Basis der 2. und (seltener) 3. Mittelhandknochen. Palmarflexion und radiale Abduktion des Handgelenks, beugt schwache das Ellbogengelenk und proniert den Arm.

M. pronator teres

Pronator teres: der Pronator teres ist ein zweiköpfiger Unterarmpronator. Von den beiden Ursprüngen Epicondylus medialis humeri und septum intermusculare mediale (caput humorale) und Processus coronoideus ulnae (caput ulnare) zieht er zur Tuberositas pronatoria radii. Neben der Pronation beugt er das Ellbogengelenk. Neben diesem Pronator gibt es noch den einköpfigen Pronator quadratus.

Pronator teres: der Pronator teres ist ein zweiköpfiger Unterarmpronator. Von den beiden Ursprüngen Epicondylus medialis humeri und septum intermusculare mediale (caput humorale) und Processus coronoideus ulnae (caput ulnare) zieht er zur Tuberositas pronatoria radii. Neben der Pronation beugt er das Ellbogengelenk. Neben diesem Pronator gibt es noch den einköpfigen Pronator quadratus.

M. extensor digitorum longus

Extensor digitorum longus: der Extensor digitorum longus ist der auf der lateralen Vorderseite des Unterschenkels ansässige Fußheber und Zehenheber (Dorsalflexor) der Zehen 2-5, zugleich Pronator im USG. Der Ursprung ist mehrfach: vorderer Rand (Margo anterior) und Kopf (Caput fibulae) des Wadenbeins, Unterrand des seitlichen Kondylus des Schienbeins (Kondylus lateralis tibiae), Membrana interossea und Unterschenkelfaszie (Fascia cruris).

Extensor digitorum longus: der Extensor digitorum longus ist der auf der lateralen Vorderseite des Unterschenkels ansässige Fußheber und Zehenheber (Dorsalflexor) der Zehen 2-5, zugleich Pronator im USG. Der Ursprung ist mehrfach: vorderer Rand (Margo anterior) und Kopf (Caput fibulae) des Wadenbeins, Unterrand des seitlichen Kondylus des Schienbeins (Kondylus lateralis tibiae), Membrana interossea und Unterschenkelfaszie (Fascia cruris).

M. fibularis tertius

Fibularis tertius: der Fibularis tertius zieht vom unteren äußeren Drittel der Fibula und der Membrana interossea zur Basis des Os metatarsale V, womit er den Fuß in die Pronation zieht und bei der Dorsalflexion des Fußgelenks mitwirkt. Er fehlt bei ca. 10% der Menschen.

Fibularis tertius: der Fibularis tertius zieht vom unteren äußeren Drittel der Fibula und der Membrana interossea zur Basis des Os metatarsale V, womit er den Fuß in die Pronation zieht und bei der Dorsalflexion des Fußgelenks mitwirkt. Er fehlt bei ca. 10% der Menschen.

M. pronator quadratus

Pronator quadratus: der einköpfige Pronator quadratus ist ein Pronator des Unterarms. Neben diesem gibt es noch den Pronator teres als Pronator.

Pronator quadratus: der einköpfige Pronator quadratus ist ein Pronator des Unterarms. Neben diesem gibt es noch den Pronator teres als Pronator.

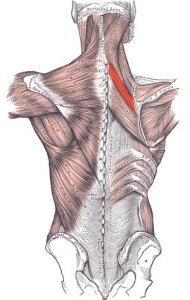

M. rhomboideus minor

Rhomboideus minor: der Rhomboideus minor ist der kleinere, obere der beiden Rhomboiden, die maßgeblich die Retraktion und Aufhebung der Außenrotation des Schulterblatts bewirken.

Rhomboideus minor: der Rhomboideus minor ist der kleinere, obere der beiden Rhomboiden, die maßgeblich die Retraktion und Aufhebung der Außenrotation des Schulterblatts bewirken.

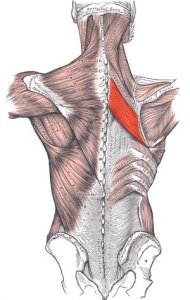

M. rhomboideus major

Rhomboideus major: der Rhomboideus major ist der größere, untere der beiden Rhomboiden, die maßgeblich die Retraktion und Aufhebung der Außenrotation des Schulterblatts bewirken.

Rhomboideus major: der Rhomboideus major ist der größere, untere der beiden Rhomboiden, die maßgeblich die Retraktion und Aufhebung der Außenrotation des Schulterblatts bewirken.

M. quadriceps

Quadrizeps: der Quadrizeps ist der kräftige und einzige Strecker des Kniegelenks. Er überträgt seine Kontraktionskraft distal auf die Patella, die wiederum über das Lig. patellae und dessen Ansatz an der Tuberositas tibiae die Tibia bewegt.

Quadrizeps: der Quadrizeps ist der kräftige und einzige Strecker des Kniegelenks. Er überträgt seine Kontraktionskraft distal auf die Patella, die wiederum über das Lig. patellae und dessen Ansatz an der Tuberositas tibiae die Tibia bewegt.

M. subscapularis

Subscapularis: der Subscapularis zieht flächig auf der Vorderseite des Schulterblattes zum vorderen oberen Humerus (Tuberculum minus) und ist stärkster Endorotator des Arms.

Subscapularis: der Subscapularis zieht flächig auf der Vorderseite des Schulterblattes zum vorderen oberen Humerus (Tuberculum minus) und ist stärkster Endorotator des Arms.

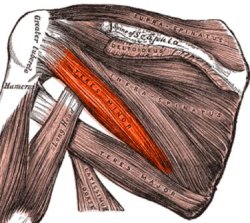

M. supraspinatus

Supraspinatus: der Supraspinatus ist ein vom oberen inneren hinteren Schulterblatt (Fossa supraspinata) zum oberen hinteren äußeren Humerus (Tuberculum majus) ziehender lateraler Abduktor des Arms, der abduziert, bevor der Deltoideus richtig wirksam wirkt.

Supraspinatus: der Supraspinatus ist ein vom oberen inneren hinteren Schulterblatt (Fossa supraspinata) zum oberen hinteren äußeren Humerus (Tuberculum majus) ziehender lateraler Abduktor des Arms, der abduziert, bevor der Deltoideus richtig wirksam wirkt.

M. popliteus

Popliteus: der Popliteus ist der in der Poplitealregion (Kniekehlenregion) liegende Muskel, der schwach die Beugung des Kniegelenks unterstützt, vor allem aber mit endorotatorischer Wirkung auf den Unterschenkel bei mehr oder weniger gestrecktem Kniegelenk aus seinem gestreckten Zustand heraus bei initialem Beugen die Schlußrotation (eine „physiologische Subluxation„, die dem Kniegelenk im gestreckten Zustand mehr Stabilität verheiht) aufhebt.

Popliteus: der Popliteus ist der in der Poplitealregion (Kniekehlenregion) liegende Muskel, der schwach die Beugung des Kniegelenks unterstützt, vor allem aber mit endorotatorischer Wirkung auf den Unterschenkel bei mehr oder weniger gestrecktem Kniegelenk aus seinem gestreckten Zustand heraus bei initialem Beugen die Schlußrotation (eine „physiologische Subluxation„, die dem Kniegelenk im gestreckten Zustand mehr Stabilität verheiht) aufhebt.

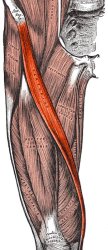

M. sartorius

Sartorius: der Sartorius, auch „Schneidermuskel“ ist der Oberschenkelmuskel, der alle Bewegungen unternimmt, die zum Einnehmen des Schneidersitzes notwendig sind: Hüftflexion, Kniebeugung, Hüftexorotation. Mit seinem Ursprung am SIAS und seinem Ansatz am Pes anserinus läuft er quer über den Oberschenkel.

Sartorius: der Sartorius, auch „Schneidermuskel“ ist der Oberschenkelmuskel, der alle Bewegungen unternimmt, die zum Einnehmen des Schneidersitzes notwendig sind: Hüftflexion, Kniebeugung, Hüftexorotation. Mit seinem Ursprung am SIAS und seinem Ansatz am Pes anserinus läuft er quer über den Oberschenkel.

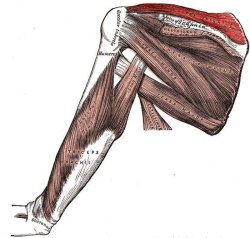

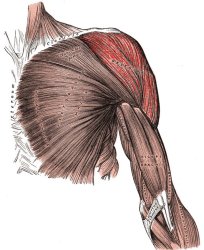

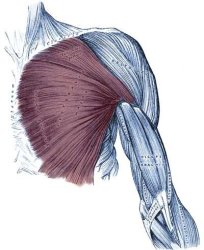

M. deltoideus

Deltoideus: der Deltoideus ist der dreiköpfige Schultermuskel, der rund um den Oberarmkopf ansetzt (ventral an der Clavicula, lateral am Acromion, dorsal an der Spina scapulae), um den Arm nach ventral, lateral, und dorsal zu abduzieren, teils mit leichter entsprechender Rotation.

Deltoideus: der Deltoideus ist der dreiköpfige Schultermuskel, der rund um den Oberarmkopf ansetzt (ventral an der Clavicula, lateral am Acromion, dorsal an der Spina scapulae), um den Arm nach ventral, lateral, und dorsal zu abduzieren, teils mit leichter entsprechender Rotation.

M. flexor digitorum longus

Flexor digitorum longus: der Flexor digitorum longus ist der von der Hinterfläche der Tibia zur Basis der distalen Phalangen der Zehen 2 – 5 ziehende Zehenbeuger (Plantarflexor).

Flexor digitorum longus: der Flexor digitorum longus ist der von der Hinterfläche der Tibia zur Basis der distalen Phalangen der Zehen 2 – 5 ziehende Zehenbeuger (Plantarflexor).

M. extensor carpi radialis longus

Extensor carpi radialis longus: der Extensor carpi radialis longus ist der ulnarseitige Handgelenkstrecker, der vom lateralen Epicondylus des Unterarms zur Basis des Os metacarpale II zieht.

Extensor carpi radialis longus: der Extensor carpi radialis longus ist der ulnarseitige Handgelenkstrecker, der vom lateralen Epicondylus des Unterarms zur Basis des Os metacarpale II zieht.

M. extensor pollicis longus

Extensor pollicis longus: der Extensor pollicis longus ist der im Unterarm entspringende Strecker des Daumens.

Extensor pollicis longus: der Extensor pollicis longus ist der im Unterarm entspringende Strecker des Daumens.

M. extensor pollicis brevis

Extensor pollicis brevis: der Extensor pollicis brevis ist der im Thenar angesiedelte Strecker des Daumens.

M. extensor indicis

Extensor indicis: der Extensor indicis ist der Strecker des Zeigefingers.

Extensor indicis: der Extensor indicis ist der Strecker des Zeigefingers.

M. flexor hallucis longus

Flexor hallucis longus: der Flexor hallucis longus ist der im Unterschenkel entspringende Plantarflexor des Hallux.

Flexor hallucis longus: der Flexor hallucis longus ist der im Unterschenkel entspringende Plantarflexor des Hallux.

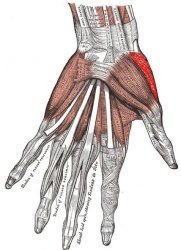

M. opponens pollicis

Opponens pollicis: der Opponens pollicis bringt den Daumen in Oppositionsstellung zur Handfläche.

Opponens pollicis: der Opponens pollicis bringt den Daumen in Oppositionsstellung zur Handfläche.

M. flexor pollicis brevis

Flexor pollicis brevis: der Flexor pollicis brevis ist Teil des Thenar und beugt den Daumen.

Flexor pollicis brevis: der Flexor pollicis brevis ist Teil des Thenar und beugt den Daumen.

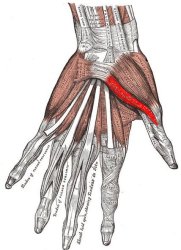

M. adductor pollicis

Adduktor pollicis: der Adduktor pollicis legt den abgespreizten Daumen wieder an die Hand an.

Adduktor pollicis: der Adduktor pollicis legt den abgespreizten Daumen wieder an die Hand an.

M. abductor pollicis brevis

Abduktor pollicis brevis: der Abduktor pollicis brevis spreizt den Daumen nach radial ab.

Abduktor pollicis brevis: der Abduktor pollicis brevis spreizt den Daumen nach radial ab.

M. teres minor

Teres minor: der Teres minor zieht von der unteren Margo lateralis des Schulterblattes zum dorsalen Tuberculum majus des Humerus., den Oberarm und wirkt schwach exorotierend.

Teres minor: der Teres minor zieht von der unteren Margo lateralis des Schulterblattes zum dorsalen Tuberculum majus des Humerus., den Oberarm und wirkt schwach exorotierend.

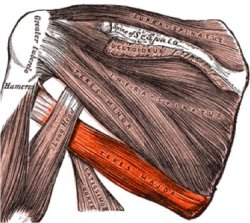

M. teres major

Teres major: der Teres major zieht von dem unteren Bereich der Margo medialis der Scapula zur Crista tuberculi minoris auf der Vorderseite des Humerus. Damit gehört er zu den wichtigen Adduktoren und Endorotatoren des Schultergelenks.

Teres major: der Teres major zieht von dem unteren Bereich der Margo medialis der Scapula zur Crista tuberculi minoris auf der Vorderseite des Humerus. Damit gehört er zu den wichtigen Adduktoren und Endorotatoren des Schultergelenks.

M. infraspinatus

Infraspinatus: der Infraspinatus entspringt seinem Namen gemäß unter der Spina scapulae und zieht zum Tuberculum majus am hinteren äußeren Humeruskopf. Mit diesem Verlauf ist ein wichtiger exorotierender Muskel des Schultergelenks.

Infraspinatus: der Infraspinatus entspringt seinem Namen gemäß unter der Spina scapulae und zieht zum Tuberculum majus am hinteren äußeren Humeruskopf. Mit diesem Verlauf ist ein wichtiger exorotierender Muskel des Schultergelenks.

M. fibularis brevis

Fibularis brevis: der Fibularis brevis ist Pronator des Fußgelenks und Synergist bei der plantaren Flexion des Fußgelenks. Er hieß früher auch: peronaeus brevis. Sein Ursprung ist wie der des Fibularis longus lateral an der Fibula, jedoch weiter distal.

Fibularis brevis: der Fibularis brevis ist Pronator des Fußgelenks und Synergist bei der plantaren Flexion des Fußgelenks. Er hieß früher auch: peronaeus brevis. Sein Ursprung ist wie der des Fibularis longus lateral an der Fibula, jedoch weiter distal.

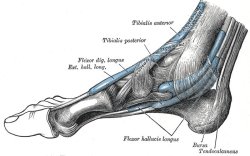

M. tibialis posterior

Tibialis posterior: der Tibialis posterior ist ein profunder Wadenmuskel, der den Fuß in die Dorsalflexion und in die Supination zieht. Er ist maßgeblich am Erhalt des Fußlängsgewölbes und des Quergewölbes beteiligt, siehe dazu auch Tibialis posterior-(Dysfunktions-)Syndrom.

Tibialis posterior: der Tibialis posterior ist ein profunder Wadenmuskel, der den Fuß in die Dorsalflexion und in die Supination zieht. Er ist maßgeblich am Erhalt des Fußlängsgewölbes und des Quergewölbes beteiligt, siehe dazu auch Tibialis posterior-(Dysfunktions-)Syndrom.

M. biceps femoris

Bizeps femoris: der Bizeps femoris ist der mit einem Kopf (caput longum) biartikuläre und mit dem anderen Kopf (caput breve) monoartikuläre äußere Muskel der Ischiocruralen Gruppe. Er beugt im Kniegelenk und streckt im Hüftgelenk.

Bizeps femoris: der Bizeps femoris ist der mit einem Kopf (caput longum) biartikuläre und mit dem anderen Kopf (caput breve) monoartikuläre äußere Muskel der Ischiocruralen Gruppe. Er beugt im Kniegelenk und streckt im Hüftgelenk.

M. semimembranosus

Semimembranosus: der Semimembranosus ist einer der beiden Muskeln der inneren Ischiocruralen Gruppe (der andere ist der Semitendinosus), der vom Tuber ischiadicum zum Pes anserinus zieht. Er verursacht eine Extension des Hüftgelenks und eine Flexion des Kniesgelenks. Außerdem endorotiert er den Unterschenkel im Kniegelenk (nur wenn dieses gebeugt ist).

Semimembranosus: der Semimembranosus ist einer der beiden Muskeln der inneren Ischiocruralen Gruppe (der andere ist der Semitendinosus), der vom Tuber ischiadicum zum Pes anserinus zieht. Er verursacht eine Extension des Hüftgelenks und eine Flexion des Kniesgelenks. Außerdem endorotiert er den Unterschenkel im Kniegelenk (nur wenn dieses gebeugt ist).

M. semitendinosus

Semitendinosus: der Semitendinosus ist einer der beiden Muskeln der inneren Ischiocruralen Gruppe (der andere ist der Semimembranosus), der vom Tuber ischiadicum zum Pes anserinus zieht. Er verursacht eine Extension des Hüftgelenks und eine Flexion des Kniesgelenks. Außerdem endorotiert er den Unterschenkel im Kniegelenk (nur wenn dieses gebeugt ist).

Semitendinosus: der Semitendinosus ist einer der beiden Muskeln der inneren Ischiocruralen Gruppe (der andere ist der Semimembranosus), der vom Tuber ischiadicum zum Pes anserinus zieht. Er verursacht eine Extension des Hüftgelenks und eine Flexion des Kniesgelenks. Außerdem endorotiert er den Unterschenkel im Kniegelenk (nur wenn dieses gebeugt ist).

M. tibialis anterior

Tibialis anterior: der ist der Schienbeinmuskel auf dem vorderen Unterschenkel, der das Heben des Fußes (dorsale Flexion) verursacht und eine Supination bewirkt. Wichtigster Fußheber, der Muskel, der häufig nach langem Wandern ermüdet und einen über seine eigenen Füße stolpern lässt.

Tibialis anterior: der ist der Schienbeinmuskel auf dem vorderen Unterschenkel, der das Heben des Fußes (dorsale Flexion) verursacht und eine Supination bewirkt. Wichtigster Fußheber, der Muskel, der häufig nach langem Wandern ermüdet und einen über seine eigenen Füße stolpern lässt.

M. fibularis longus

Fibularis longus: der (früher Peronaeus longus) zieht den Fuß in die Pronation und ist Synergist bei der Plantarflexion des Fußgelenks tätig. Er zieht von der unteren äußeren Fläche der Fibula zum Mittelfußknochen.

Fibularis longus: der (früher Peronaeus longus) zieht den Fuß in die Pronation und ist Synergist bei der Plantarflexion des Fußgelenks tätig. Er zieht von der unteren äußeren Fläche der Fibula zum Mittelfußknochen.

Mm. intercostales externi

Intercostales: die Intercostales externi sind inspiratorische Atemmuskeln, die superfizieller als die anderen schrägen Bauchmuskel, die Intercostales interni, liegen und damit erst recht superfizieller als der transversus abdominis. Sie bilden also die äußerste Schicht der Bauchmuskulatur.

Mm. intercostales interni

Intercostales: Intercostales: die Intercostales interni sind exspiratorische Atemmuskeln, die profunder als die anderen schrägen Bauchmuskel, die Intercostales externi, aber superfizieller als der transversus abdominis liegen.

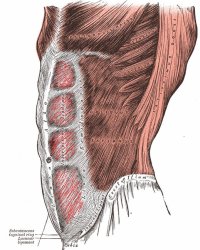

M. rectus abdominis

Rectus abdominis: der Rectus abdominis ist der lange, gerade, mittige Bauchmuskel, der den vom ihm überzogenen Teil der Wirbelsäule krümmt, indem er die Distanz von Schambein und Brustbein verkürzt. Die beiden Seite des Rectus abdominis sind durch die Linea alba verbunden, am lateralen Ende der Rektusscheide setzen die schrägen Bauchmuskeln an.

Rectus abdominis: der Rectus abdominis ist der lange, gerade, mittige Bauchmuskel, der den vom ihm überzogenen Teil der Wirbelsäule krümmt, indem er die Distanz von Schambein und Brustbein verkürzt. Die beiden Seite des Rectus abdominis sind durch die Linea alba verbunden, am lateralen Ende der Rektusscheide setzen die schrägen Bauchmuskeln an.

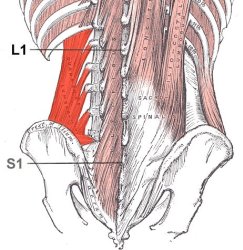

M. quadratus lumborum

Quadratus lumborum: der Quadratus lumborum zieht von der dorsalen Crista iliaca zur Unterkante der ersten Rippe und den Transversalfortsätzen der LW 1-4. Damit fördert er Lateralflexion der LWS und senkt die untersten Rippen, ist also expiratorischer Hilfsmuskel.

Quadratus lumborum: der Quadratus lumborum zieht von der dorsalen Crista iliaca zur Unterkante der ersten Rippe und den Transversalfortsätzen der LW 1-4. Damit fördert er Lateralflexion der LWS und senkt die untersten Rippen, ist also expiratorischer Hilfsmuskel.

M. transversus abdominis

Transversus abdominis: der Transversus abdominis ist der quer verlaufende, profundeste Bauchmuskel. Er verursacht die Bauchpresse und ermöglicht damit Defäkation, Miktion und Geburt. Er zieht vom SIAS, der Crista iliaca, den Knorpeln der Rippen 7-12, fascia thoracolumbalis zur Linea alba und der crista pubica.

M. obliquus internus abdominis

Obliquus internus abdominis: der Obliquus internus abdominis ist der innere Schicht der schrägen Bauchmuskeln , die im Gegensatz zur äußeren Schicht zu den inspiratorischen Hilfsmuskeln zählt. Weiter unternimmt sie zusammen mit dem Rectus abdominis eine Krümmung des mittleren Rückens, eine Rotation der Wirbelsäule und eine Seitbeuge des Oberkörpers.

M. obliquus externus abdominis

Obliquus externus abdominis: der Obliquus externus abdominis ist der äußere Schicht der schrägen Bauchmuskeln , die im Gegensatz zur inneren Schicht zu den exspiratorischen Hilfsmuskeln zählt. Weiter unternimmt sie zusammen mit dem Rectus abdominis eine Krümmung des mittleren Rückens, eine Rotation der Wirbelsäule und eine Seitbeuge des Oberkörpers.

M. subcostalis

Subcostalis: der Subcostalis bzw. besser: die Subcostales ziehen als Unterrippenmuskeln vom Tuberbulum costae einer Rippe zum Angulus costae einer kranial übernächsten Rippe und haben exspiratorische Wirkung. Teilweise verspannen die Subcostales auch über eine weitere Rippe, also zur überübernächsten. Die Subcosteles sind im unteren Teil des Brustkorbs am besten ausgeprägt.

M. transversus thoracis

Transversus thoracis: der Transversus thoracis ist ein kleiner, profunder exspiratorischer Atemhilfsmuskel zwischen Sternum und Rippenknorpeln. Er zieht vom Corpus und Processus xiphoideus des Sternum zu den Rippenknorpel der Rippen 2 bis 6.

Trizeps coxae

Trizeps coxae: Der Trizeps coxae ist die Bezeichnung für die drei von kaudal-medial (Gemellus superior vom Sitzbein), medial (Gemellus inferior vom Sitzbein), kranial (Obturatorius internus vom Darmbein) zur Fossa trochanteria des hinteren Femur ziehenden und den Oberschenkel im Hüftgelenk exorotierenden Muskeln. Der Obturatorius externus gehört nicht dazu, da er ventral am Sitzbein ansetzt und damit den Oberschenkel im Hüftgelenk endorotiert.

M. gemellus superior

Gemellus superior: der Gemellus superior ist der obere der beiden Zwillingsmuskeln in der dorsalen Hüftmuskulatur. Er bewirkt eine Exorotation, Adduktion und Extension im Hüftgelenk.

M. gemellus inferior

Gemellus inferior: der Gemellus inferior ist der untere der beiden Zwillingsmuskel in der dorsalen Hüftmuskulatur, der mit seinem in Anatomisch Null fast transversalen Verlauf zur Rückseite des Femur hauptsächlich den Oberschenkel im Hüftgelenk exorotiert.

Gemellus inferior: der Gemellus inferior ist der untere der beiden Zwillingsmuskel in der dorsalen Hüftmuskulatur, der mit seinem in Anatomisch Null fast transversalen Verlauf zur Rückseite des Femur hauptsächlich den Oberschenkel im Hüftgelenk exorotiert.

M. soleus

Soleus: der Soleus ist der kraftvolle monoartikuläre Plantarflexor des Fußgelenks.

Soleus: der Soleus ist der kraftvolle monoartikuläre Plantarflexor des Fußgelenks.

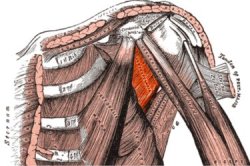

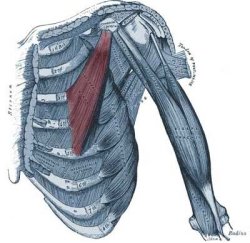

M. pectoralis major

Pectoralis major: der Pectoralis major ist der große Brustmuskel, der superfiziell den Bereich zwischen dem Sternum, Clavicula, der 6. Rippe und der Flanke überzieht, um den Arm (vor allem von lateral) zu adduzieren.

Pectoralis major: der Pectoralis major ist der große Brustmuskel, der superfiziell den Bereich zwischen dem Sternum, Clavicula, der 6. Rippe und der Flanke überzieht, um den Arm (vor allem von lateral) zu adduzieren.

M. pectoralis minor

Pectoralis minor: der Pectoralis minor ist der profund unter dem großen Brustmuskel Pectoralis major liegende Schulterblatt–Depressor.

Pectoralis minor: der Pectoralis minor ist der profund unter dem großen Brustmuskel Pectoralis major liegende Schulterblatt–Depressor.

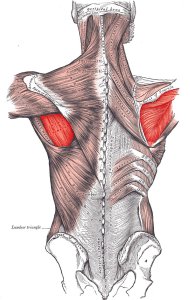

M. latissimus dorsi

Latissimus dorsi: der Latissimus dorsi , der große seitliche Rückenmuskel, besteht meist (pars scapularis kann fehlen) aus 4 Teilen:

- pars vertebralis: entspringt am 7.-12. Brustwirbel

- pars iliaca: entspringt am hinteren Drittel des Beckenkamms und der fascia thoracolumbalis und

- pars costalis: Rippenanteil

- pars scapularis: Schulterblattanteil

Die 4 Teile setzen am hinteren oberen Oberarm an und wirken zusammen bei der lateralen Adduktion und auch frontalen Adduktion des Arms. Weiter ziehen sie die Schulterblätter nach hinten (Retraktion) und unten (Depression), wirken bei der forcierten Ausatmung (z.B. beim Husten) mit und bewirken, je nach Stellung des Arms mehr oder weniger stark eine Endorotation desselben.

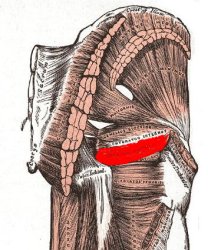

M. iliopsoas

Iliopsoas: Iliopsoas ist die begriffliche Zusammenfassung der beiden im Becken liegenden zur ventralen Hüftmuskulatur gehörigen Muskeln Psoas major (Urpsung: LW1 – LW5 und BW12) und Iliacus (Urpsrung: ventrale Darmbeinschaufel), die beide gemeinsam am Trochanter minor ansetzen und das Hüftgelenk flektieren, wobei sie im Hüftgelenk leicht exorotieren.

Scaleni

Scaleni: die Scaleni (M. scalenus anterior, M. scalenus medius, M. scalenus posterior) sind eine Gruppe von 3 treppenförmig angeordneten Halsmuskeln, die beidseitig innerviert die Einatmung unterstützen und einseitig innerviert die HWS lateralflektieren.

M. gastrocnemius

Gastrocnemius: der Gastrocnemius ist der biartikuläre Wadenmuskel auf der Rückseite des Unterschenkels, Teil des Triceps surae, der den Fuß plantarflektiert und das Kniegelenk beugt.

M. triceps surae

Trizeps surae: der Trizeps surae ist der mit Abstand wichtigste Plantarflexor des Fußgelenks. bestehend aus dem Soleus und dem biartikulären Gastrocnemius. Im Bild rot: der aufgeklappte Gastrocnemius, profunder: der Soleus.

Trizeps surae: der Trizeps surae ist der mit Abstand wichtigste Plantarflexor des Fußgelenks. bestehend aus dem Soleus und dem biartikulären Gastrocnemius. Im Bild rot: der aufgeklappte Gastrocnemius, profunder: der Soleus.

M. levator scapulae

Levator scapulae: der Levator scapulae zieht vom 1.-4. Halswirbel zum oberen inneren Schulterblattrand (kranialer Teil der Margo medialis), hebt das Schulterblatt nach oben (Elevation), schwenkt im Zusammenspiel mit anderen Muskeln den Angulus inferior nach medial, hebt auso die Außenrotation des Schulterblatts auf, außerdem ist er an der Seitneigung und Rotation des Halses beteiligt.

Levator scapulae: der Levator scapulae zieht vom 1.-4. Halswirbel zum oberen inneren Schulterblattrand (kranialer Teil der Margo medialis), hebt das Schulterblatt nach oben (Elevation), schwenkt im Zusammenspiel mit anderen Muskeln den Angulus inferior nach medial, hebt auso die Außenrotation des Schulterblatts auf, außerdem ist er an der Seitneigung und Rotation des Halses beteiligt.

M. rectus capitis lateralis

Rectus capitis lateralis: der nicht zur autochthonen Rückenmuskulatur gehörige Rectus capitis lateralis liegt vor dem ersten Kopfgelenk, dorsolateral des Longus capitis. Er zieht von der Ala atlantis zum Processus jugularis des Os occipitale und unternimmt Flexion und Lateralflexion im Kopfgelenk.

M. obliquus capitis superior

Obliquus capitis superior: der von den Transversalfortsätzen des Atlas zum Occiput (Hinterhauptsbein) ziehende Obliquus capitis superior unternimmt beidseitig innerviert die Reklination, einseitig innerviert eine Lateralflexion des Kopfes.

M. obliquus capitis inferior

Obliquus capitis inferior: der vom Dornfortsatz des Axis zum Processus transversus des Atlas ziehende Obliquus capitis inferior unternimmt eine ipsilaterale Rotation des Kopfes.

Allochthone Muskulatur

Allochthone Muskulatur: die allochthone Rückenmuskulatur ist die eingewanderte Extremitätenmuskulatur, also alle andere als die autochthone Rückenmuskulatur, die entwicklungsgeschichtlich eigentliche Wirbelsäulen-bewegende Muskulatur.

M. rectus capitis posterior minor

Rectus capitis posterior minor: der Rectus capitis posterior minor zieht vom Tuberculum posterior des Atlas zur Linea nuchae inferior des Os occipitale. Einseitig innerviert unternimmt er eine Lateralflexion und Rotation, beidseitig eine Reklination des Kopfes.

Rectus capitis posterior minor: der Rectus capitis posterior minor zieht vom Tuberculum posterior des Atlas zur Linea nuchae inferior des Os occipitale. Einseitig innerviert unternimmt er eine Lateralflexion und Rotation, beidseitig eine Reklination des Kopfes.

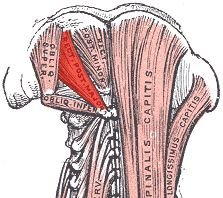

M. rectus capitis posterior major

Rectus capitis posterior major: der Rectus capitis posterior major zieht vom Processus spinosus des Axis zur Linea nuchae inferior des Os occipitale. Einseitig innerviert unternimmt er eine Rotation, beidseitig eine Reklination des Kopfes.

Rectus capitis posterior major: der Rectus capitis posterior major zieht vom Processus spinosus des Axis zur Linea nuchae inferior des Os occipitale. Einseitig innerviert unternimmt er eine Rotation, beidseitig eine Reklination des Kopfes.

M. semispinalis

Semispinalis: der Semispinalis gehört zur oberflächlichen Schicht des transversospinalen Systems, zieht also zwischen Dornfortsätzen und Transversalfortsätzen. Entsprechend dem Abschnitt der WS als Semispinalis thoracis, Semispinalis cervicis, Semispinalis capitis.

Er zieht von den Quer- und Zitzenfortsätze der Brust- und Halswirbel zu den Dornfortsätzen der Wirbel und dem Hinterhauptsbein.

Bei beidseitiger Innervation unternimmt er eine Extension der WS, bei einseitiger eine ipsilaterale Lateralflexion der WS oder Beseitigung einer kontralateralen Lateralflexion.

M. rectus capitis anterior

Rectus capitis anterior: Der Rectus capitis anterior liegt vor dem ersten Kopfgelenk, dorsolateral des Longus capitis. Er gehört nicht zur autochthonen Muskulatur. Einseitig innerviert unternimmt er eine Lateralflexion der HWS, beidseitig eine Flexion der HWS, Extension und Lateralflexion im Kopfgelenk.

Rectus capitis anterior: Der Rectus capitis anterior liegt vor dem ersten Kopfgelenk, dorsolateral des Longus capitis. Er gehört nicht zur autochthonen Muskulatur. Einseitig innerviert unternimmt er eine Lateralflexion der HWS, beidseitig eine Flexion der HWS, Extension und Lateralflexion im Kopfgelenk.

Mm. multifidi

Multifidi: vom Kreuzbein bis zum 2. Halswirbel vorhandene kurze, über 3 Wirbelsäulensegmente verlaufende autochthone Rückenmuskeln. Die Multifidi teilen sich in vier Gruppen mit teils unterschiedlichem Ursprung: Multifidi sacrales, Multifidi lumbales, Multifidi thoracici, Multifidi cervicis. Sie ziehen von Transversalfortsätzen zu Dornfortsätzen.

Beidseitig innerviert unternehmen sie eine Extension, einseitig innerviert eine Lateralflexion der WS.

Mm. rotatores

Rotatores: je nach Abschnitt der WS lassen sich die Rotatores in drei Gruppen gliedern: thoracis, lumborum, cervicis. Die Rotatores breves sind die kürzeren, die ein Segment überspannen, die Rotatores longi die längeren, die zwei Segmente überspannen. Sie ziehen je nach Lage zu den Dornfortsätzen weiter kranial gelegener Wirbel von ihren

Rotatores: je nach Abschnitt der WS lassen sich die Rotatores in drei Gruppen gliedern: thoracis, lumborum, cervicis. Die Rotatores breves sind die kürzeren, die ein Segment überspannen, die Rotatores longi die längeren, die zwei Segmente überspannen. Sie ziehen je nach Lage zu den Dornfortsätzen weiter kranial gelegener Wirbel von ihren

Ursprüngen:

– thoracis: Processus transversus eines Wirbels.

– cervicis: Processus articularis.

– lumborum: Processus mamillaris

Ansatz: Processus spinosus des kranial gelegenen Wirbels

Antagonisten:

Bewegung: Beidseitig innerviert: Extension der WS; einseitig innerviert: Rotation der WS

Mm. rotatores longi

Rotatores longus: je nach Abschnitt der WS lassen sich die Rotatores in drei Gruppen gliedern: thoracis, lumborum, cervicis. Die Rotatores breves sind die kürzeren, die ein Segment überspannen, die Rotatores longi die längeren, die zwei Segmente überspannen. Sie ziehen je nach Lage zu den Dornfortsätzen weiter kranial gelegener Wirbel von ihren Ansätzen:

Rotatores longus: je nach Abschnitt der WS lassen sich die Rotatores in drei Gruppen gliedern: thoracis, lumborum, cervicis. Die Rotatores breves sind die kürzeren, die ein Segment überspannen, die Rotatores longi die längeren, die zwei Segmente überspannen. Sie ziehen je nach Lage zu den Dornfortsätzen weiter kranial gelegener Wirbel von ihren Ansätzen:

– thoracis: Processus transversus eines Wirbels

– cervicis: Processus articularis.

– lumborum: Processus mamillaris

Mm. rotatores breves

Rotatores breves: je nach Abschnitt der WS lassen sich die Rotatores in drei Gruppen gliedern: thoracis, lumborum, cervicis. Die Rotatores breves sind die kürzeren, die ein Segment überspannen, die Rotatores longi die längeren, die zwei Segmente überspannen. Sie ziehen je nach Lage zu den Dornfortsätzen weiter kranial gelegener Wirbel von ihren Ansätzen:

Rotatores breves: je nach Abschnitt der WS lassen sich die Rotatores in drei Gruppen gliedern: thoracis, lumborum, cervicis. Die Rotatores breves sind die kürzeren, die ein Segment überspannen, die Rotatores longi die längeren, die zwei Segmente überspannen. Sie ziehen je nach Lage zu den Dornfortsätzen weiter kranial gelegener Wirbel von ihren Ansätzen:

– thoracis: Processus transversus eines Wirbels

– cervicis: Processus articularis.

– lumborum: Processus mamillaris

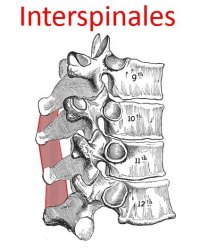

M. Interspinalis

Interspinalis: Die Interspinales sind Zwischen-Dornfortsatz-Muskeln beidseitig des Ligamentum interspinale; sie gehören mit dem M. spinalis zum Interspinalen System bzw. medialen Trakt des Erector spinae und werden je nach Abschnitt der WS unterteilt in Interspinales cervicis, Interspinales thoracis, Interspinales lumborum.

Interspinalis: Die Interspinales sind Zwischen-Dornfortsatz-Muskeln beidseitig des Ligamentum interspinale; sie gehören mit dem M. spinalis zum Interspinalen System bzw. medialen Trakt des Erector spinae und werden je nach Abschnitt der WS unterteilt in Interspinales cervicis, Interspinales thoracis, Interspinales lumborum.