yogabuch / gelenke / fußgelenk

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bild: Ansichten des Fußes (4 Linkmaps)

- 2 Das Fußgelenk

- 3 Die Bewegungen und die ausführenden Muskeln

- 4 Schleimbeutel (Bursa)

- 4.1 Bursen der OSG-Region

- 4.2 Bursen des Fußes

- 4.2.1 Bursae intermetatarsophalangeae

- 4.2.2 Bursa interossei

- 4.2.3 Bursa lumbricalis

- 4.2.4 Bursa sinus tarsi

- 4.2.5 Bursa subcalcanea

- 4.2.6 Bursa subcutanea basis ossis metatarsalis 5 dorsalis

- 4.2.7 Bursa subcutanea basis ossis metatarsalis 5 plantaris

- 4.2.8 Bursa subcutanea capitis ossis metatarsalis 1 dorsalis

- 4.2.9 Bursa subcutanea capitis ossis metatarsalis 5 dorsalis

- 4.2.10 Bursa subcutanea capitis phalangis

- 4.2.11 Bursa subcutanea capitis tali medialis

- 4.2.12 Bursa subcutanea capitis tali lateralis

- 4.2.13 Bursa subcutanea ossis cuneiformis medialis

- 4.2.14 Bursa subcutanea plantaris capitis ossis metatarsalis 5

- 4.2.15 Bursa subcutanea tuberis ossis navicularis

- 4.2.16 Bursa subcutanea tuberositas ossis metatarsalis 5

- 4.2.17 Bursa subtendinea extensoris hallucis longus

- 4.2.18 Bursa subtendinea fibularis brevis

- 4.2.19 Bursa subtendinea tibialis anterioris

- 4.2.20 Bursa subtendinea tibialis posterioris

- 4.2.21 Bursa synovialis subretinacularis

- 4.2.22 Bursa tendinea extensoris hallucis longus

- 4.2.23 Bursa tendinis fibularis tertius

- 5 Bänder, Übersicht

- 5.1 alphabetisch sortiert

- 5.2 nach Lage sortiert

- 5.3 distale tibiofibulare Syndesmose

- 5.4 dorsale Bänder, die Tibia und Fibula mit dem Tarsus verbinden

- 5.5 dorsale Bänder, die den Talus mit dem Rest des Tarsus verbinden

- 5.6 weitere tarsale Bänder

- 5.7 weitere dorsale Bänder

- 5.8 plantare Bänder, allgemein

- 5.9 plantare Bänder des Tarsus

- 5.10 Bänder zwischen den Metacarpalia

- 6 Die Bänder im einzelnen

- 6.1 Lig. bifurcatum (Chopart-Band, bifurcate ligament)

- 6.2 Lig. calcaneocuboideum plantare (Ligamentum plantare breve)

- 6.3 Ligg. calcaneocuboidea

- 6.4 Lig. calcaneocuboideum

- 6.5 Lig. calcaneocuboideum dorsale

- 6.6 Lig. calcaneocuboideum mediale

- 6.7 Lig. calcaneocuboideum plantare

- 6.8 Lig. calcaneofibulare (CFL)

- 6.9 Lig. calcaneonaviculare

- 6.10 Lig. calcaneonaviculare dorsale

- 6.11 Lig. calcaneonaviculare plantare (SL, Spring Ligament, Pfannenband)

- 6.12 Lig. calcaneonaviculare inferius (ICNL)

- 6.13 Lig. calcaneonaviculare superius (SMCNL, superiomedial calcaneo-navicular ligament)

- 6.14 Lig. collaterale laterale („Außenband“ oder „Außenbandkmomplex“)

- 6.15 Lig. collaterale mediale

- 6.16 Lig. cuboideonaviculare dorsale

- 6.17 Lig. cuboideonaviculare plantare

- 6.18 Ligg. cuneocuboideae

- 6.19 Ligg. cuneometatarsalia interossea

- 6.20 Ligg. cuneonavicularia dorsalia

- 6.21 Ligg. cuneonavicularia plantaria

- 6.22 Lig. deltoideum (Lig. collaterale mediale, mediales Seitenband/Kollateralband)

- 6.23 Lig. fibulotalare anterius (ATFL)

- 6.24 Lig. fibulotalare posterius

- 6.25 Ligg. intercuneiformia dorsalia

- 6.26 Ligg. intercuneiformia interossea

- 6.27 Ligg. intercuneiformia plantaria

- 6.28 Lig. laciniatum

- 6.29 Lig. lisfranc

- 6.30 Lig. malleoli lateralis anterius

- 6.31 Lig. malleoli lateralis posterius

- 6.32 Ligg. metatarsalia dorsalia

- 6.33 Ligg. metatarsalia interossea dorsalia

- 6.34 Ligg. metatarsalia interossea plantaria

- 6.35 Ligg. metatarsalia plantaria

- 6.36 Lig. metatarsale transversum profundum

- 6.37 Lig. metatarsale transversum superficiale

- 6.38 Ligg. naviculocuneiforme dorsalia / plantaria

- 6.39 Lig. plantare longum

- 6.40 Lig. talocalcaneum anterius

- 6.41 Lig. talocalcaneum interosseum

- 6.42 Lig. talocalcaneum laterale

- 6.43 Lig. talocalcaneum mediale

- 6.44 Lig. talocalcaneum posterius

- 6.45 Lig. talofibulare anterius

- 6.46 Lig. talofibulare posterius

- 6.47 Lig. talometatarsale plantare

- 6.48 Lig. talonaviculare (auch: talonaviculare dorsale)

- 6.49 Lig. talonaviculare dorsale

- 6.50 Lig. talotibiale anterius

- 6.51 Lig. talotibiale posterius

- 6.52 Ligg. tarsi dorsalia

- 6.53 Ligg. tarsi interossea

- 6.54 Ligg. tarsi plantaria

- 6.55 Ligg. tarsometatarsalia dorsalia

- 6.56 Ligg. tarsometatarsalia plantaria

- 6.57 Lig. tibiocalcaneare (TCL)

- 6.58 Lig. tibiocalcaneonaviculare (TCNL)

- 6.59 Ligg. tibiofibularia (tibiofibulare Syndsmose)

- 6.60 Lig. tibiofibulare anterius (inferius) (vorderes Syndesmoseband, AITFL)

- 6.61 Lig. tibiofibulare interosseum

- 6.62 Lig. tibiofibulare posterius (hinteres Syndesmoseband)

- 6.63 Lig. tibiofibulare transversum (Teil des Syndesmosebandes)

- 6.64 Lig. tibionaviculare (TNL)

- 6.65 Tibiospring (TSL)

- 6.66 Lig. tibiotalare anterius (ATTL)

- 6.67 Lig. tibiotalare posterius (PTTL)

- 6.68 Lig. tibiotalare posterius superficialis (STTL)

- 6.69 Retinaculi

- 7 Retinaculum flexorum

- 8 Spring Ligament (SL)

- 9 Pathologie

- 10 Tests

- 10.1 Tests des Fußgelenks

- 10.1.1 Rückfußvalgus:

- 10.1.2 Spreizfuß

- 10.1.3 Morton-Neuralgie

- 10.1.4 Hallux rigidus

- 10.1.5 Zehengrundgelenke (Schädigung)

- 10.1.6 Knickfuß / Tibialis posterior-Insuffizienz:

- 10.1.7 kleinkindlicher Sichelfuß

- 10.1.8 Außenbänder

- 10.1.9 Achillessehne

- 10.1.10 Syndesmosis tibiofibularis

- 10.1.11 Impingement

- 10.1.12 Tarsaltunnelsyndrom

- 10.1.13 Plantarfasziitis

- 10.1.14 Hyperpronation

- 10.1.15 Torsion des Fußes

- 10.1.16 Kalkaneus-Streßfraktur

- 10.1.17 Schienbeinkantensyndrom

- 10.2 Tests der Bewegungsrichtungen

- 10.3 Tests der überziehenden Muskulatur

- 10.1 Tests des Fußgelenks

- 11 Bilder

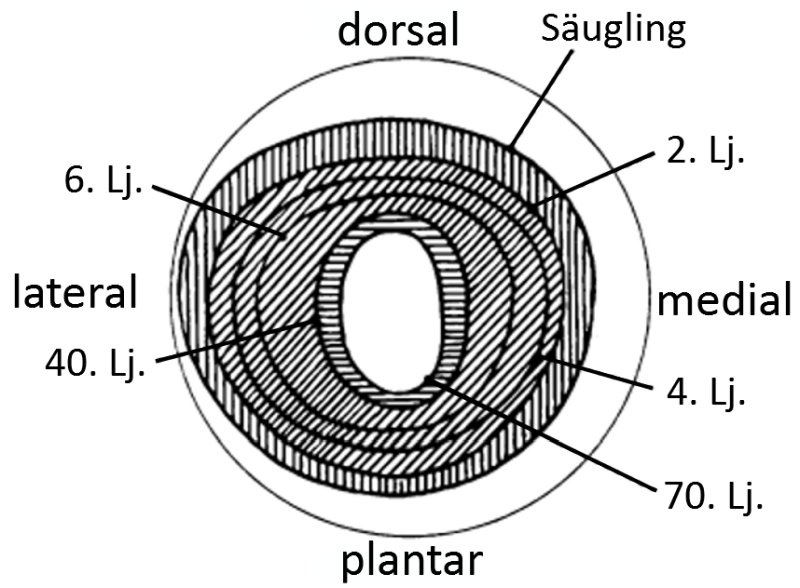

- 11.1 Zunahme der Beweglichkeitseinschränkung mit dem Alter

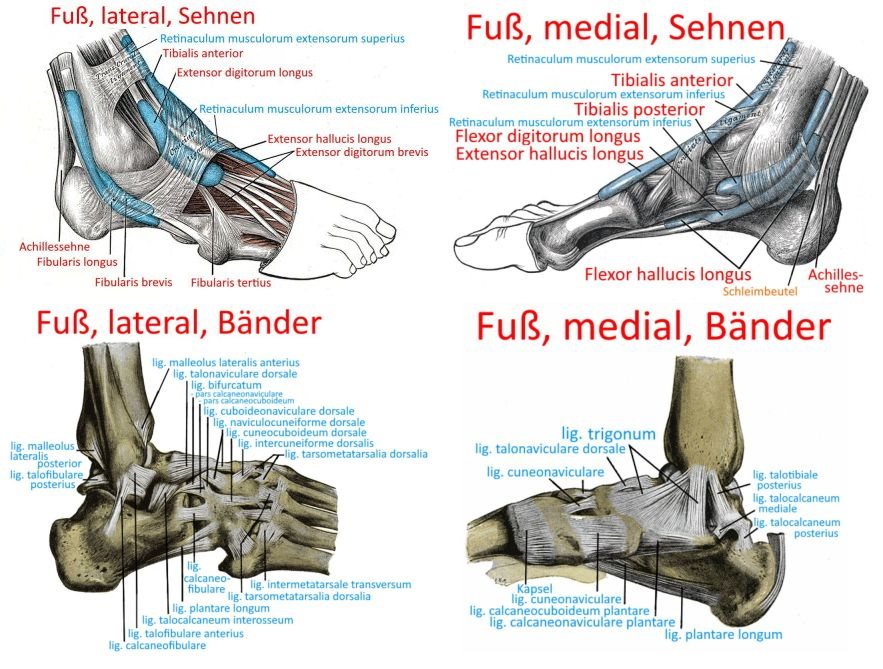

- 11.2 Bänder von lateral (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 11.3 Bänder von plantar (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 11.4 Fußknochen von plantar (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 11.5 Fußknochen von dorsal (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 11.6 Bänder von lateral (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 11.7 Bänder von medial (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 11.8 Bänder von dorsal (Bild verlinkt zu Linkmap)

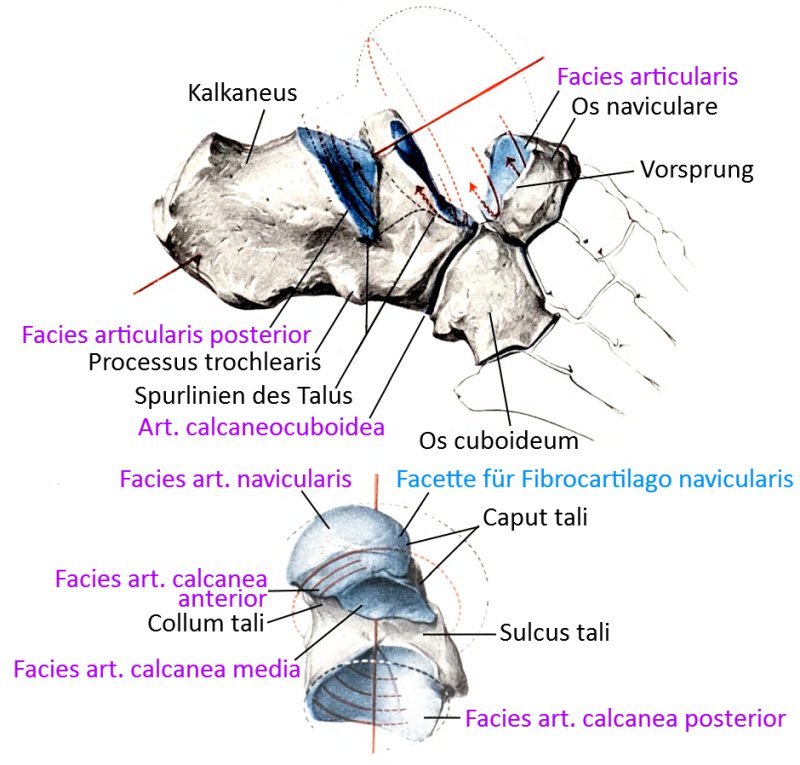

- 11.9 Das Talotarsalgelenk

- 11.10 Binnenbänder der Fußwurzel (Bild verlinkt zu Linkmap)

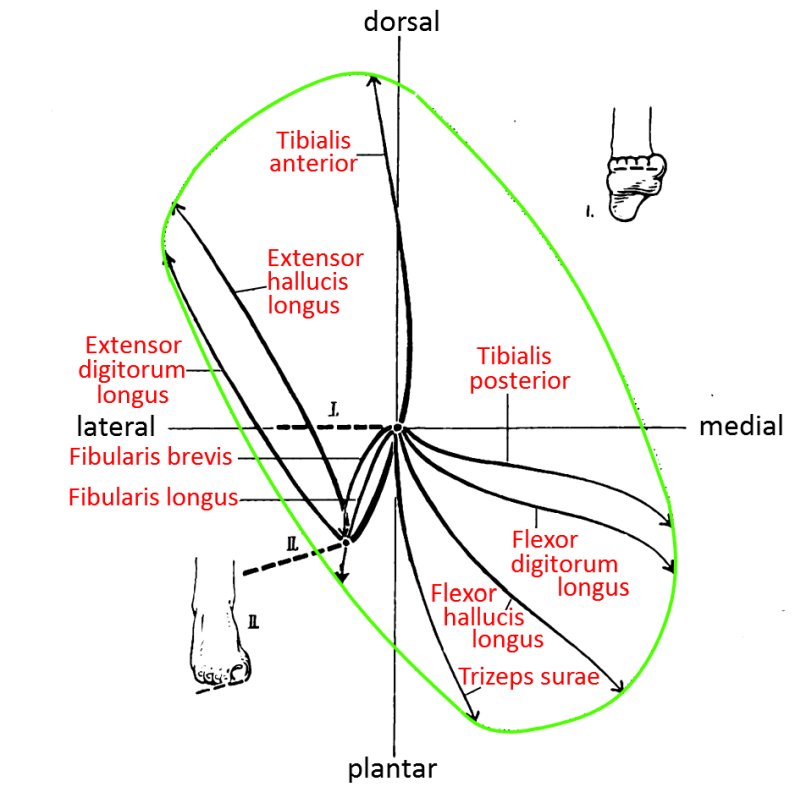

- 11.11 Richtungen der im Fußgelenk bewegenden Muskeln (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 11.12 Der Abrollweg des Fußes

Bild: Ansichten des Fußes (4 Linkmaps)

(siehe auch untenstehende Bilder)

Das Fußgelenk

Der Fuß ist eine Ansammlung von vielen Knochen mit unterschiedlichen Relativbeweglichkeiten, aus denen in Summe die bekannten Bewegungen entstehen. Die Hand ist im Gegensatz wesentlich „zweidimensionaler“. Der Unterschied entsteht dadurch, daß Talus und Calcaneus übereinander angeordnet sind und ihre Gelenke untereinander und zu den Nachbarknochen verschiedene Bewegungen erlauben.

Fußknochen

Die Fußknochen unterteilen sich, wie auch die Handknochen, in zwei Reihen Fußwurzelknochen (Tarsus), Mittelfußknochen (Metatarsalia) und Knochen der Phalangen (Glieder) der Digiti (Zehen).

Das Fußgelenk

„Das Fußgelenk“ im allgemeinen Sprachgebrauch ist „das“ Gelenk, in dem der Fuß relativ zum Unterschenkel bewegt wird. Es handelt sich in Wirklichkeit um zwei bzw. drei Gelenke:

- oberes Sprunggelenk (oberes Sprunggelenk, OSG, Talocruralgelenk, Art talocruralis):

proximal: Tibia (mit Malleolus medialis, „Innenknöchel“), Fibula (mit Malleolus lateralis, „Außenknöchel“)

distal: Talus (mit Trochlea tali „Sprungbeinrolle“).

Das OSG ist funktionell kein exaktes Scharniergelenk, nicht zuletzt darurch, daß die Sprungbeinrolle hinten schmaler ist als vorn, was in geringem Grade weitere Beweggungsdimensionen erlaubt. - unteres vorderes Sprunggelenk (Art. talocalcaneonavicularis, Chopart-Gelenk),

dorsal-proximal: Talus und Kalkaneus

ventral-distal: Kahnbein und Würfelbein. Das Chopart-Gelenk besteht aus Talonaviculargelenk (TN, ein Kugelgelenk, das Inversion/Eversion erlaubt) und Kalkaneokuboidgelenk (CC, ein modifiziertes Sattelgelenk, das ein wenig Flexion/Extension und ein wenig Vorfußrotation erlaubt). - unteres hinteres (talocalcanales) Sprunggelenk (Subtalargelenk, Art. talocalcanearis), ein Zapfelgelenk zwischen Talus und Kalkaneus

Der Sprachgebrauch ist nicht einheitlich, oft wird nur das OSG oder das OSG zusammen mit dem hUSG/Subtalargelenk als „Fußgelenk“ brzeichnet. Die Bewegungen sind:

die Bewegungen des OSG, also Strecken (Plantarflexion) und Beugen des Fußes/Fußgelenks (Dorsalflexion), sowie

die Bewegungen des Subtalargelenks, also Supination und Pronation, also das Seitwärtskippen etwa um seine Längsachse. Die Supination ist untrennbar mit einer Adduktion des Fußes verbunden, genauso wie die Pronation mit einer Abduktion.

Die Bewegungen im einzelnen:

- OSG: Dorsalflexion bis ca. 20°, Plantarflexion bis ca. 30°. Der allgemeine nichtanatomische Sprachgebrauch unterscheidet sich vom anatomischen: Während der Laie als Strecken des Fußes die Bewegung des Vorfußes und Mittelfußes weg vom Knie betrachtet, das der intuitiven Anschauung entspricht, da der größte Teil des Fußes vom Körper weg gestreckt wird und der Unterschenkel-Fuß-Komplex dadurch länger und gestreckter wird, ist dies in der anatomischen Terminologie – kontraintuitiv – das Beugen des Fußes, genauso wird aus dem laienhaften Beugen des Fußes mit dem Heranziehen des Vorfußes an den ventralen Unterschenkel in anatomischer Terminologie das Strecken des Fußes. Als Gedankenstütze und Erklärung für den Laien mag helfen, daß er sich das Wegstrecken des dorsalen Calcaneus als Strecken des Fußes erklärt und einprägt. Wegen der Kontraintuitivität der anatomischen Terminologie in diesem Fall wird im Yogabuch ausschließlich die eindeutige und suggestive lateinische Terminologie verwendet: Plantarflexion ist die Bewegung des Vorfußes und Mittelfußes in Richtung seiner Sohle oder dorthin, wohin die Sohle zeigt, und Dorsalflexion die Bewegung des Vorfußes und Mittelfußes ih die Richtung, in die der Fußrücken zeigt, also zum ventralen Unterschenkel. Daneben finden im OSG in nur sehr geringem Maße Bewegungen der anderen beiden Bewegungsdimensionen Abduktion/Adduktion (bzw. Rotation in der Transversalebene) und Pronation/Supination statt. Abduktion/Adduktion sind bei dorsalflektiertem Fuß kaum mehr möglich, der Bewegungsraum nimmt in Richtung Plantarflexion zu und bei weiter Plantarflexion unter anderem wegen des Einflusses der supinierenden Fußheber Tibialis anterior und Extensor hallucis longus wieder ab.

- hUSG (Subtalargelenk): Supination bis ca. 50° inkl. merklicher Adduktion, Pronation bis ca. 30° inkl. merklicher Abduktion, Unter Inversion verstehen die meisten Autoren Supination + Plantarflexion + Adduktion, unter Eversion Pronation + Dorsalflexion + Abduktion. Leider wird diese Terminologie nicht konsistent verwendet, fpr einige Autoren zählen die Bewegungen im OSG (Dorsalflexion und Plantarflexion) nicht zu Inversion bzw. Eversion.

- vUSG (Chopart-Gelenk): Supination, Pronation, dazu ein wenig Flexion und Extension des Fußes als Veränderungen des Längsgewölbes. Bei jeder Belastung des Fußes findet eine Extension im Fuß selbst (nicht im OSG) statt, nach Entlastung flektiert er wieder.

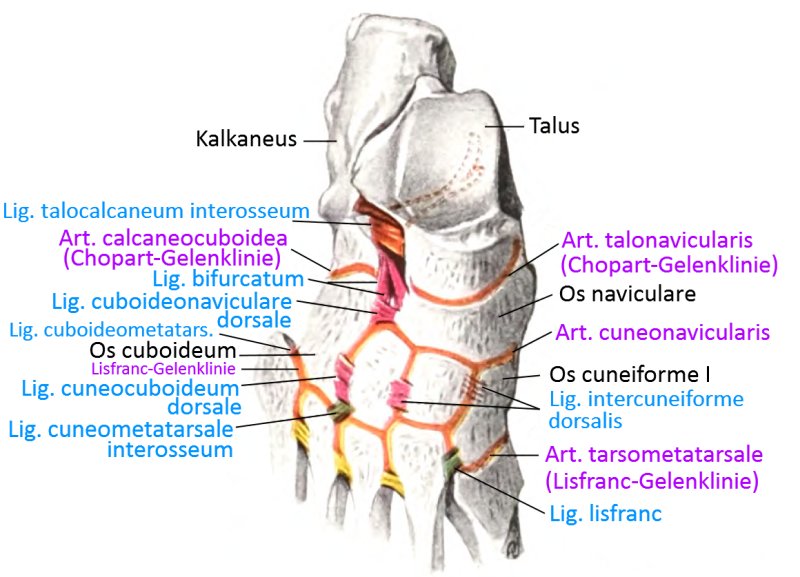

Das Lisfranc-Gelenk bietet weitere Flexion und Extension. Das folgende Bild zeigt die Lisfranc-Gelenklinie vor den Mittelfußknochen in rot und in grün die Chopart-Gelenklinie vor dem Calcaneus.

Die Gelenke im einzelnen

Oberes Sprunggelenk

Als oberes Sprunggelenk OSG wird das Talocruralgelenk (auch: Tibiotalargelenk) bezeichnet, bestehend aus der distalen Tibia, dem Malleolus medialis der Tibia, dem Malleolus lateralis der Fibula und der Trochlea des Talus. Die Stabilität erhält das Gelenk durch verschiedene Bänder:

- das Lig. deltoideum als mediales Kollateralband

- das laterale Kollateralband (Lig. fibulotalare anterius, Lig. fibulocalcaneale und Lig. fibulotalare posterior)

- das anteriore inferiore Tibiofibularband

- das posteriore Tibiofibularband

- das transversale Tibiofibularband Lig. tibiofibulare transversum

- das Interosseus-Band

Das Lig. deltoideum schränkt vor allem die talare Abduktion stark ein. Das tibiocalcaneare Band, das stärkste oberflächliche Band, wirkt ausschließlich einschränkend auf die Abduktion des Talus, seine tieferen Anteile schränken die Exorotation ein. Die Dorsalflexion im OSG wird hauptsächlich durch das Lig. fibulotalare posterior begrenzt. Die Plantarflexion wird durch das Lig. fibulotalare anterius kaum begrenzt, da sein Ursprung nicht oberhalb des Drehzentrums liegt. Die Bewegungsgrenze ist hier weich-elastisch (muskulär) oder hart-elastisch (knöchern).

Hinteres unteres Sprunggelenk (Subtalargelenk)

Als hinteres USG oder auch subtalares, talocalcaneares Gelenk, ST, wird das Gelenk zwischen Talus und Kalkaneus bezeichnet, welches drei Gelenkflächen hat: die posteriore, mediale und anteriore Gelenkfläche. Die posteriore Gelenkfläche ist die größte der drei. Medial zwischen den drei Gelenkflächen befindet sich der Tarsaltunnel oder Tarsalkanal. Das USG wird von intrinsischen und extrinsischen Bändern gesichert, die intrinsischen sind das interossärere talocalcaneare Band ITCL und das zweiköpfige cervicale Band. Beide können von einer Verstauchung oder Arthritis betroffen werden, was zur Instabilität des Gelenks führen kann. Zu den extrinsischen Bändern zählen das Ligamentum fibulocalcaneare LFC, das laterale talocalcaneare Band, das tibiocalcaneare Band, das mediale talocalcaneare Band und das posteriore talocalcaneare Band.

Als vorderes USG wird in der Regel das Talocalcaneonaviculargelenk bezeichnet, bestehend aus

Calcaneocuboidalgelenk (Art. calcaneocuboidea, CC) und Talonavikulargelenk (Art. talonaviculare, TN). Zusammen mit dem Calcaneo-Cuneiform-Gelenk (Art. calcaneocuboidea) bildet es das Chopart-Gelenk (auch: Chopart-Linie, Tarsometatarsalgelenk, TMT), das quer verlaufende Gelenk proximal/ventral von Kalkaneus und Talus proximal hin zu Kahnbein und Würfelbein distal.

Dieses Gelenk besteht aus drei Teilgelenken:

Wichtige Bänder des Chopart-Gelenks sind:

- das plantare calcaneonaviculare Band auch „Spring ligament“ genannt: Lig. calcaneonaviculare plantare

- das calcaneonaviculare Band: Lig. calcaneonaviculare dorsale

- das dorsale talonaviculare Band: Lig. talonaviculare (dorsale)

- das dorsale calcaneocuboide Band: Lig. calcaneocuboideum dorsale

- das plantare calcaneocuboide Band: Lig. calcaneocuboideum plantare

Die weiteren Gelenke

Interphalangealgelenke

Das Zehengrundgelenk ist das zweidimensional bewegliche Gelenk, in dem Mittelfussknochen und Zehen artikulieren. Weiteres siehe auf einer eigenen Seite.

Die in den Zehen liegenden Gelenken zwischen den verschiedenen Phalangen heißen Interphalangealgelenke. Weiteres siehe auf einer eigenen Seite.

Lisfranc-Gelenklinie/Tarsometatarsalgelenk (Chopart-Gelenk, TMT)

Das weiter distal/ventral liegende Gelenk zwischen dorsal den Keilbeinen und dem etwas längeren Würfelbein und ventral der Basis der 5 Metatarsalia wird als Lisfranc-Gelenk oder tarsometatarsales Gelenk (TMT) bezeichnet. Das mittlere Keilbein ist mit dem zweiten und längsten Mittelfußknochen mit dem stabilen sogenannten Lisfranc-Band verbunden, welches in 20% der Fälle zwei Stränge besitzt. Die Basis der ersten beiden Mittelfußknochen ist nicht durch ein Band verbunden, was eine relative Schwäche bedeutet. Die Plantaraponeurose oder Plantarfaszie ist ein starkes fibröses Gewebe, welches man in drei Komponenten unterteilen kann: zentral, medial und lateral. Sie geht vom Tuber calcanei hin zu den Köpfen der Mittelfußknochen und Plantarflächen der Zehen. Das TMT erlaubt ein wenig Flexion/Extension.

Metatarsophalangealgelenk (MTP, Zehengrundgelenk)

Ebenfalls nicht mehr zu den Sprunggelenken gehört das Metatarsophalangealgelenk, Zehengrundgelenk oder MTP-Gelenk.

Das Zehengrundgelenk ist das Gelenk, in dem Mittelfussknochen und Zehen artikulieren. Weiteres siehe auf einer eigenen Seite.

Im Falle des Hallux liegen zwei Sesambeine unter dem Metatarsalköpfchen (distales Ende des Knochens). Sie sind in die beiden Sehnen des Flexor hallucis brevis integriert. Das erste MTP-Gelenk, also das des Hallux, wird plantar von medialen und lateralen fächerförmigen Kollateralbändern stabilisiert, die sesamoidal wirken. Das MTP erlaubt ausgeprägte Flexion/Extension und ein wenig Abduktion/Adduktion zum Spreizen der Zehen. Bei der Abrollbewegung gegen Ende der Standbeinphase findet eine deutliche Extension statt, die Beweglichkeit in diese Richtung sollte mindestens 35° betragen für einen physiologischen Gangzyklus auch bei schnelleren Schritten. Diesbezüglich unterscheidet sich das MTP vom MCP, in dem nur ein geringes Überschreiten der 0°-Grad-Position physiologisch ist,

alles weitere würde als Überstreckung bezeichnet.

Bewegungen des Fußes in sich

Abgesehen von den Bewegungen des Fußes im OSG und hinteren USG (siehe unten) finden insbesondere in der Chopart-Gelenklinie und der Lisfranc-Gelenklinie vor allem Flexions- und Extensionsbewegungen statt, aber auch Torsionen, damit sich der Fuß an den Untergrund anpassen kann. Dies ist insbesondere bei leichterem Schuhwerk oder Barfußgehen auf unebenem Untergrund notwendig. Schweres, festes Schuhwerk wie Bergschuhe verhindert die meisten Bewegungen des Fußes in sich und erlaubt hauptsächlich noch einen gewissen Grad an Plantarflexion/Dorsalflexion im OSG. Pronation und Supination im Subtalargelenk finden dann kaum noch statt. Bewegungen des Fußes im Sinne der Flexion/Extension in Chopart– oder Lisfranc-Linie oder Torsion des Fußes (ebenfalls in diesen beiden Linien) finden in schwerem Schuhwerk praktisch nicht statt.

Die Extensions- und Flexionsbewegungen in den beiden Gelenklinien Chopart und Lisfranc sind ein wichtiger Teil der natürlichen Kinetik des Fußes, der belastet (als Standfuß) im Längsgewölbe nachgibt. Unbelastet stellt es sich unter dem Zug verschiedener Muskeln sowie der Spannung der Plantarfasize und des Lig. plantare longum wieder her. Hier liegt also eine doppelte Zuggurtung vor: eine aktive durch die Muskulatur und eine passive durch die Bänder bzw. Plantarfasize . Die Torsion des belasteten Fußes findet bei Anpassung an unebenen Untergrund statt, nach Entlastung stellt der Fuß sich wieder zurück. Bei Rüßfußvalgus oder Rückfußvarus stellt sich ebenfalls unter Last eine Torsion ein, die sich entlastet rückstellt. Einige Fußdeformitäten hingegen sind durch kontrakte Torsionen gekennzeichnet, diese entziehen sich in der Regel konservativer Therapie.

Achillessehne

Die Achillessehne ist die Ansatzsehne des vor allem plantarflektierenden, nachrangig auch supinierenden Trizeps surae aus Gastrocnemius und Soleus. Sie inseriert am Tuber calcanei. Der Plantaris strahlt in die Achillessehne ein und setzt direkt am Tuber calcanei an. Eine genauere Beschribung der Anatomie und der Eigenschaften der Achillessehne findet sich bei der Achillodynie.

Die Bewegungen und die ausführenden Muskeln

Bewegungen im OSG (Art. talocruralis)

Dorsalflexion: M. tibialis anterior, M. extensor digitorum longus, M. extensor hallucis longus, Fibularis tertius

Plantarflexion: M. triceps surae, M. fibularis (peronaeus) longus, M. fibularis (peronaeus) brevis, Flexor digitorum longus,

M. tibialis posterior, Plantaris, M. flexor hallucis longus

Bewegungen im hUSG (Subtalargelenk)

Pronation: M. fibularis (peronaeus) longus, M. fibularis (peronaeus) brevis, M. fibularis (peronaeus) tertius, M. extensor digitorum longus

Supination: M. triceps surae, M. tibialis anterior, M. tibialis posterior,

Flexor digitorum longus, M. flexor hallucis longus, M. tibialis posterior

Schleimbeutel (Bursa)

Bursen der OSG-Region

Bursa subcutanea calcanea (Bursa praeachillaea)

Die Bursa subcutanea calcanea ist ein lateral am Calcaneus liegender Schleimbeutel zwischen Achillessehne und Haut und größer als die Bursa tenidis calcanei.

Bilder: (noch ohne)

Bursa subcutanea malleoli fibularis

Subkutane Bursa über dem Malleolus lateralis

Bursa subcutanea malleoli tibialis

Subkutane Bursa über dem Malleolis medialis

Bursa subtendinea tendinis calcanei (Bursa subachillea, Bursa tendinis calcanei)

Die Bursa tendinis calcanei liegt zwischen der Achillessehne und der proximalen Fläche des Tuber calcanei des Calcaneus. Bei jeder Dorsalflexion des Fußgelenks entsteht ein Druckanstieg in dieser mit ca. 1 – 1,5 ml Synovia gefüllten Bursa. Fußfehlstellungen und Reizungen der Achillessehne begünstigen die Entwicklung einer Bursitis

Bilder: (noch ohne)

Bursa subtendinea tibialis anterioris

Die Bursa subtendinea tibialis anterioris liegt zwischen der Sehnenscheide des Tibialis anterior, der medialen Fläche des medialen Keilbeins und dem ersten Mittelfußknochen. Sie kommuniziert mit dem angrenzenden medialen Tarsometatarsalgelenk.

Bilder: (noch ohne)

Bursen des Fußes

Bursae intermetatarsophalangeae

Dorsal zwischen den Metatarsalköpfchen und den Basen der Grundphalangen gelegene Bursen, die etwa ab dem 15. Lj zuweilen mit anderen regionären Bursen kommunizieren.

Bursa interossei

Subtendinöse Bursen zwischen den Ansatzsehnen der Interossei und den Gelenkkapseln. Diese kommunizieren gelegentlich miteinander.

Bursa lumbricalis

Bursen, die scheidenförmig die Lumbricales umgeben und zuweilen von akzessorischen Bursen umgeben sind.

Bursa sinus tarsi

Inkonstante, aber meist vorhandene subtendinöse Bursa zwischen der Schlinge der Ansatzsehnen des Extensor digitorum longus und dem Collum tali.

Bursa subcalcanea

Subkutane Bursa über der plantaren Fläche des Calcaneus

Bursa subcutanea basis ossis metatarsalis 5 dorsalis

Inkonstante subkutane Bursa dorsal über der Basis des Os metatarsale 5.

Bursa subcutanea basis ossis metatarsalis 5 plantaris

Inkonstante subkutane Bursa plantar unter der Basis des Os metatarsale 5.

Bursa subcutanea capitis ossis metatarsalis 1 dorsalis

Inkonstante subkutane Bursa dorsal über dem Caput des Os metatarsale 1. Diese Bursa kommt gehäuft bei Vorliegen eines Hallux valgus vor.

Bursa subcutanea capitis ossis metatarsalis 5 dorsalis

Inkonstante subkutane Bursa dorsal über dem Caput des Os metatarsale 5.

Bursa subcutanea capitis phalangis

Subkutane dorsale Bursen über den Interphalangealgelenken der Zehen 2-4, die zuweilen mit der Gelenkhöhle kommunizieren.

Bursa subcutanea capitis tali medialis

Subkutane mediale Bursa über dem Caput tali, die vor allem bei Vorliegen eines Pes planus (Plattfuß) anzutreffen ist.

Bursa subcutanea capitis tali lateralis

Inkonstante subkutane laterale Bursa über dem Caput tali, die vor allem bei Vorliegen eines Pes varus (Kippfuß, oft Teil des Klumpfußes) anzutreffen ist.

Bursa subcutanea ossis cuneiformis medialis

Inkonstante, selten vorkommende subkutane Bursa über dem Os cuneiforme mediale

Bursa subcutanea plantaris capitis ossis metatarsalis 5

Meist akzessorisch vorkommende inkonstante subkutane Bursa plantar über dem Caput des Os metatarsale 1

Inkonstante subkutane Bursa über dem Tuber ossis navicularis, die zuweilen beim Vorliegen eines Pes planus (Plattfuß) anzutreffen ist.

Bursa subcutanea tuberositas ossis metatarsalis 5

Inkonstante subkutane Bursa über der lateral hervorspringenden Basis des Os metatarsale 5. Diese Bursa wird häufig bei Vorliegen eines Pes planus (Plattfuß) angetroffen, zuweilen auch akzessorisch.

Bursa subtendinea extensoris hallucis longus

Seltene inkonstante subtendinöse Bursa zwischen der Ansatzsehne des Extensor hallucis longus und dem Caput Os metatarsale 1

Bursa subtendinea fibularis brevis

Subtendinöse Bursa zwischen der Ansatzsehne des Fibularis brevis und der Basis des Os metatarsale V

Bursa subtendinea tibialis anterioris

Subtendinöse Bursa zwischen der Sehne des Tibialis anterior und dem der medialen Seite des medialen Os cuneiforme

Bursa subtendinea tibialis posterioris

Subtendinöse plantare Bursa zwischen der Sehne des Tibialis posterior und dem Pfannenband Lig. calcaneonaviculare plantare

Bursa synovialis subretinacularis

Subligamentäre Bursa zwischen dem profunden Anteil des Retinaculum extensorum inferius und dem Talus.

Bursa tendinea extensoris hallucis longus

Synonym zu Bursa subtendinea extensoris hallucis longus

Bursa tendinis fibularis tertius

Subtendinöse Bursa zwischen der Ansatzsehne des Fibularis tertius und der Basis des Os metatarsale V

Bänder, Übersicht

alphabetisch sortiert

- distale tibiofibulare Syndesmose:

– Lig. tibiofibulare interosseum

– Lig. tibiofibulare anterius

– Lig. tibiofibulare posterius

– Lig. tibiofibulare transversum - Lig. bifurcatum:

– Lig. calcaneonaviculare dorsale

– Lig. calcaneocuboideum dorsale - Lig. calcaneocuboideum plantare

- Lig. calcaneocuboideum (dorsale)

- Lig. calcaneocuboideum mediale

- Lig. calcaneofibulare ((CFL), Teil des Lig. collaterale laterale)

- Lig. calcaneonaviculare plantare („Pfannenband“)

- Lig. calcaneonaviculare dorsale

- Lig. calcaneonaviculare superius (SMCNL)

- Lig. calcaneonaviculare inferius (ICNL)

- Lig. collaterale laterale:

– Lig. calcaneofibulare

– Lig. talofibulare anterius

– Lig. talofibulare posterius

mit gemeinsamem Ursprung am Malleolus lateralis, und je nach Literatur auch:

– Lig. talonaviculare

– Lig. tibiofibulare posterius - Lig. collaterale mediale

- Lig. cuboideonaviculare dorsale

- Lig. cuboideonaviculare plantare

- Lig. cuneocuboideum dorsale

- Lig. cuneocuboideum interosseum

- Lig. cuneocuboideum plantare

- Ligg. cuneometatarsalia dorsalia

- Ligg. cuneometatarsalia interossea

- Ligg. cuneometatarsalia plantaria

- Ligg. cuneonavicularia dorsalia

- Ligg. cuneonavicularia plantaria

- Lig. deltoideum (Lig. collaterale mediale, mediales Seitenband/Kollateralband)

- Ligg. intercuneiformia dorsalia

- Ligg. intercuneiformia interossea

- Ligg. intercuneiformia plantaria

- Ligg. intercuneometatarsalia interossea

- Lig metatarsale transversum profundum

- Lig metatarsale transversum superficiale

- Ligg. metatarsalia dorsalia

- Ligg. metatarsalia plantaria

- Ligg. metatarsalia interossea dorsalia

- Ligg. metatarsalia interossea plantaria

- Lig. plantare longum (LPL)

- Lig. talocalcaneum interosseum

- Lig. talocalcaneum laterale

- Lig. talocalcaneum mediale

- Lig. talocalcaneum posterius

- Lig. talofibulare anterius (Teil des Lig. collaterale laterale)

- Lig. talofibulare posterius (Teil des Lig. collaterale laterale)

- Lig. talonaviculare (Teil des Lig. collaterale laterale)

- Ligg. tarsi dorsalia

- Ligg. tarsi interossea

- Ligg. tarsi plantaria

- Lig. tibiocalcaneare (TCL), superfiziell

- Lig. tibiofibulare anterius (vorderes Syndesmosebandes, Band der Malleolengabel)

- Lig. tibiofibulare posterius (hinteres Syndesmosebandes, Band der Malleolengabel, Teil des Lig. collaterale laterale)

- Lig. tibiofibulare anterius inferior

- Lig. tibiofibulare transversum

- Lig. tibionaviculare (TNL), superfiziell

- Lig. tibiotalare anterius (ATTL), profund

- Lig. tibiotalare posterius (PTTL), profund

- Lig. tibiotalare superficiale (posterius) (STTL), superfiziell

- Tibiospring-Band (TSL)

- Ligg. tarsometatarsalia dorsalia

- Ligg. tarsometatarsalia plantaria

- Retinaculum (musculorum) extensorum inferius

- Retinaculum (musculorum) extensorum superius

- Retinaculum (musculorum) flexorum inferius

- Retinaculum (musculorum) flexorum superius

nach Lage sortiert

- Lig. calcaneonaviculare plantare

- Lig. calcaneonaviculare dorsale

- Ligg. metatarsalia dorsalia

- Ligg. metatarsalia plantaria

distale tibiofibulare Syndesmose

Die distale tibiofibulare Syndesmose ist eine Bandstruktur zur Sicherung des OSG. Von einigen Autoren wird der aus Fasern der Membrana interossea cruris bestehende, aber klar abgrenzbare Bandbereich als Lig. tibiofibulare transversum bezeichnet.

Die distale tibiofibulare Syndesmose besteht aus :

- Lig. tibiofibulare interosseum

- Lig. tibiofibulare anterius

- Lig. tibiofibulare posterius

- Lig. tibiofibulare transversum

dorsale Bänder, die Tibia und Fibula mit dem Tarsus verbinden

- Lig. collaterale mediale (mediales Kollateralband, Lig. deltoideum)

- Lig. deltoideum (mediales Kolalteralband, Lig. collaterale mediale)

- Lig. collaterale laterale

– Lig. talofibulare anterius

– Lig. talofibulare posterius

– Lig. calcaneofibulare

– Lig. tibiofibulare anterius

– Lig. tibiofibulare posterius - Lig. tibiofibulare anterius inferior

dorsale Bänder, die den Talus mit dem Rest des Tarsus verbinden

- Lig. talonaviculare

- Lig. talocalcaneum interosseum

- Lig. talocalcaneum laterale

- Lig. talocalcaneum mediale

- Lig. talocalcaneum posterius

weitere tarsale Bänder

weitere dorsale Bänder

- Lig. bifurcatum

– Lig. calcaneonaviculare

– Lig. calcaneocuboideum - Ligg. intercuneiformia dorsalia

- Lig. cuneocuboideum dorsale

- Lig. cuboideonaviculare dorsale

- Ligg. cuneonavicularia dorsalia

- Ligg. calcaneocuboidea dorsalia

plantare Bänder, allgemein

plantare Bänder des Tarsus

- Lig. calcaneocuboideum plantare

- Ligg. cuneonavicularia plantaria

- Ligg. intercuneiformia plantaria

- Lig. cuneocuboideum plantare

- Lig. cuneocuboideum interosseum

- Ligg. intercuneiformia interossea

- Ligg. tarsometatarsalia dorsalia

- Ligg. tarsometatarsalia plantaria

- Ligg. intercuneometatarsalia interossea

Bänder zwischen den Metacarpalia

Die Bänder im einzelnen

Lig. bifurcatum (Chopart-Band, bifurcate ligament)

Das Lig. bifurcatum besteht aus zwei einzelnen Bändern, dem medial liegenden Lig. calcaneonaviculare dorsale und dem lateral liegenden Lig. calcaneocuboideum dorsale und verbindet den dorsalen ventralen Calcaneus mit den benachbarten Knochen os cuboideum (Würfelbein) und Os naviculare (Kahnbein). Damit ist das Lig. bifurcatum der dorsale Teil der Bandsicherung der Chopart-Gelenklinie, in der ein begrenztes Maß an Extension und Flexion des Fußes stattfindet. Während das Lig. plantare und Lig. calcaneonaviculare plantare mit der Plantarfaszie und intrinsischer Fußmuskulatur die Extension begrenzt, setzt das Lig. bifurcatum eine Grenze in Richtung Flexion des Fußes. Inversionstraumata (siehe Supinationstrauma) verursachen häufig Verletzungen dieses Bandes, auch mit Avulsionsfrakturen des anterolateralen Processus des Calcaneus.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von medial, Bänder

Linkmap: Tarsus, Binnenbänder

Lig. calcaneocuboideum plantare (Ligamentum plantare breve)

Von vielen Autoren als gesonderter Teil des Lig. plantare longum angesehener Faserzug. Es verläuft vom Tuber calcanei zur plantaren Fläche es Os cuboideum (Würfelbein)

Bilder:

Linkmap: Fuß, Bänder, medial

Linkmap: Fuß, Bänder, plantar

Ligg. calcaneocuboidea

In der Literatur wird der Plural seltener verwendet, obwohl es sich bei „dem Lig. calcanocuboideum“ um vier Bänder handelt, siehe hier.

Lig. calcaneocuboideum

Das Lig. calcaneocuboideum stützt das ausgeprägte mediale und das schwache laterale Fußgewölbe. Es besteht aus vier Bändern:

- Lig. calcaneocuboideum dorsale

- Lig. calcaneocuboideum mediale

- Lig. calcaneocuboideum plantare

- Lig. plantare longum (LPL)

Die Bänder können bei Inversionstraumata (Supinationstrauma) Schaden nehmen.

Bilder:

Linkmap: Fuß, Bänder, medial

Lig. calcaneocuboideum dorsale

Das Lig. calcaneocuboideum ist ein dorsal gelegenes Band des Fußes und Teil des Lig. bifucatum (zusammen mit dem Lig. calcaneonaviculare). Es trägt zur Stabilität des Calcaneocuboidgelenks als Teil des Chopart-Gelenks bei.

Bilder:

Linkmap: Fuß, Bänder, dorsal

Linkmap: Fuß, Bänder, medial

Lig. calcaneocuboideum mediale

stellt einen Teil des Lig. bifurcatum dar.

Bilder: (noch ohne)

Lig. calcaneocuboideum plantare

Von einigen Autoren als Teil des Lig. plantare angesehenes Band vom Tuber calcanei zur plantaren Fläche des Os cuboideums.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fuß, Bänder, plantar

Lig. calcaneofibulare (CFL)

Das Lig. calcaneofibulare ist zusammen mit Ligg. talofibulare anterius und dem Lig. talofibulare posterius ein Teil des Außenbandkomplexes oder Lig. collaterale laterale. Es zieht zieht als schmales, starkes Band des Sprunggelenks vom Apex des venrtolateralen Malleolus lateralis nach hinten-unten zu einem Tuberkel am posterolateralen Calcaneus. damit überzieht es das Talokruralgelenk (OSG) und das Subtalargelenk. Es begrenzt Supination und Inversion des Fußes im Subtalargelenk. Es wird von den Sehnen des Fibularis longus und Fibularis brevis verdeckt. Häufig ist es bei den klassischen Supinationstraumata in Richtung Inversion betroffen, wie auch das Lig. talofibulare anterius.

Bilder:

Linkmap: Fuß, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, Kapsel, von lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Oft verkürzend Synonym gebraucht für das Lig. calcaneonaviculare dorsale, siehe dort.

Das Lig. calcaneonaviculare dorsale bildet zusammen mit dem Lig. calcaneocuboideum das Lig. bifurcatum. Es stabilisiert das Talocalcaneonaviculargelenk und ist Teil der Bandsicherung der Chopart-Gelenklinie.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, dorsal

Das auch als „Pfannenband“ oder „Plattfußband“, engl. Spring ligament (SL) bezeichnete konische Band verläuft vom Sustentaculum tali des Calcaneus zur plantaren Seite des Os naviculare. Es gehört zum Subtalargelenk und ist auf seiner dorsalen Seite mit Knorpel überzogen, da es mit der Gelenkfläche des Caput des Talus artikuliert. Plantar dieses Bandes verläuft die Sehne des Tibialis posterior. Da dieses Band neben dem Lig. plantare longum als Teil der passiven Zuggurtung am Erhalt des Fußlängsgewölbes im Talocalcanealgelenk beteiligt ist, trägt seine Insuffizienz zur Ausbildung eines Plattfußes bei, was seinen beinamen erklärt. Es begrenzt die mediale Rotation und Plantarflexion des Talus sowie die Dosalflexion, Eversion und Abduktion des Kahnbeins Os naviculare. Anterolateral ist das Band durch einen Corpus adiposum vor Reibung geschützt. Dieses Band kann bei einem Senkfuß oder Plattfuß schmerzhaft werden.

Bilder:

Linkmap: Calcaneus

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, plantar

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fuß, Bänder, plantar

Verstärkendes Band der Art. talocalcaneonavicularis, Teil des Lig. bifurcatum.

Bilder: (noch ohne)

Das Lig. calcaneonaviculare superius zieht vom Sustentaculum tali des Talus zum Kahnbein Os naviculare und bildet eine Schlingenartige Umfassung des Taluskopfes zusammen mit dem TSL. In der Kontaktzone zum Talus ist das Band mit Faserknorpel überzogen.

Bilder: (noch ohne)

Lig. collaterale laterale („Außenband“ oder „Außenbandkmomplex“)

Der Außenbandkomplex besteht aus den Bändern

- Lig. talofibulare anterius (ATFL)

- Lig. talofibulare posterius (PTFL)

- Lig. calcaneofibulare (CFL)

Durch mediale Verbindungsfasern entsteht aus diesen Bändern anatomisch sowie funktionell einer lateralen fibulotalokalkanealen Bandkomplexes, das „Außenband“ Lig. collaterale laterale.

Bilder: (noch ohne)

Lig. collaterale mediale

Siehe Lig. deltoideum

Das Lig. cuboideonaviculare dorsale ist ein dorsales Band zwischen dem Würfelbein und dem Kahnbein, welches zusammen mit dem Lig. metatarsale transversum profundum das posteriore Fußquergewölbe verspannt.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Tarsus, Binnenbänder

Das Lig. cuboideonaviculare plantare verbindet plantar Würfelbein und Kahnbein.

Bilder:

Linkmap: Fuß, Bänder, plantar

Ligg. cuneocuboideae

die drei Bänder zwischen dem Würfelbeinen und dem lateralen Keilbein: Lig. cuneocuboideum dorsale, Lig. cuneocuboideum interosseum, Lig. cuneocuboideum plantare

Bilder:

Lig. cuneocuboideum dorsale

Dorsale Bandverbindung des Würfelbeins mit dorsolateralen Bereichen der 3 Keilbeine, wobei es sich zum Cuboid hin verbreitert.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap:Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Tarsus, Binnenbänder

Lig. cuneocuboideum interosseum

Distal der Gelenkfacette zum Cuboid ansetzendes und an die mediale Seite des Cuboids ziehendes Band, welches der Straffung der Knochenfaserstruktur dient.

Bilder: (noch ohne)

Lig. cuneocuboideum plantare

Kurze plantare Bandverbindung des Würfelbeins mit den drei 3 Keilbeinen, ausgeführt aus Kapselband.

Bilder: (noch ohne)

Ligg. cuneometatarsalia interossea

Bänder, die die Keilbeine mit den gegenüberliegenden Metatarsalia verbinden. Siehe auch Lig. lisfranc

Bilder:

Linkmap: Tarsus, Binnenbänder

Starke dorsale Bänder, die das Kahnbein mit den drei Keilbeinen verbinden.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von medial, Bänder

Starke plantare Bänder, die das Kahnbein mit den drei Keilbeinen verbinden.

Bilder:

Linkmap: Fuß, Bänder, plantar

Lig. deltoideum (Lig. collaterale mediale, mediales Seitenband/Kollateralband)

Das Lig. deltoideum ist die Zusammenfassung einger unterscheidbarer Bänder, die vom Malleolus medialis ausgehen und zu den jeweiligen Knochen ziehen. Man unterscheidet nach

oberflächlichen Bändern:

- Lig. tibiotalare superficiale (posterius) (STTL), superfiziell

- Lig. tibionaviculare (TNL), superfiziell

- Lig. tibiocalcaneare (TCL), superfiziell

- Tibiospring-Band (TSL)

profunden Bändern:

- Lig. tibiotalare anterius (ATTL), profund

- Lig. tibiotalare posterius (PTTL), profund

Das Lig. deltoideum stabilisiert das mediale OSG allgemein gegen eine Translation des Talus nach lateral sowie nach ventral und dorsal bei Extension und Flexion. Der posteriore und mediale Teil wird von der Sehenscheide des Tibialis posterior überdeckt.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk von medial, Bänder

Lig. fibulotalare anterius (ATFL)

andere Bezeichnung für Lig. talofibulare anterius.

Lig. fibulotalare posterius

andere Bezeichnung für Lig. talofibulare posterius.

Ligg. intercuneiformia dorsalia

Diese Bänder verbinden die Ossa intercuneiformia dorsal untereinander.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder lateral

Linkmap: Tarsus: Binnenbänder

Ligg. intercuneiformia interossea

Ligamentäre Querverbindung der Keilbeine, welche die Wirkung der Ligg. intercuneiformia dorsalia und Ligg. intercuneiformia plantaria verstärkt.

Bilder: (noch ohne)

Ligg. intercuneiformia plantaria

Diese Bänder verbinden die Ossa intercuneiformia plantar untereinander.

Bilder: (noch ohne)

Lig. laciniatum

Synonym zu Retinaculum flexorum

Lig. lisfranc

Das Lig. lisfranc zieht von der lateralen Seite des Os cuneiforme mediale zur medialen Seite der Basis des Os metatarsale II.

Bilder:

Linkmap: Tarsus, Binnenbänder

Lig. malleoli lateralis anterius

Alte Bezeichnung für das Lig. tibiofibulare anterius (vorderes Syndesmoseband), siehe dort.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Lig. malleoli lateralis posterius

Alte Bezeichnung für das Lig. tibiofibulare posterius (vorderes Syndesmoseband), siehe dort.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von medial, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Ligg. metatarsalia dorsalia

dorsale, transversal verlaufende dichte Bänder, die die dorsalen Basen des 2. bis 5. Metatarsalknochens verbinden. Sie sind beteiligt am Aufrechterhalt des Fußquergewölbes.

Bilder: (noch ohne)

Ligg. metatarsalia interossea dorsalia

Diese Bänder verbinden dorsal die gegenüberliegenden Knochenoberflächen der Basen des 2. bis 5. Metatarsalknochens miteinander in transversaler Richtung.

Bilder: (noch ohne)

Ligg. metatarsalia interossea plantaria

Diese Bänder verbinden plantar die gegenüberliegenden Knochenoberflächen der Basen des 2. bis 5. Metatarsalknochens miteinander in transversaler Richtung.

Bilder: (noch ohne)

Ligg. metatarsalia plantaria

plantare, transversal verlaufende dichte Bänder, die die plantaren Basen des 2. bis 5. Metatarsalknochens verbinden. Diese Bänder sind beteiligt am Aufrechterhalt des Fußquergewölbes. Nach distal gehen diese Bänder über in die der Metatarsophalangealgelenke. Gleichzeitig entspringt hier das Caput transversum des Musculus adductor hallucis.

Bilder:

Linkmap: Fuß, Bänder, plantar

Lig. metatarsale transversum profundum

Dies Band ist die plantare Verbindung der Metatarsalköpfchen. Diese Bänder sind beteiligt am Aufrechterhalt des Fußquergewölbes.

Bilder: (noch ohne)

Lig. metatarsale transversum superficiale

Dies Band besteht aus Faserzügen, die die Plantaraponeurose auf Höhe der Metatarsalköpfchen verstärken. Diese Bänder sind beteiligt am Aufrechterhalt des Fußquergewölbes.

Bilder: (noch ohne)

alte Bezeichnung für die Ligg. cuneonavicularia dorsalia bzw. Ligg. cuneonavicularia plantaria.

Bilder: (noch ohne)

Lig. plantare longum

Das Lig. plantare longum, auch als langes Sohlenband bezeichnet, ist das stärkste Band der Fußsohle. Es zieht vom Calcaneus zu den Basen der Mittelfußknochen. Tiefe Fasern ziehen als Lig. calcaneocuboideum plantare oder Lig. plantare breve zum Cuboid (Würfelbein).

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von medial, Bänder

Linkmap: Fuß, Bänder, plantar

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Lig. talocalcaneum anterius

Das Lig. talocalcaneum anterius zieht von der ventrolateralen Fläche des Halses des Talus zum Sinus tarsi des Calcaneus.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, Kapsel von lateral

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Calcaneus

Lig. talocalcaneum interosseum

Das Lig. talocalcaneum interosseum ist das stärkste Band des Subtalargelenks, weshalb es auch zuweilen als Kreuzband des Fußes bezeichnet wird. Es besteht aus zwei Teilen, die jeweils eigens benannt sind:

- Lig. canalis tarsi: flaches Band com Sulcus calcanei ventral der Kapsel der hinteren Kammer zum medialen Abschnitt des Sulcus tali. Dieser Teil begrenzt hauptsächlich die Eversion.

- Lig. colli: kräftiges Band, das vom anteromedialen Sinus tarsi (Tuberculum) nach cranio-ventro-medial zum Tuberculum cervicis des Talus zieht. Dieser Teil begrenzt hauptsächlich die Inversion.

Bilder:

Linkmap: Tarsus, Binnenbänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder von lateral

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Calcaneus

Lig. talocalcaneum laterale

Das Lig. talocalcaneum laterale zieht vom Processus lateralis tali zur lateralen Seite des Calcaneus, fast parallel zum Lig. calcaneofibulare. Es begrenzt die laterale Aufklappbarkeit (Gapping) des Subtalargelenks.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, Kapsel von lateral

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Calcaneus

Lig. talocalcaneum mediale

Das Lig. talocalcaneum mediale ist ein kurzes, kräftiges Band vom Tuberculum mediale des Processus posterior tali zur dorsalen Kante des Sustentaculum tali. Es begrenzt die mediale Aufklappbarkeit (Gapping) des Subtalargelenks.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Lig. talocalcaneum posterius

Das Lig. talocalcaneum posterius ist ein kurzes, falches Band vom Tuberculum mediale des Processus posterior tali zur craniomedialen Fläche des Tuber calcanei zur Begrenzung der Dorsalflexion.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk von medial, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk von dorsal, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Lig. talofibulare anterius

Das Lig. talofibulare anterius ist ein Teil des Lig. collaterale laterale. Es zieht vom anterioren Rand des lateralen Malleolus lateralis etwa waagerecht zum Talus. Es stellt de schwächsten Teil des Außenbandes dar und begrenzt die Plantarflexion sowie die Translation des Talus nach ventral.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, Kapsel von lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder von lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Lig. talofibulare posterius

Das Lig. talofibulare posterius ist ein Teil des Lig. collaterale laterale. Es zieht von der Fossa malleolaris des Malleolus lateralis der Fibula zum posterolateralen Talus. Es verläuft fast waagerecht und spannt sich erst bei Dorsalflexion, die es begrenzt. In Neutral-Null-konformer Position des Fußes und in Plantarflexion ist es entspannt.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, Kapsel von lateral

Linkmap: Fußgelenk, Lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Lig. talometatarsale plantare

Das Lig. talometatarsale plantare ist das plantares Sprungbein-Mittelfuß-Band.

Bilder: (noch ohne)

Das Lig. talonaviculare ist ein auf dem Fußrücken liegendes Band, das den Hals (Collum) Talus mit dem Kahnbein Os naviculare verbindet und dorsal die Kapsel verstärkt. Zusammen mit dem Lig. bifurcatum verstärkt es die vordere Gelenkkapsel des vorderen unteren Sprunggelenks. Vermutlich hat es eine Bedeutung bei dem für die Kraftübertragung beim Gehen wichtigen Seilwinden-Mechanismus („windlass mechanism“). Es ist ein Teil des Lig. collaterale laterale und wird von Sehnen der Extensoren bedeckt. Dieses Band ist häufiger bei Plantarflexions-/Inversionstraumata (siehe Supinationstrauma) verletzt und reißt zuweilen ein Stück Knochen aus dem Os naviculare (Avulsion).

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, dorsal, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Synonym zu Lig Lig. talonaviculare

Lig. talotibiale anterius

Alte Bezeichnung für Lig tibiotalare anterius

Lig. talotibiale posterius

Alte Bezeichnung für Lig. talotibiale posterius.

Ligg. tarsi dorsalia

Die Ligg tarsi dorsalia sind die Bänder, die Knochen des Tarsus dorsal zusammenhalten und die Relativbewegungen der Knochen zueinander begrenzen, dazu werden gezählt:

- Lig. bifurcatum

- Lig. talonaviculare

- Lig. calcaneocuboideum dorsale

- Lig. cuboideonaviculare dorsale

- Lig. cuneocuboideum dorsale

- Ligg. cuneonavicularia dorsalia

- Ligg. intercuneiformia dorsalia

- Lig. cuneocuboideum dorsale

- Lig. talonaviculare

Ligg. tarsi interossea

Die Ligg. tarsi plantaria sind die Bänder, die Knochen des Tarsus in der Tiefe, zwischen den Knochen, zusammenhalten

Ligg. tarsi plantaria

Die Ligg. tarsi plantaria sind die Bänder, die Knochen des Tarsus plantar zusammenhalten und die Relativbewegungen der Knochen zueinander begrenzen, dazu werden gezählt:

- Lig. plantare longum

- Lig. calcaneocuboideum plantare

- Lig. calcaneonaviculare plantare

- Ligg. cuneonavicularia plantaria

- Lig. cuboideonaviculare plantare

- Ligg. intercuneiformia plantaria

- Lig. cuneocuboideum plantare

Ligg. tarsometatarsalia dorsalia

Bänder, die dorsal die Fußwurzelknochen mit den angrenzenden Mittelfußknochen verbinden, also die Lisfranc-Gelenklinie dorsal stabilisieren.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Ligg. tarsometatarsalia plantaria

Bänder, die plantar die Fußwurzelknochen mit den angrenzenden Mittelfußknochen verbinden, also die Lisfranc-Gelenklinie plantar stabilisieren.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Lig. tibiocalcaneare (TCL)

Das mediale gelegene Lig. tibiocalcaneare zieht vom Malleolus medialis etwa senkrecht herunter zum Sustenaculum tali des medialen Calcaneus.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Neuere anatomische Studien legen nahe, das Pfannenband SL und das das Deltaband Lig. deltoideum als einen Bandkomplex zu betrachten.

Bilder: (noch ohne)

Ligg. tibiofibularia (tibiofibulare Syndsmose)

Die tibiofibulare Syndesmose stabilisiert die distale Verbindung zwischen Tibia und Fibula im Bereich des OSG. Durch die Bandanlage ist die Innenrotation der Fibula bei maximaler Dorsalflexion des Fußes und die Inversion der Fibula bei Plantarflexion des Fußes möglich.

Sie besteht aus vier tibiofibularen Bändern:

- Lig. tibiofibulare anterius (inferius)

- Lig. tibiofibulare interosseum

- Lig. tibiofibulare posterius

- Lig. tibiofibulare transversum

Lig. tibiofibulare anterius (inferius) (vorderes Syndesmoseband, AITFL)

Das Lig. tibiofibulare anterius ist ein flache, dreieckiges Band und verläuft schräg vom Tuberculum anterius der lateralen distalen Tibia zum Tuberculum anterius der Fibula. Distal ist es breiter als proximal. Es ist mit etwa 35% das am meisten zur Stabilität der Syndesmose beitragende Band. Der antere, posteriore Teil der Syndesmose ist das Lig. tibiofibulare posterius.

Synonym zu Lig. tibiofibuilare anterius ist Lig. malleoli lateralis anterius.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Lig. tibiofibulare interosseum

Das Lig. tibiofibulare interosseum ist der distale Teil der Membrana interossea, der abgegrenzt und als eigenes 2-3 cm breites Band aufgefasst werden kann, das etwa 1 cm oberhalb des Gelenkspaltes endet. Die Fasern verlaufen von der Tibia nach lateral-distal-anteriorer zur Fibula. Das Band ist mit etwa 22% an der Stabilität der Syndesmose des OSG beteiligt.

Bilder: (noch ohne)

Lig. tibiofibulare posterius (hinteres Syndesmoseband)

Das Lig. tibiafibulare posterius zieht von der Hinterkante des Malleolus lateralis zum Tuberculum posterius der lateralen hinteren Tibia.

Es ist ein Teil des Lig. collaterale laterale und mit dem Lig. tibiofibulare anterius zusammen der Syndesmose. Es verläuft deutlich flacher (näher an horizontaler Ausrichtung) als das Lig. tibiofibulare anterius. Es trägt zu etwa 9% zur Stabilität der Syndesmose bei. Alte Bezeichnung: Lig. malleoli lateralis posterius.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Lig. tibiofibulare transversum (Teil des Syndesmosebandes)

Das Lig. tibiofibulare transversum wird je nach Autor als eigenes Band angesehen oder als profunder Teil des hinteren Syndesmosebandes Lig. tibiofibulare posterius. Es zieht von der proximalen Fossa malleolaris der Fibula zum posterioren Rand der Tibia und verhindert eine dorsale Translation der Talus. Damit trägt es zu einem Drittel, also etwas geringer als das vordere Syndesmosebandes zur Stabilität des oberen Sprunggelenks (OSG) bei.

Bilder: (noch ohne)

Das Lig. tibionaviculare zieht vom Ventralrand des Malleolus medialis zur dorsomedialen Fläche des Os naviculare.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, lateral

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Linkmap: Fußgelenk, dorsal, Bänder

Tibiospring (TSL)

Das Tibiospring-Band zieht vom vorderen Colliculus des Malleolus medialis zu den distalen Fasern des Lig. calcaneonaviculare. Das Tibiospring-Band ist das einzige Band des Deltaband-Komplexes ohne ossäre distale Insertion.

Bilder: (noch ohne)

Lig. tibiotalare anterius (ATTL)

Das Lig. tibiotalare anterius zieht vom ventralen Malleolus medialis etwa horizontal zum Collum des Talus und mit tiefen Fasern zur Gelenkkapsel.

Bilder: (noch ohne)

Lig. tibiotalare posterius (PTTL)

Das Lig. tibiotalare posterius ist ein dorsomediales Band zwischen dem dorsalen Malleolus medialis der Tibia und dem Tuberculum mediale des Processus posterior des medialen Talus. Es ist das stärkste Band des Lig. collaterale mediale.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, Bänder, medial

Lig. tibiotalare posterius superficialis (STTL)

Oberflächlicher Anteil des Lig. tibiotalare posterius

Bilder: (noch ohne)

Retinaculi

Retinaculum (musculorum) extensorum inferius

Das zweiteilige untere Rückhalteband, der die Sehnen der Fußheber am Unterschenkel hält.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, medial, Sehnen

Linkmap: Fußgelenk, lateral, Sehnen

Retinaculum (musculorum) extensorum superius

Das einteilige obere Rückhalteband, der die Sehnen der Fußheber am Unterschenkel hält.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, medial, Sehnen

Linkmap: Fußgelenk, lateral, Sehnen

Retinaculum (musculorum) fibularium inferius

Auch als Retinaculum (musculorum) peroneorum inferius bezeichnete laterale Fortsetzung des des Y-förmigen Retinaculum extensorum inferius, die nach nach kaudal-inferior zieht und an der Trochlea fibularis des Calcaneus ansetzt. Sie überzieht die Sehnen von Fibularis longus und Fibularis brevis.

Bilder:

Linkmap: Fußgelenk, lateral, Bänder

Linkmap: Fußgelenk, dorsal, Bänder

Retinaculum (musculorum) fibularium superius

Auch als Retinaculum (musculorum) peroneorum superius bezeichnetes Band vom Malleolus lateralis nach kaudal-inferior zum Calcaneus. Sie überzieht die Sehnen von Fibularis longus und Fibularis brevis.

Bilder: (noch ohne)

Retinaculum flexorum

Das auch als Lig. laciniatum bezeichnete Band, welches die Fußgelenkplantarflexoren bzw. deren Sehnen in Position hält, Es geht vom Malleolus medialis zum Calcaneus. Seine laterale Entsprechung findet das Retinaculum flexorum in dem vom lateralen Malleolus ausgehenden Retinaculum fibularium superius und Retinaculum fibularium inferius.

Spring Ligament (SL)

Heute oft gebräuchlicher Name für das Lig. calcaneonaviculare plantare

Pathologie

80% der Bevölkerung leiden unter Fußproblemen. Betrachte den Fuß als Teil des Systems untere Extremität, seine Pathologie kann die anderen Gelenke der unteren Extremität beeinträchtigen. Beurteile ihn in Anatomisch Null und unbelastet ! Das Abnutzungsbild der Schuhe kann zusätzlich aufschlussreich sein. Häufigstes Bild – wenn auch keine eigenständige Erkrankung – ist die Metatarsalgie und der Spreizfuß ihre häufigste Ursache. Krallenzehen und Hammerzehen sowie Hallux valgus sind oft die Folge. Vorfußschmerzen resultieren z.B. aus Arthrosen wie Hallux rigidus, Neurome (Morton-Neuralgie), Erkrankungen der Sesambeine, plantare Warzen, Nervenkompressionssyndrome (Tarsaltunnelsyndrom). Systemische Erkrankungen zeitigen sekundäre Störungen z.B. Diabetes mellitus, Gicht, paVK, Psoriasis, Kollagenkrankheiten, RA. Häufige Leiden des Sprunggelenks: Fraktur, Luxation, Supinationstrauma. Weiter sind Impingements möglich, häufiger anterolateral (v.a. Fußballer „soccer players ancle“ und Tänzer), weniger häufig dorsal. Die Sprunggelenke sind bei 20% aller Sportverletzungen betroffen.

In einer Studie mit über 12.000 Verletzungen im Sport zählte der Bereich Fuß und Sprunggelenk ein Viertel. Je nach Sportart handelt es sich mehr um Distorsionen, Unfälle oder Overuse. Einige Sportarten wie Fußball, Basketball, Snowboarden erweisen sich dabei als besonders riskant, andere wie Rudern, Radfahren, Reiten, Kegeln, Golf als risikoarm. Mitspieler, Gegner, Hindernisse, Geschwindigkeit, Trainingsmethoden, Ausrüstung und Art und Weise von Richtungswechseln spielen eine bedeutsame Rolle bei der Art und Häufigkeit der Verletzungen und Schäden. Idiopathische physische und intrinsische psychische Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Die Menge an Kraft, Flexibilität, Propriozeption, Kraft, muskuläre Dysbalancen, inadäquates Schuhwerk sowie Normabweichungen der Achsen oder des Fußes spielen ebenfalls eine bedeutsame Rolle. Bekannt ist z.b., dass Hyperpronation zu Kniegelenks– und Fußgelenks-Verletzungen disponiert. Die genaue Beschaffenheit des Fußes kann auch einen Einfluss auf die Entstehung von Stressfrakturen haben. Eine anfängliche Hyperpronation beim Laufen kann bisher nicht als Risikofaktor erhärtet werden. Belegt ist hingegen ein höheres Risiko für Fuß- und Sprunggelenks-Verletzungen bei einem Rückfußvalgus. Der präventive Effekt von Einlagen in diesem Falle ist ebenfalls belegt. Eine eingeschränkte Dorsalflexion des OSG als Folge einer verkürzten Achillessehne oder eines verkürzten Trizeps surae ist als disponierender Faktoren für die Bildung von anterioren tibialen Osteophyten bekannt. Ob diese eine Folge wiederholter plantarer Hyperflexion oder eher wiederholter Anpralltraumen durch einen Ball beim Fußball sind, gilt bisher als nicht abschließend geklärt. Einige weitere Störungen gehen auf den Risikofaktor mangelnde Dorsalflexion zurück:

- als Turf Toe ist der Riss der plantaren Platte des Großzehengrundgelenk bekannt

- Hallux valgus

- Mittelfußzerrungen

- Plantarfasziitis sowie OSG-Distorsionen

- Achillodynie

- Wadenzerrungen

- Hyperpronation bzw. Knickfuß

In diesen Fällen besteht ein starker Anfangsverdacht, aber es gibt noch keine ausreichende Studienlage. Es wird diskutiert, dass alte Turf toe Verletzungen einen Risikofaktor für eine mangelnde Dorsalflexion im ersten MTP darstellen. Der Zusammenhang zwischen Flexibilitätsmängeln in Interphalangealgelenken und den Deformationen Krallenzehen und Hammerzehen ist ätiologisch nicht hinreichend geklärt. Ebenfalls unzureichend geklärt ist, ob ein großes Maß an Flexibilität, etwa im Ballett, bei Turnen und bei Turmspringern für Schäden am Fuß disponiert oder die Art und Weise der Benutzung des Fußes in Richtung endgradiger Stellungen. Die extrem ausgeführte Plantarflexion kann unter Last zu einem posterioren Impingement des Sprunggelenks führen. Sportarten wie Fußball, Basketball und Orientierungslauf disponieren zur Ausprägung von Instabilität im Sprunggelenk. Sie kann unterteilt werden in akut oder chronisch und nach Funktionalität in lateral, medial oder rotatorisch. Sie stellt mittlerweile ein bedeutsames Störungsbild dar. Nicht zuletzt, da sie ein Risiko für eine posttraumatische Arthrose des Sprunggelenks darstellt.

Das Supinationstrauma, auch Inversionstrauma oder „verstauchter Knöchel“ genannt, ist eine der häufigsten Verletzungen im Sport überhaupt. Die tägliche Inzidenz in den USA liegt bei 23000. In den meisten Fällen reicht eine konservative Vorgehensweise aus, 20% bis 40% laufen aber in eine chronische Instabilität mit der Gefahr drohender späterer Invalidität. Ein erlittenes Supinationstauma disponiert zu weiteren Supinationstraumata, wobei unklar ist, ob sich dies eher im Verhalten, also in der Benutzung des Bewegungsapparats begründet oder in der beim ersten Trauma enstandenen Beschädigung in Form einer Instabilität. Belegt ist, dass eine chronische Sprunggelenkinstabilität zu Defiziten in Propriozeption, Nervenleitgeschwindigkeit und neuromuskulärer Reaktionsgeschwindigkeit wie auch Haltungskontrolle und Kraft führt. Dies scheint eher auf eine veränderte Aktivität der Muskelspindeln zurückzugehen als auf eine Veränderung der Mechanorezeptoren des Gelenks. Die Sprunggelenkinstabilität disponiert zu Kraftverlust in Richtung Inversion und Eversion. Belegt ist auch ein Zusammenhang zwischen muskulärer Schwäche und Verletzungsrisiko.

Beobachtet werden Sprunggelenksverletzung häufig bei größeren, muskulär weniger gut ausgestatteten Sportlern. Auch Seitendifferenzen in der vorhandenen Kraft begründen ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Allgemein kann ein protektiver Effekt von Muskelaufbautraining für das Verletzungsrisiko gezeigt werden. In verschiedenen Sportarten spielt Materialbeschaffenheit in eine große Rolle beim Verletzungsrisiko. Individuell angepasste und gegebenenfalls mit Einlagen versehene Laufschuhe können das Overuse-Risiko sehr deutlich senken. Einen weiteren protektiven Effekt findet man im hinreichenden Aufwärmen so wie der Verbesserung des Dehnungszustand und der Supervision durch Physiotherapeut oder Sportarzt. Auch eine angepasste hinreichend flexible Schuhausstattung hilft.

Bei Verletzungen des Sprunggelenks wie dem Supinationstrauma sind in 1/6 der Fälle auch Bänäder der distalen Syndesmose betroffen.

Einige der häufigsten Störungen:

- Supinationstrauma

- seltener Frakturen des lateralen oder medialen Malleolus

- seltener: Riss des Verbindungsbandes zwischen Schienbein und Wadenbein

- Sprunggelenkarthrose. Diese ist meist Folge einer Verletzung der Sprunggelenke mit folgender Instabilität. Ohne Verletzung neigen diese Gelenke kaum zur Arthrose.

- Tarsaltunnelsyndrom

- Bänderriss und -überdehnung

Tests

Tests des Fußgelenks

Rückfußvalgus:

Spreizfuß

Morton-Neuralgie

- Gänslen-Handgriff

- Mittelfußklopftest

- Nervus-interdigitalis-Dehnungstest

- Mulder-Klicktest (Morton-Test)

Hallux rigidus

Zehengrundgelenke (Schädigung)

Knickfuß / Tibialis posterior-Insuffizienz:

kleinkindlicher Sichelfuß

Außenbänder

- Talar-Tilt-Test 1 (Inversions- oder Varusstresstest)

- Talar-Tilt-Test 2 (Eversions- oder Valgusstresstest)

- Vorderer und hintere Schublade Fuß

Achillessehne

Syndesmosis tibiofibularis

Impingement

Tarsaltunnelsyndrom

Plantarfasziitis

Hyperpronation

Torsion des Fußes

Kalkaneus-Streßfraktur

Schienbeinkantensyndrom

Tests der Bewegungsrichtungen

Supination: definite yoga Fußgelenk-Supinationsfähigkeitstest in Krieger 2

Pronation: definite yoga Pronationsfähigkeitstest Fußgelenk, definite yoga Pronationstest Fußgelenk in malasana

Plantar flexion: definite yoga Plantarflexionsfähigkeitstest in baddha padasana, definite yoga Plantarflexionsfähigkeitstest in Hüftöffnung 5

Tests der überziehenden Muskulatur

Trizeps surae

- Silfverskjöld-Test (Verkürzung)

Bilder

Zunahme der Beweglichkeitseinschränkung mit dem Alter

Die folgende Graphik veranschaulicht die durchschnittliche progrediente Beweglichkeitseinschränkung mit dem Alter.

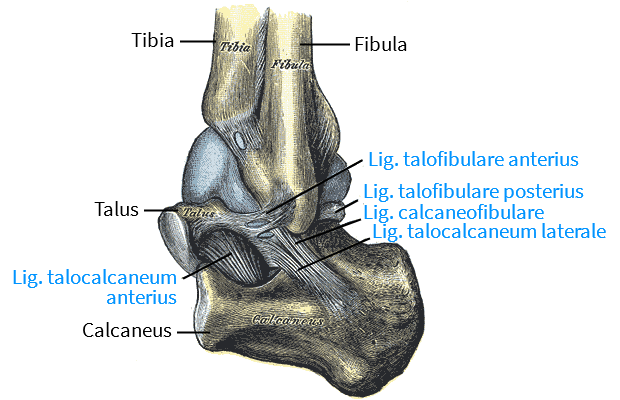

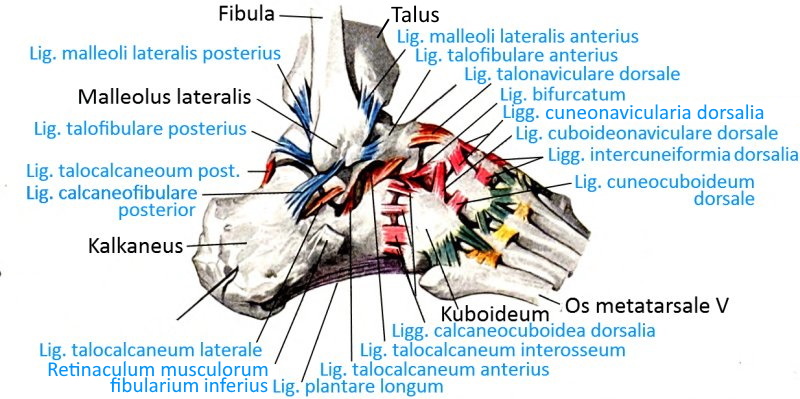

Bänder von lateral (Bild verlinkt zu Linkmap)

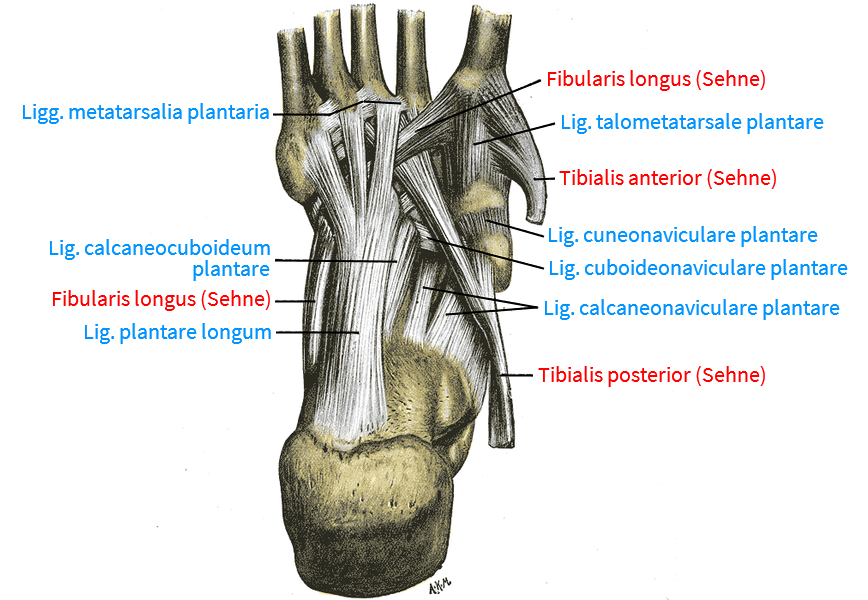

Bänder von plantar (Bild verlinkt zu Linkmap)

Fußknochen von plantar (Bild verlinkt zu Linkmap)

Fußknochen von dorsal (Bild verlinkt zu Linkmap)

Bänder von lateral (Bild verlinkt zu Linkmap)

Bänder von medial (Bild verlinkt zu Linkmap)

Bänder von dorsal (Bild verlinkt zu Linkmap)

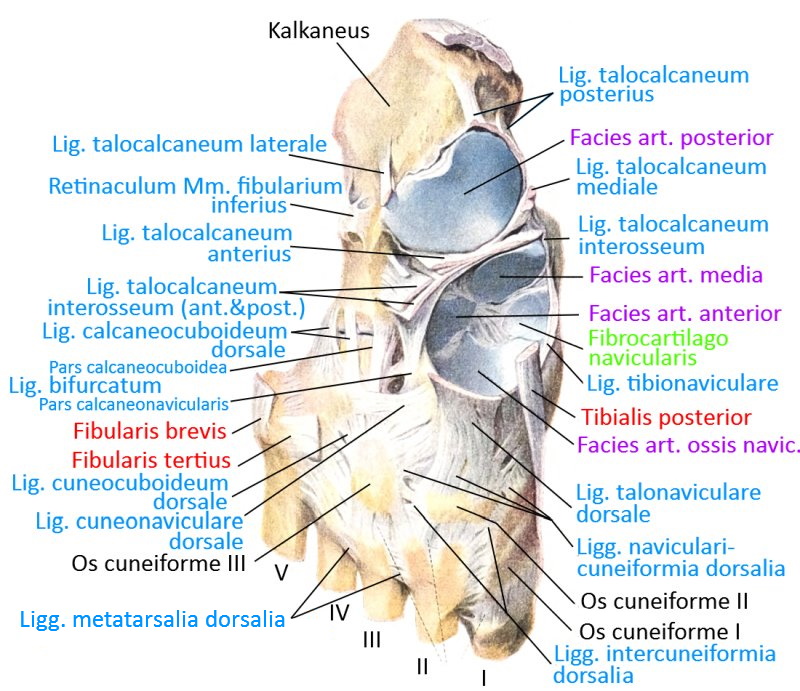

Das Talotarsalgelenk

Binnenbänder der Fußwurzel (Bild verlinkt zu Linkmap)

Richtungen der im Fußgelenk bewegenden Muskeln (Bild verlinkt zu Linkmap)

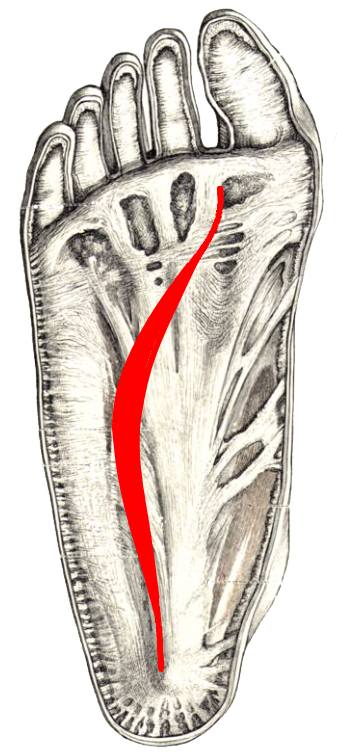

Der Abrollweg des Fußes

Weg

Der Abrollvorgang über den gesunden Fuß verläuft nicht geradlinig von den Processi des Calcaneus aus nach vorn, sondern geht von dort zuerst mit leichter Lateralkrümmung nach vorn-außen um dann etwa gegen Ende des Calcaneus zu einer Medialkrümmung zu wechseln. Kurz vor den Metatarsalköpfchen wechselt die Krümmung wieder in eine ausgeprägte Lateralkrümmung. Die eingezeichnete Kurve endet zwischen MTP1 und MTP 2. Danach wird noch Kraft über die Zehen übertragen. Wie der Verlauf der Kurve andeutet, ist hier die Großzehe diejenige, die die maßgeblich Kraft überträgt. Das gilt im Vergleich zu den einzelnen anderen Zehen. Aber auch im Vergleich zur Gesamtheit der anderen Zehen überträgt sie ähnlich viel Kraft wie diese zusammen., worauf die beiden Sesambeine in ihrem Sehnenverlauf hinweisen.

Geschwindigkeit

Etwa zum proximalen Ende der Processi des Calcaneus beschleunigt sich der Abrollvorgang deutlich, um mit Erreichen der MTP wieder deutlich zu verlangsamen, was durch die Breite der eingezeichneten Kurze verdeutlicht werden soll.