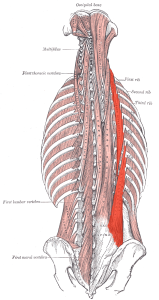

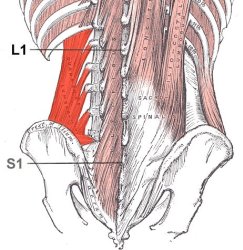

Iliocostales: der Iliocostales bzw. die Iliocostales gehören zum lateralen Trakt des Sakrospinalen Systems und liegen in drei Teilen entsprechend des Abschnitts der WS vor: Iliocostalis cervicis, Iliocostalis thoracis, Iliocostalis lumborum. Bei beidseitiger Innervation unternehmen sie eine Extension der WS, bei einseitiger Innervation eine ipsilaterale Lateralflexion der WS oder Beseitigung einer kontralateralen Lateralflexion.

Iliocostales: der Iliocostales bzw. die Iliocostales gehören zum lateralen Trakt des Sakrospinalen Systems und liegen in drei Teilen entsprechend des Abschnitts der WS vor: Iliocostalis cervicis, Iliocostalis thoracis, Iliocostalis lumborum. Bei beidseitiger Innervation unternehmen sie eine Extension der WS, bei einseitiger Innervation eine ipsilaterale Lateralflexion der WS oder Beseitigung einer kontralateralen Lateralflexion.

Archive

M. longissimus

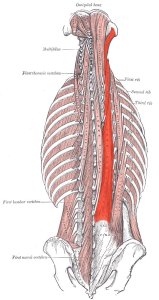

Longissimus: der Longissimus Teil des sakrospinalen Systems der autochthonen Rückenmuskulatur, er erstreckt sich vom Sacrum bis zum Kopf. Er liegt zwischen M. iliocostalis und M. semispinalis in 4 Anteilen entsprechend des Abschnitts der WS vor: Longissimus capitis, Longissimus cervicis, Longissimus thoracis, Longissimus lumborum.

Longissimus: der Longissimus Teil des sakrospinalen Systems der autochthonen Rückenmuskulatur, er erstreckt sich vom Sacrum bis zum Kopf. Er liegt zwischen M. iliocostalis und M. semispinalis in 4 Anteilen entsprechend des Abschnitts der WS vor: Longissimus capitis, Longissimus cervicis, Longissimus thoracis, Longissimus lumborum.

M. splenius

Splenius: der Splenius ist ein aus zwei Teilen (Splenius capitis und Splenius cervicis) bestehender Muskel, der von Dornfortsätzen zu weiter kranial liegenden Transversalfortsätzen zieht. Damit unternimmt er eine Lateralflexion und Rotation wenn einseitig innerviert, sonst Reklination bzw. Extension der WS.

Splenius: der Splenius ist ein aus zwei Teilen (Splenius capitis und Splenius cervicis) bestehender Muskel, der von Dornfortsätzen zu weiter kranial liegenden Transversalfortsätzen zieht. Damit unternimmt er eine Lateralflexion und Rotation wenn einseitig innerviert, sonst Reklination bzw. Extension der WS.

Mm. intertransversarii

Intertransversarii: die Intertransversarii sind, falls vorhanden, Teile der autochthonen Rückenmuskulatur. Sie ziehen von einem Transversalfortsatz zu seinem kaudalen Nachbarn. Einseitig innerviert unternehmen sie Lateralflexion, beidseitig innerviert Extension der WS.

Intertransversarii: die Intertransversarii sind, falls vorhanden, Teile der autochthonen Rückenmuskulatur. Sie ziehen von einem Transversalfortsatz zu seinem kaudalen Nachbarn. Einseitig innerviert unternehmen sie Lateralflexion, beidseitig innerviert Extension der WS.

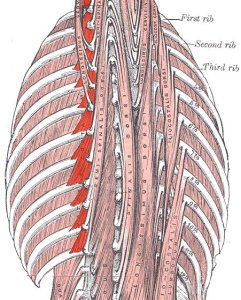

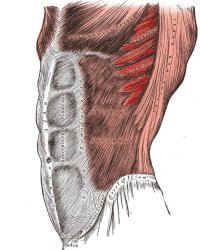

Mm. levatores costarum

Levatores costarum: die Levatores costarum sind eine beidseitig vorhandene Gruppe autochthoner Rückenmuskeln, die von den Transversalfortsätzen des 7. Halswirbels bis 11. Brustwirbels zur nächst tieferen Rippe (Levatores costarum breves) bzw. zur übernächst tieferen Rippe (Levatores costarum longi ) ziehen.

Levatores costarum: die Levatores costarum sind eine beidseitig vorhandene Gruppe autochthoner Rückenmuskeln, die von den Transversalfortsätzen des 7. Halswirbels bis 11. Brustwirbels zur nächst tieferen Rippe (Levatores costarum breves) bzw. zur übernächst tieferen Rippe (Levatores costarum longi ) ziehen.

Sie unterstützen Extension und Lateralflexion sowie leichte Rotation der WS.

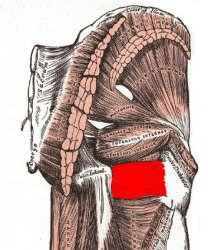

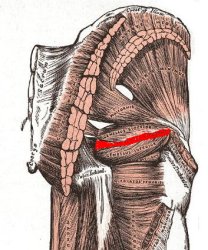

M. quadratus femoris

Quadratus femoris: der Quadratus femoris ist ein Muskel der dorsalen Hüftmuskulatur. Er zieht vom Tuber ischiadicum (äußeres Sitzbein) zur Crista intertrochanterica des inneren oberen Femur.

Quadratus femoris: der Quadratus femoris ist ein Muskel der dorsalen Hüftmuskulatur. Er zieht vom Tuber ischiadicum (äußeres Sitzbein) zur Crista intertrochanterica des inneren oberen Femur.

Bei Kontraktion hebt der er den über ihm verlaufenden Ischiasnerv an und verhindert damit ein Einklemmen zwischen Trochanter major und Tuber ischiadicum.

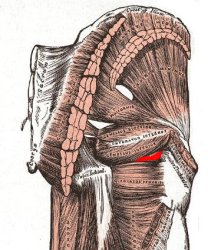

M. obturatorius externus

Obturatorius externus: der Obturatorius externus ist ein Exorotator in der profunden dorsalen Hüftmuskulatur, zudem Adduktor des Hüftgelenks. Neben der Adduktion unternimmt er eine Exorotation des Oberschenkels im Hüftgelenk.

Obturatorius externus: der Obturatorius externus ist ein Exorotator in der profunden dorsalen Hüftmuskulatur, zudem Adduktor des Hüftgelenks. Neben der Adduktion unternimmt er eine Exorotation des Oberschenkels im Hüftgelenk.

M. pectineus

Pectineus: der Pectineus ist mit seinem Ansatz am lateral-ventralen Schambein, seitlich neben dem Ursprung des M. adductor longus der am weitesten kranial ansetzende kurze Adduktor. Er unternimmt eine Flexion, Exorotation und Adduktion des Oberschenkels im Hüftgelenk.

Pectineus: der Pectineus ist mit seinem Ansatz am lateral-ventralen Schambein, seitlich neben dem Ursprung des M. adductor longus der am weitesten kranial ansetzende kurze Adduktor. Er unternimmt eine Flexion, Exorotation und Adduktion des Oberschenkels im Hüftgelenk.

M. adductor longus

Adduktor longus: der Adduktor longus ist der „lange“ Adduktor, Teil der Adduktorengruppe auf der Oberschenkelinnenseite, er bildet das mittlere Drittel. Er unternimmt eine Adduktion, leichte Flexion und Exorotation des Oberschenkels im Hüftgelenk.

Adduktor longus: der Adduktor longus ist der „lange“ Adduktor, Teil der Adduktorengruppe auf der Oberschenkelinnenseite, er bildet das mittlere Drittel. Er unternimmt eine Adduktion, leichte Flexion und Exorotation des Oberschenkels im Hüftgelenk.

M. adductor magnus

Adduktor magnus: der Adduktor magnus ist der der größte Adduktor, der als einziger eine endorotatorische und, da er nicht nur am Schambein sondern auch am Sitzbein ansetzt, ebenfalls als einziger Adduktor eine extensorische Funktion hat. Ansatz ist die gesamte innere Leiste (Labium mediale) der Linea aspera des dorsalen Femur.

Adduktor magnus: der Adduktor magnus ist der der größte Adduktor, der als einziger eine endorotatorische und, da er nicht nur am Schambein sondern auch am Sitzbein ansetzt, ebenfalls als einziger Adduktor eine extensorische Funktion hat. Ansatz ist die gesamte innere Leiste (Labium mediale) der Linea aspera des dorsalen Femur.

M. adductor minimus

Adduktor minimus: der Adduktor minimus ist der kleinste Adduktor, eigentlich der kleinste (pubofemorale) Anteil des Adduktor magnus; Teil der Adduktorengruppe auf der Oberschenkelinnenseite. Er unternimmt Exorotation, Adduktion des Oberschenkels im Hüftgelenk.

M. adductor brevis

Adductor brevis: kurzer Adduktor, Teil der Adduktorengruppe auf der Oberschenkelinnenseite. Er unternimmt Flexion und Adduktion sowie leichte Exorotation des Oberschenkels im Hüftgelenk.

Adductor brevis: kurzer Adduktor, Teil der Adduktorengruppe auf der Oberschenkelinnenseite. Er unternimmt Flexion und Adduktion sowie leichte Exorotation des Oberschenkels im Hüftgelenk.

M. gracilis

Gracilis: Der Gracilis ist der einzige biartikuläre Adduktor, gleichzeitig Beuger und leichter Endorotator des Kniegelenks. Er zieht vom Schambein zum pes anserinus superficialis.

Gracilis: Der Gracilis ist der einzige biartikuläre Adduktor, gleichzeitig Beuger und leichter Endorotator des Kniegelenks. Er zieht vom Schambein zum pes anserinus superficialis.

M. obturatorius internus

Obturatorius internus: der zur profunden dorsalen Hüftmuskulatur gehörige Obturator internus ist hauptsächlich Exorotator im Hüftgelenk, desweiteren unterstützt er die Abduktion.

Obturatorius internus: der zur profunden dorsalen Hüftmuskulatur gehörige Obturator internus ist hauptsächlich Exorotator im Hüftgelenk, desweiteren unterstützt er die Abduktion.

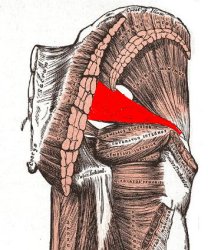

M. piriformis

Piriformis: der zur profunden dorsalen Hüftmuskulatur gehörige Piriformis ist vor allem Exorotator des Hüftgelenks. Er ist aber auch an der Abduktion und Extension beteiligt.

Piriformis: der zur profunden dorsalen Hüftmuskulatur gehörige Piriformis ist vor allem Exorotator des Hüftgelenks. Er ist aber auch an der Abduktion und Extension beteiligt.

M. tensor fasciae latae

Tensor fasciae latae: Spanner der seitlichen Faszie des Oberschenkels (Tractus Iliotibialis) bis in den Unterschenkel zur Fibula ziehend. Damit ist er maßgelich an der Zuggurtung des Femur beteiligt, zudem abduziert er im Hüftgelenk und unterstützt, je nach Winkel des Kniegelenks, dessen Flexion oder Extension.

Tensor fasciae latae: Spanner der seitlichen Faszie des Oberschenkels (Tractus Iliotibialis) bis in den Unterschenkel zur Fibula ziehend. Damit ist er maßgelich an der Zuggurtung des Femur beteiligt, zudem abduziert er im Hüftgelenk und unterstützt, je nach Winkel des Kniegelenks, dessen Flexion oder Extension.

M. gluteus minimus

Gluteus minimus: der Gluteus minimus liegt zwischen Gluteus medius und Ilium (Darmbein) und ist als Synergist des Gluteus medius hauptsächlich Abduktor des Hüftgelenks. Er stabilisiert das Becken gegen Kippen in der Frontalebene in Richtung Adduktion im Hüftgelenk.

Gluteus minimus: der Gluteus minimus liegt zwischen Gluteus medius und Ilium (Darmbein) und ist als Synergist des Gluteus medius hauptsächlich Abduktor des Hüftgelenks. Er stabilisiert das Becken gegen Kippen in der Frontalebene in Richtung Adduktion im Hüftgelenk.

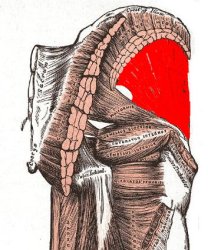

M. gluteus medius

Gluteus medius: der mittlere, lateral zwischen Gluteus minimus und Gluteus maximus liegende Pomuskel stabilisiert das Becken gegen Kippen des Beckens in der Frontalebene in Richtung Adduktion. Positives Trendelenburg-Zeichen und Duchenne-Zeichen zeigen eine Schwäche des Gluteus medius.

Gluteus medius: der mittlere, lateral zwischen Gluteus minimus und Gluteus maximus liegende Pomuskel stabilisiert das Becken gegen Kippen des Beckens in der Frontalebene in Richtung Adduktion. Positives Trendelenburg-Zeichen und Duchenne-Zeichen zeigen eine Schwäche des Gluteus medius.

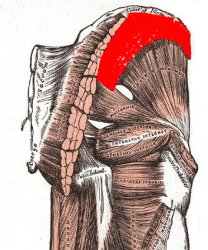

M. gluteus maximus

Gluteus maximus: der kräftige große Pomuskel (einer von drei Gluteen). Er ist kräftigster Extensor des Hüftgelenks und einer der wichtigsten Muskeln beim kraftvollen, schnellen Gehen und Rennen, sowie insbesondere bei tiefen Kniebeugen. Bei Sportlern ist er nicht selten verkürzt. Er zieht von der Crista iliaca und dem SIPS, der Fascia thoracolumbalis, dem Kreuzbein und Steißbein zum Tractus Iliotibialis, einem Teil der fascia latae, der Tuberositas gluteae und dem Septum intermusculare femoris laterale des Femur. Damit extendiert, exorotiert und abduziert er im Hüftgelenk.

Gluteus maximus: der kräftige große Pomuskel (einer von drei Gluteen). Er ist kräftigster Extensor des Hüftgelenks und einer der wichtigsten Muskeln beim kraftvollen, schnellen Gehen und Rennen, sowie insbesondere bei tiefen Kniebeugen. Bei Sportlern ist er nicht selten verkürzt. Er zieht von der Crista iliaca und dem SIPS, der Fascia thoracolumbalis, dem Kreuzbein und Steißbein zum Tractus Iliotibialis, einem Teil der fascia latae, der Tuberositas gluteae und dem Septum intermusculare femoris laterale des Femur. Damit extendiert, exorotiert und abduziert er im Hüftgelenk.

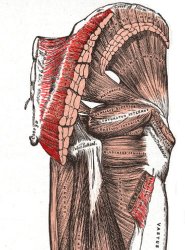

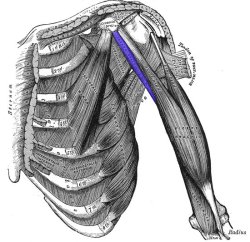

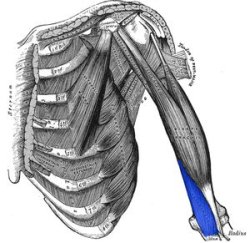

M. serratus anterior

Serratus anterior: der Serratus anterior ist der wichtigste Protraktor des Schulterblatts, entspringt seitlich vorn an der 1.-9. Rippe und setzt an verschiedenen Bereichen des Schulterblatts an. Außerdem ist er einer der beiden Muskeln (der andere ist der M. subscapularis), die das skapulothorakale Gleitlager bilden.

Serratus anterior: der Serratus anterior ist der wichtigste Protraktor des Schulterblatts, entspringt seitlich vorn an der 1.-9. Rippe und setzt an verschiedenen Bereichen des Schulterblatts an. Außerdem ist er einer der beiden Muskeln (der andere ist der M. subscapularis), die das skapulothorakale Gleitlager bilden.

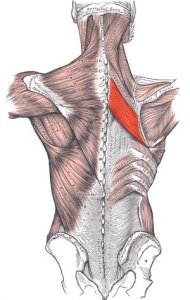

M. trapezius

Trapezius: der Trapezius ist einer der wichtigsten Muskeln, die das Schulterblatt bewegen, vor allem eleviert, deprimiert, retrahiert, und außenrotiert er.

Trapezius: der Trapezius ist einer der wichtigsten Muskeln, die das Schulterblatt bewegen, vor allem eleviert, deprimiert, retrahiert, und außenrotiert er.

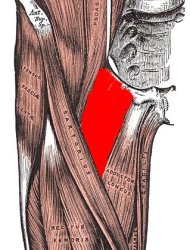

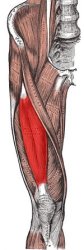

M. rectus femoris

Rectus femoris: der Rectus femoris ist einer der vier Anteile des M. quadriceps, des großen Kniegelenkstreckers und der einzige biartikuläre unter ihnen, streckt im Kniegelenk, beugt im Hüftgelenk.

Rectus femoris: der Rectus femoris ist einer der vier Anteile des M. quadriceps, des großen Kniegelenkstreckers und der einzige biartikuläre unter ihnen, streckt im Kniegelenk, beugt im Hüftgelenk.

Rhomboiden

Rhomboiden: wichtige Retraktoren des Schulterblatts, siehe M. rhomboideus minor und M. rhomboideus major.

inspiratorische Atemhilfsmuskeln

inspiratorische Atemhilfsmuskeln: Muskeln, die bei kräftiger Einatmung mit eingesetzt werden können:

inspiratorische Atemmuskeln

inspiratorische Atemmuskeln: Muskeln, die bei normaler Einatmung eingesetzt werden:

- Zwerchfell (Diaphragma)

- Mm. intercostales externi (äußere Zwischenrippenmuskeln)

- M. scaleni

- M. intercartilaginei (der Teil der inneren Zwischenrippenmuskeln zwischen den Rippenknorpeln)

Interkostalmuskeln

Interkostalmuskeln: Zwischenrippenmuskeln, die der Atmung dienen.

Frontalabduktor

Frontalabduktor: ein Frontalabduktor ist ein Muskel, der den Arm nach vorn-oben anhebt, also frontalabduziert.

exspiratorische Atemhilfsmuskeln

exspiratorische Atemhilfsmuskeln: Muskeln, die bei kräftiger Ausatmung mit eingesetzt werden können:

exspiratorische Atemmuskeln

exspiratorische Atemmuskeln: Muskeln, die bei normaler Einatmung eingesetzt werden:

dorsale Hüftmuskulatur

dorsale Hüftmuskulatur: Gruppe von Muskeln unterschiedlicher Funktion, die allesamt profunder als der Gluteus maximus hinter dem Darmbein und oberhalb des Femurschafts liegen: Gemelli, Obturatorii, Piriformis, Quadratus femoris. Sie unterstützen die Bewegungen des Femur.

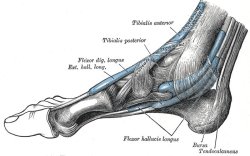

Dorsalflexor

Dorsalflexor: Muskel, der den Fußrücken zum Unterschenkel oder den Handrücken zum Unterarm hin bewegt. Dementsprechend spricht man von Dorsalflexoren der Hand oder des Handgelenks und Dorsalflexoren des Fußgelenks oder Fußes.

Atemmuskulatur

Atemmuskulatur: Skelettmuskeln, deren Kontraktion zu einer Ausdehnung oder Einengung des Brustkorbs führt und die darüber zur Ein- oder Ausatmung beitragen. Es gibt neben den inspiratorischen Muskeln (Einatmung) und den exspiratorischen Muskeln die inspiratorischen Atemhilfsmuskeln und exspiratorischen Atemhilfsmuskeln.

M. extensor hallucis longus

Extensor hallucis longus: der im Unterschenkel angesiedelte lange Zehenstrecker (Dorsalflexor), der daneben auch als Fußheber fungiert.

Extensor hallucis longus: der im Unterschenkel angesiedelte lange Zehenstrecker (Dorsalflexor), der daneben auch als Fußheber fungiert.

M. flexor digitorum longus

Flexor digitorum longus: im Unterschenkel angesiedelter von der Tibia ausgehender Plantarflexor der Zehen 2-5.

Flexor digitorum longus: im Unterschenkel angesiedelter von der Tibia ausgehender Plantarflexor der Zehen 2-5.

M. quadratus lumborum

Quadratus lumborum: vom Beckenkamm (crista iliaca) zur unteren Rippe ziehender Muskel, der vor allem die Lateralflexion der WS, aber auch leicht deren Extension unterstützt.

Zwerchfell

Zwerchfell (Diaphragma): die Muskel-Sehnenplatte zwischen dem Bauchraum und dem Brustraum, die sich in Ruhe etwa leicht parabolisch nach kranial erstreckt und sich durch Kontraktion abflachend nach kranial bewegt. Die Kontraktion bewirkt durch Vergrößerung des Brustkorbs die Inspiration. In Ruhe trägt das Zwerchfell etwa zu 60-80% zur Atmung bei. Dabei wird der Bauchraum leicht komprimiert, was den venösen Rückstrom des Blutes zum Herzen unterstützt.

Zwerchfell (Diaphragma): die Muskel-Sehnenplatte zwischen dem Bauchraum und dem Brustraum, die sich in Ruhe etwa leicht parabolisch nach kranial erstreckt und sich durch Kontraktion abflachend nach kranial bewegt. Die Kontraktion bewirkt durch Vergrößerung des Brustkorbs die Inspiration. In Ruhe trägt das Zwerchfell etwa zu 60-80% zur Atmung bei. Dabei wird der Bauchraum leicht komprimiert, was den venösen Rückstrom des Blutes zum Herzen unterstützt.

Mm. gemelli

Gemelli: die Gemelli sind die Zwillingsmuskeln, die von der spina ischiadica (Gemellus superior) bzw. Tuber ischiadicum (Gemellus inferior) zur Fossa trochanterica des Femur ziehen. Sie zählen zu den 6 Muskeln der dorsalen Hüftmuskulatur, die die Extension im Hüftgelenk bzw. (Gemellus superior) auch die Extension unterstützen.

M. coracobrachialis

Coracobrachialis: der Frontalabduktor des Schultergelenks, der vom Processus coracoideus der Scapula zum Oberarm zieht.

Coracobrachialis: der Frontalabduktor des Schultergelenks, der vom Processus coracoideus der Scapula zum Oberarm zieht.

M. supinator

Supinator: der einzige intrinsische Supinator des Unterarms, zieht vom Epicondylus lateralis humeri zum Radius.

Daneben werden Muskeln, die eine Supination des Unterarm oder eine Supination im Fußgelenk generisch als Supinator bezeichnet.

M. brachioradialis

Brachioradialis: monoartikulärer Ellbogenbeuger, bringt den Unterarm in Mittelstellung zwischen Supination und Pronation und ist aufgrund seines langen Hebelarmes vor allem bei proniertem Unterarm der typische Lastenbeuger des Ellenbogengelenks.

Brachioradialis: monoartikulärer Ellbogenbeuger, bringt den Unterarm in Mittelstellung zwischen Supination und Pronation und ist aufgrund seines langen Hebelarmes vor allem bei proniertem Unterarm der typische Lastenbeuger des Ellenbogengelenks.

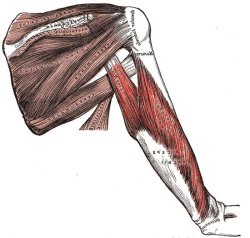

M. brachialis

Brachialis: monoartikulärer Ellbogenbeuger, liegt profunder unter dem Bizeps, gilt als kräftigster Armbeuger und beugt unabhängig vom der Stellung des Schultergelenks und auch aus gestrecktem Ellbogengelenk.

Brachialis: monoartikulärer Ellbogenbeuger, liegt profunder unter dem Bizeps, gilt als kräftigster Armbeuger und beugt unabhängig vom der Stellung des Schultergelenks und auch aus gestrecktem Ellbogengelenk.

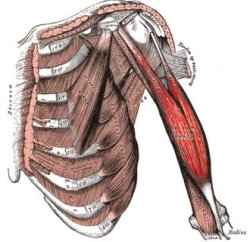

M. biceps brachii

Bizeps (Biceps brachii): der superfizielle Beuger des Ellbogengelenks. Beide Köpfe sind biartikulär , caput longum geht vom Bizepsanker durch eine Knochenrinne über den ventralen Oberarm, caput breve vom processus coracoideus aus. Beide überziehen als Beuger das Ellbogengelenk und setzen am Radius an.

Bizeps (Biceps brachii): der superfizielle Beuger des Ellbogengelenks. Beide Köpfe sind biartikulär , caput longum geht vom Bizepsanker durch eine Knochenrinne über den ventralen Oberarm, caput breve vom processus coracoideus aus. Beide überziehen als Beuger das Ellbogengelenk und setzen am Radius an.

M. triceps

Trizeps (triceps brachii): der einzige Strecker des Ellbogengelenks. Zwei Köfpe sind monoartikulär, der einzige einer biartikuläre retrovertiert im Schultergelenk.

Trizeps (triceps brachii): der einzige Strecker des Ellbogengelenks. Zwei Köfpe sind monoartikulär, der einzige einer biartikuläre retrovertiert im Schultergelenk.