Inhaltsverzeichnis

- 1 Wirbelgelenk

- 2 Bänder

- 2.1 Fasciculi longitudinales

- 2.2 Lig. alare

- 2.3 Lig. apicis dentis

- 2.4 Lig. atlantoaxiale

- 2.5 Lig. atlantoaxiale anterius

- 2.6 Lig. atlantoaxiale posterius

- 2.7 Lig. atlantooccipitale

- 2.8 Lig. atlantooccipitale anterius

- 2.9 Lig. atlantooccipitale laterale

- 2.10 Lig. atlantooccipitale posterius

- 2.11 Lig. capitis costae intraarticulare

- 2.12 Lig. capitis costae radiatum

- 2.13 Lig. costotransversarium

- 2.14 Lig. cruciatum atlantis

- 2.15 Lig. flavum (Zwischenbogenband)

- 2.16 Lig. interspinale (interspinosum)

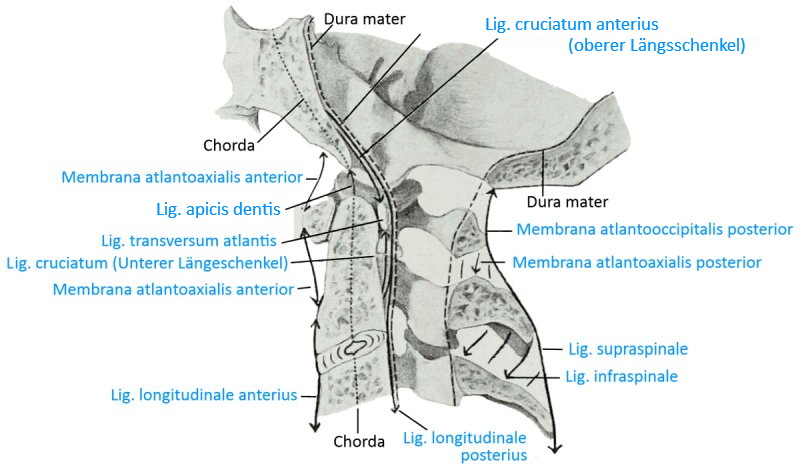

- 2.17 Lig. intertransversarium

- 2.18 Lig. longitudinale anterius (vorderes Längsband)

- 2.19 Lig. longitudinale posterius (hinteres Längsband)

- 2.20 Lig. lumbocostale

- 2.21 Lig. nuchae (Nackenband)

- 2.22 Lig. supraspinale

- 2.23 Lig. transversum atlantis (Querband des ersten Halswirbels)

- 2.24 Membrana atlantoaxialis anterior (Lig. atlantoaxiale)

- 2.25 Membrana atlantoaxialis posterior (Lig. atlantoaxiale)

- 2.26 Membrana atlantooccipitalis anterior (Lig. atlantooccipitale)

- 2.27 Membrana atlantooccipitalis posterior (Lig. atlantooccipitale posterior)

- 2.28 Membrana tectoria

- 3 Schleimbeutel (Bursae)

- 4 Weitere Strukturen

- 5 Bewegungen

- 6 Pathologie

- 7 Tests

- 8 Bilder

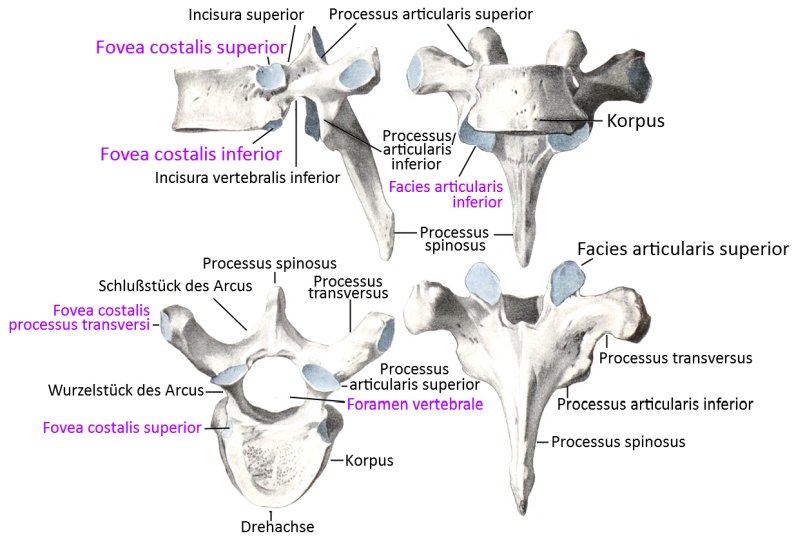

- 9 Brustwirbel

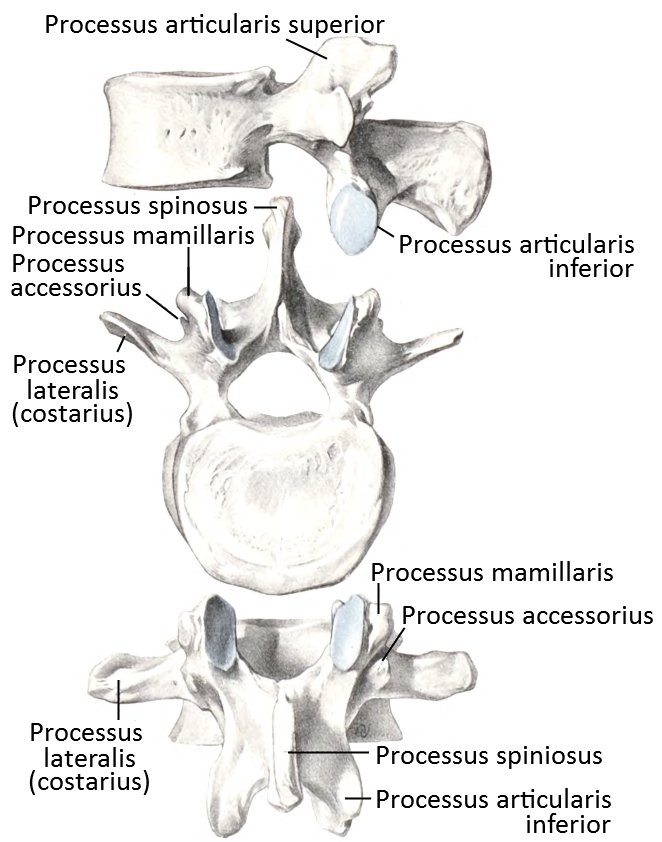

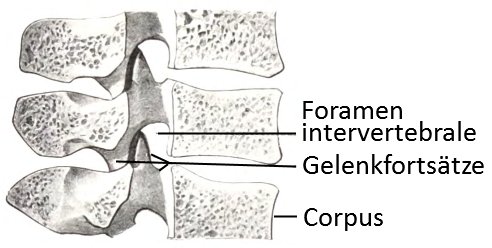

- 10 Lendenwirbel

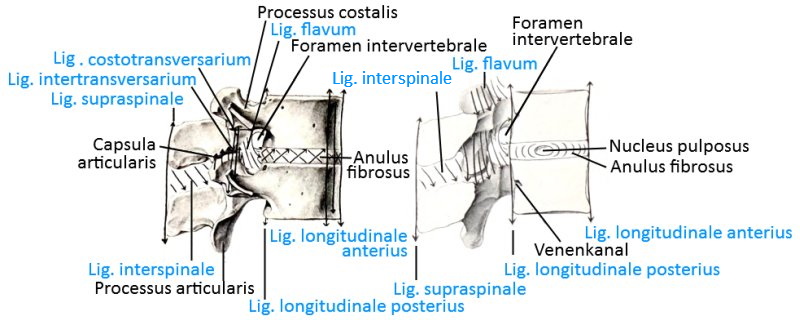

- 11 Lendenwirbel: Medianschnitt

- 12 Lendenwirbel: Bänder (Bild verlinkt zu Linkmap)

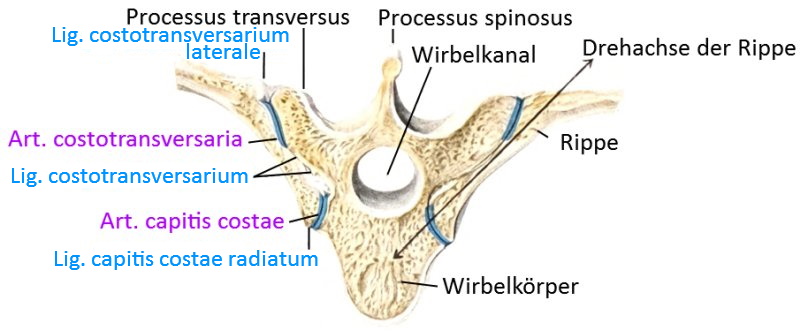

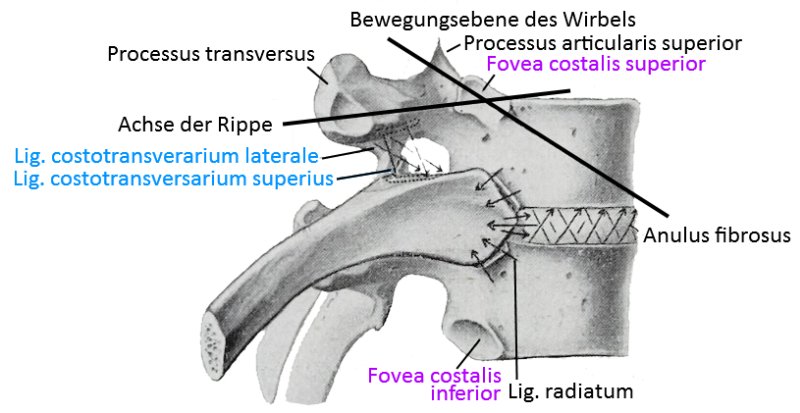

- 13 Kostovertebralgelenk im Sagittalschnitt (Bild verlinkt zu Linkmap)

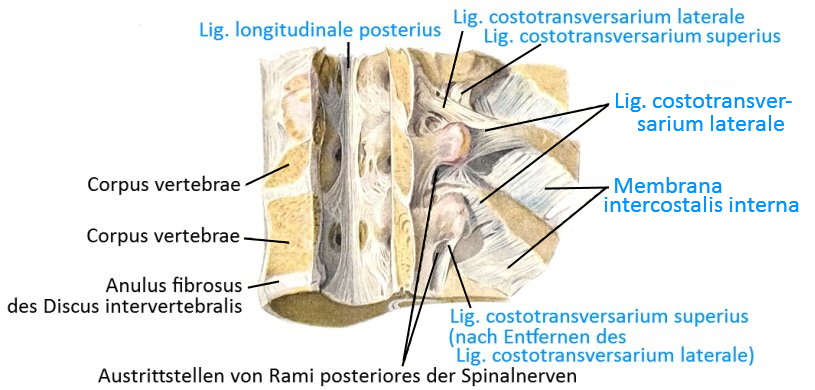

- 14 Kostovertebralgelenk mit Spinalkanal und Bändern (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 15 Kostovertebralgelenk schematisch (Bild verlinkt zu Linkmap)

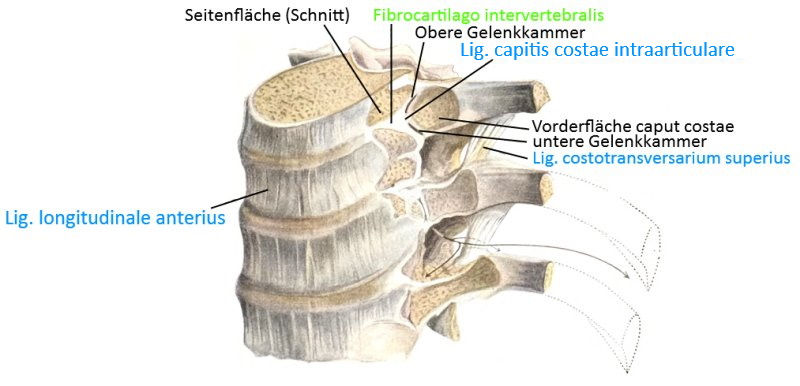

- 16 Kostovertebralgelenk von ventrolateral (Bild verlinkt zu Linkmap)

- 17 Atlantooccipitalgelenk (Bild verlinkt zu Linkmap)

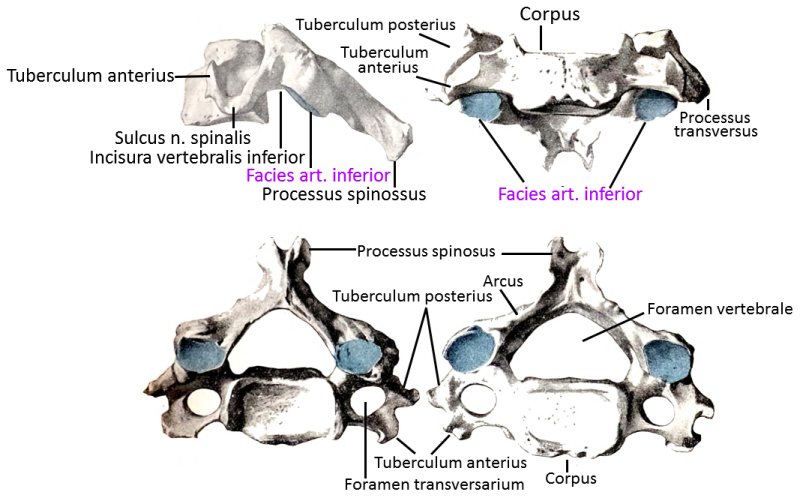

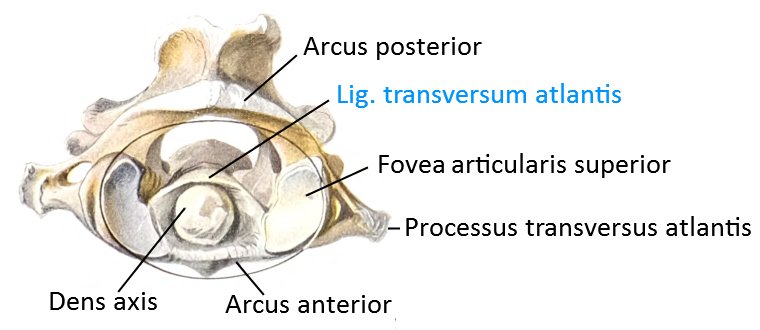

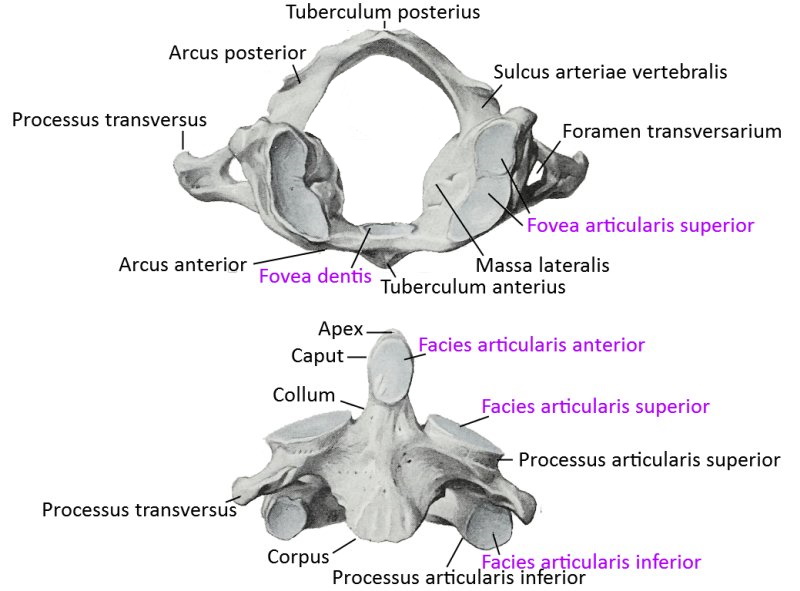

- 18 Atlas

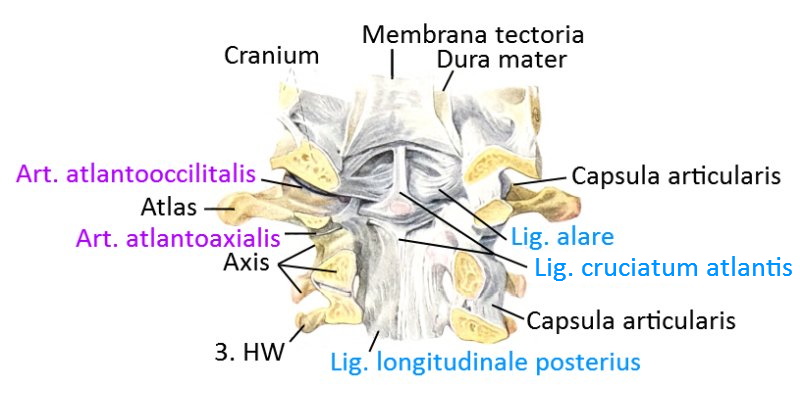

- 19 Atlas und Axis: Bänder

- 20 Atlas und Axis: Bänder, Schema (Bild verlinkt zu Linkmap)

(weitere Graphiken siehe unten)

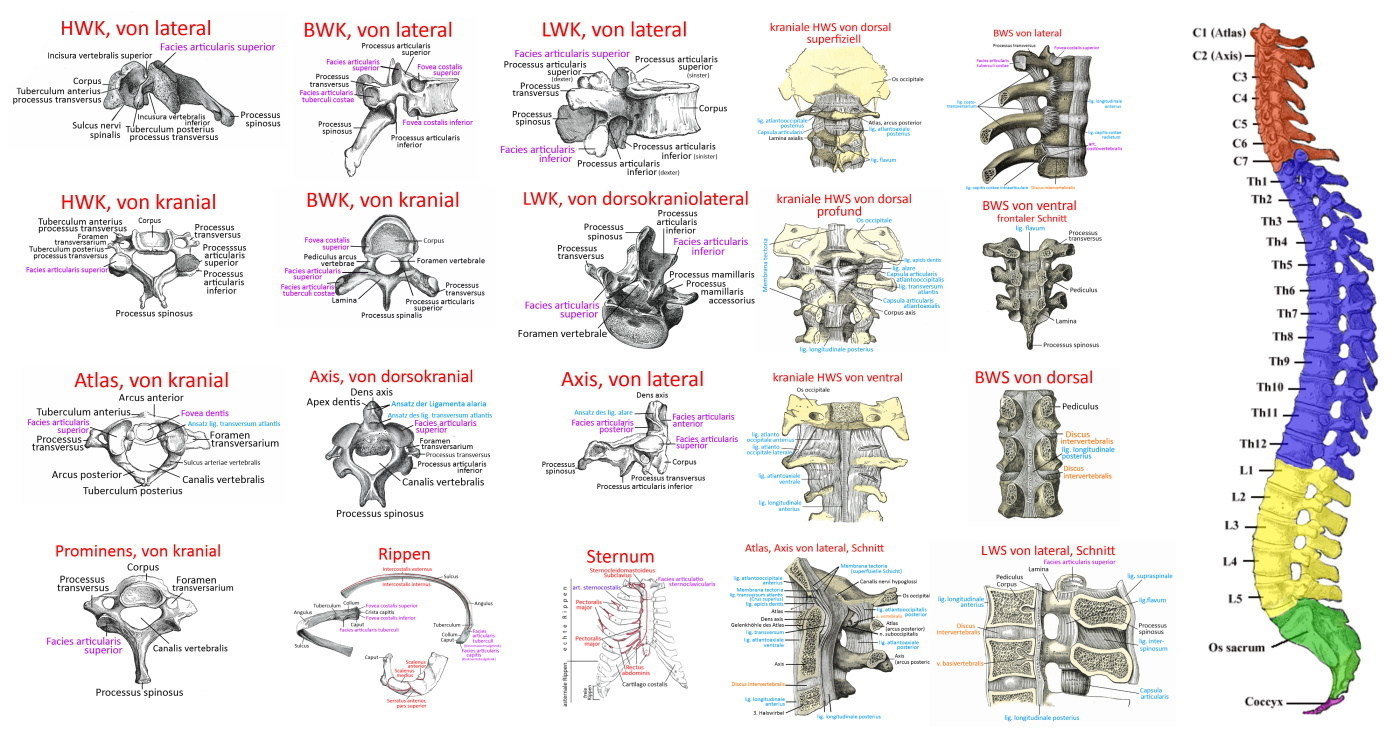

Wirbelgelenk

Die autochthone Rückenmuskulatur ist das, was im gemeinen Sprachgebrauch als Erector spinae (Rückenstrecker) bezeichnet wird, auch wenn die Funktion über die bloße Extension hinausgeht und sowohl Lateralflexion als auch Rotation der WS umfasst. Die Beschreibung der relevanten asanas findet sich unter dem Eintrag zum Erector spinae. Einige Muskeln führen eine isolierte Bewegung aus, die meisten aber eine Kombinationsbewegung. Die Bewegungen finden in vielen Gelenken der Wirbelsäule gleichzeitig statt, können nicht segmentweise differenziert werden. Grob kann man sagen, LWS, BWS und HWS könnten getrennt angesteuert werden. Die Segmente bestehen dabei aus zwei benachbarten Wirbelkörpern, der dazwischen liegenden Bandscheiben und den dorsal liegenden Facettengelenken. Grundsätzlich ähneln sich alle Wirbel, jedoch unterscheiden wir die Halswirbelsäule HWS, die Brustwirbelsäule BWS und die Lendenwirbelsäule LWS, und die Wirbel unterscheiden sich in einigen Details. Eine Sonderrolle spielen dabei Atlas (1. HW) und Axis (2. HW): der Atlas hat keinen Wirbelkörper sondern ein Loch, in den der nach ventral zeigende „Dens“ des Axis hineinragt. Die HWS ist am beweglichsten, aber auch am störanfälligsten, danach die LWS, ebenso was die Störanfälligkeit betrifft, am wenigsten die BWS. Etwa 50% der Beugung und Streckung der HWS geschehen zwischen Occiput und C1 ! Die übrigen 50% verteilen sich unter den anderen Wirbelgelenken mit Schwerpunkt C5-C6. Ebenfalls ca. 50% der Rotation geschehen in C1-C2, der Rest ist gleichmäßig verteilt. Die oberere BWS zeigt wenig Beweglichkeit, die LWS große Flexions-/Extensionsfähigkeit und Seitneigefähigkeit, aber weniger Rotationsfähigkeit, die HWS neigt wie die LWS zu degenerativen Veränderungen der Bandscheiben, was bei der Rotation der HWS zu Kompression der benachbarten Nerven und Arterien mit Folge Zervikocephalgie, Zervikalsyndrom und bei Kompression der A. verbebralis auch Schwindel, Übelkeit, Sehstörungen, Synkopen, Nystagmus führen kann (Barre-Lieou-Zeichen, KI zu manueller Manipulation). Die Flexion ist bei Männern besser, die anderen Beweglichkeiten bei Frauen. Mit dem Alter schwindet die Beweglichkeit bis auf die Rotation in C1-C2. Die passive Beweglichkeit ist im Liegen besser als aufrecht wegen entspannter Muskulatur. Als Wirbelgelenke werden zumeist die „Facettengelenke“ (artt. zygapophysiales) bezeichnet, die als artt. superiores und artt. inferiores an fast allen Wirbel paarig dorsal (links/rechts) angelegt sind. Sie ermöglichen ein gewisses, begrenztes Maß an Rotation, Lateralflexion und Extension.

Das aus zwei Wirbelkörpern und der dazwischenliegenden Bandscheiben gebildete Gelenk ist eine Symphyse (symphysis intervertebralis, „unechtes Gelenk“, Synarthrose). Die Bandscheibe (Discus intervertebralis), gebildet aus einem hoch wasserbindenden Kern (Nucleus pulposus) und einem diesen umgebenden Faserring (Anulus fibrosus), verteilt dank des hohen Wassergehalts den Druck zwischen Boden- und Deckfläche nach Pascal’schen Prinzip weitdestgehend gleichmäßig. Da während des Tages unter der Last des Teilkörpergewichts Wasser abgepreßt wird, muss während der Nachtruhe das verlorene Wasser wieder aufgesaugt werden. Dabei handelt es sich genau genommen nicht um Wasser sondern um eine Nährlösung zur Versorgung des Stoffwechsels der Bandscheiben, da nach dem Abschluss des Wachstums, ab dem etwa 20. Lj. die Bandscheiben keine Blutgefäße mehr besitzen. Der Wasserverlust über den Tag beträgt ca. 1-2 cm und überschreitet damit den Größenverlust durch Einsinken des Fußgewölbes (ca. 1 cm). Die Wirbelsäule wird von vielen Bändern zusammengehalten. Siehe den folgenden Abschnitt.

Bänder

Lig. alare

Lig. apicis dentis

Lig. atlantoaxiale

Lig. atlantoaxiale anterius (zu Membrana atlantooccipitalis)

Lig. atlantoaxiale posterius (zu Membrana atlantooccipitalis)

Lig. atlantooccipitale

Lig. atlantooccipitale anterius

Lig. atlantooccipitale laterale

Lig. atlantooccipitale posterius

Lig. capitis costae intraarticulare

Lig. capitis costae radiatum

Lig. costotransversarium

Lig. costotransversarium laterale

Lig. costotransversarium superius

Lig. flavum (Zwischenbogenband)

Lig. interspinale/interspinosum

Lig. intertransversarium

Lig. longitudinale anterius (vorderes Längsband)

Lig. longitudinale posterius (hinteres Längsband)

Lig. lumbocostale

Lig. nuchae (Nackenband)

Lig. supraspinale

Lig. transversum atlantis (Querband des ersten Halswirbels)

Membrana atlantoaxialis anterior et posterior (= Lig. atlantoaxiale)

Membrana atlantooccipitalis anterior und posterior (Lig. atlantooccipitale)

Membrana tectoria

Fasciculi longitudinales

der vertkal verlaufende Anteil des Lig. cruciatum atlantis, auch als Längsbündel bezeichnet. Der obere Teil, Fasciculus longitudinalis superior, zieht zur Ventralseite des Foramen magnum. der untere Teil, Fasciculus longitudinalis inferior, zieht zur Dorsalseite des zweiten Wirbelkörpers.

Lig. alare

Bänder von der dorsolateralen Fläche der apix dens zum ventromedialen Rand der Condylen des Os occipitale am Rand des Foramen Magnum. Halten den Schädel und bremsen dessen Bewegung; In Neutral Null sind einige dieser Bänder gespannt, andere entspannt. Sie begrenzen Rotation des Kopfes und seine Flexion gegenüber der HWS.

Bilder:

Linkmap: Bänder des Atlas und Axis

Linkmap: HWS von kranial, profund

Linkmap: Axis von dorsokranial

Linkmap: Axis lateral

Lig. apicis dentis

Ein kurzes Band von der Spitze des Dens axis zum Margo anterior des Foramen Magnum zur Stabilisierung der beiden Kopfgelenke

Bilder: linkmap/kraniale_HWS_von_dorsal_profund.gif

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, schematisch

Linkmap: HWS von kranial, profund

Linkmap: Atlas, Axis von lateral

Lig. atlantoaxiale

Das Lig. atlantooccipitale besteht aus Lig. atlantoaxiale anterius und Lig. atlantoaxiale posterius. Diese werden häufig auch als Membrana atlantoaxiale anterius und Membrana atlantoaxiale posterior bezeichnet, siehe dort.

Bilder:

Linkmap: Atlas, Axis von lateral

Linkmap: HWS von ventral

Linkmap: kraniale HWS von dorsal, superfiziell

Lig. atlantoaxiale anterius

Synonym zu Membrana atlantoaxialis anterior , siehe dort.

Lig. atlantoaxiale posterius

Synonym zu Membrana atlantoaxialis posterior, siehe dort.

Lig. atlantooccipitale

Das Lig. atlantooccipitale besteht aus Lig. atlantooccipitale anterius und Lig. atlantooccipitale posterius. Diese werden häufig auch als Membrana atlantooccipitale anterius und Membrana atlantooccipitale posterior bezeichnet, siehe dort.

Bilder:

Linkmap: Atlas, Axis von lateral

Linkmap: HWS von ventral

Linkmap: kraniale HWS von dorsal, superfiziell

Lig. atlantooccipitale anterius

Synonym zu Membrana atlantooccipitalis anterior, siehe dort.

Lig. atlantooccipitale laterale

Das Lig. atlantooccipitale laterale zieht vom seitlichen Rand des Foramen magnum zum hinteren Atlasbogen.

Bilder:

Linkmap: kraniale HWS von dorsal, superfiziell

Lig. atlantooccipitale posterius

Synonym zu Membrana atlantooccipitalis posterior, siehe dort.

Lig. capitis costae intraarticulare

Das Lig. capitis costae intraarticulare zieht von der Crista capitis costae durch die Kapsel des Rippenkopfgelenks Art. capitis costae zum benachbarten Discus intervertebralis und teilt damit das Wirbelgelenk Articulatio costavertebralis in zwei Kammern. Bei der 1., 11., 12. Rippe fehlt dieses Band.

Bilder: (noch ohne)

Lig. capitis costae radiatum

von der ventralen Knochenoberfläche des Rippenkopfs (Caput costae) radiär zur den beiden am Kostoverbebralgelenk beteiligten Brustwirbeln und der dazwischen liegende Bandscheibe (Discus intervertebralis) ziehendes Band zur Sicherung des Kostoverbebralgelenks .

Bild: linkmap/BWS_von_lateral.png

Linkmap: Kostovertebralgelenk, Transversalschnitt

Linkmap: BWS, lateral

Lig. costotransversarium

Band von der Rippe zum Transversalfortsatz. Es gibt zwei Teile:

- laterale: vom Processus transversus zur Außenseite der Rippe des gleichen Segments.

- superius: vom Processus transversus zur Knochenkante („Crista colli costae“) an der Oberkante der darunter gelegenen Rippe.

Bilder: linkmap/BWS_von_lateral.png

Lig. costotransversarium laterale

Da Lig. costotransversarium laterale ist ein kurzes Band, das vom Querfortsatz zur Lateralseite der Rippe des gleichen Segments zieht.

Bilder:

Linkmap: Kostovertebralgelenk

Linkmap: Kostovertebralgelenk, schematisch

Linkmap: Kostovertebralgelenk mit Spinalkanal und Bändern

Linkmap: Kostovertebralgelenk, Transversalschnitt

Linkmap: Rumpf, Rücken, Teilansicht, profund

Linkmap: Rumpf, BWS, HWS, von dorsolateral

Lig. costotransversarium superius (tuberculum costale)

Das Lig. tuberculum costale zieht von der Spitze des Processus transversus eines Wirbels zum zugehörigen Rippenhöcker.

Bilder:

Linkmap: Kostovertebralgelenk

Linkmap: Kostovertebralgelenk von ventrolateral

Linkmap: Kostovertebralgelenk, schematisch

Linkmap: Kostovertebralgelenk mit Spinalkanal und Bändern

Linkmap: BWS und HWS von dorsal

Lig. cruciatum atlantis

Das Lig. cruciatum atlantis besteht aus einem horizontal laufenden Anteil, dem Lig. transversum atlantis (Querband) dem longitudinal verlaufendem Fasciculi longitudinales.

Lig. flavum (Zwischenbogenband)

früher auch als Ligg. interarcualia bezeichnetes Band, das die ventrale Seite der Wirbelbögen vom Axis bis zum Sacrum durchzieht. Die Dicke dieser Bänder nimmt nach kaudal zu. Sie besitzen eine unterstützende Wirkung bei Aufheben weiter Flexion der WS und begrenzen die Flexion; Sie liegen zwischen den Laminae arcuum vertebrarum benachbarter Wirbelbögen.

Bilder: linkmap/LWS_von_lateral_Schnitt.gif

Linkmap: LWS, Bänder

Linkmap: LWS von lateral

Linkmap: BWS, ventral, profund

Linkmap: kraniale HWS von dorsal, superfiziell

Lig. interspinale (interspinosum)

zwischen den Dornfortsätzen benachbarter Wirbel auf der kompletten Strecke zwischen deren Basis und Spitze; begrenzen die Flexion; Die Stärke der Bänder nimmt von zervikal nach kaudal zu. An der Spitze der Dornfortsätze liegen sie Lig. supraspinale an, an der Basis den Ligg. flava.

Bilder: linkmap/LWS_von_lateral_Schnitt.gif

Linkmap: LWS, Bänder

Linkmap: Rumpf, lateral, sehr profund

Linkmap: LWS von lateral

Lig. intertransversarium

Bänder zwischen den Transversalfortsätzen; begrenzt Rotation und Lateralflexion; an der HWS können sie fehlen; teilweise sind sie durch die Mm. intertransversarii ersetzt.

Bilder: linkmap/Atlas_Axis_von_lateral.png

Linkmap: LWS, Bänder

Linkmap: Atlas, Axis von lateral

Lig. longitudinale anterius (vorderes Längsband)

vorderes Längsband über die Wirbelkörper und Bandscheiben ventral vom Os occipitale (Basis) bis kaudal zu S1; begrenzt Extension; Die Faserzüge sind aus festem kollagenen Bindegewebe und strahlen in die annuli fibrosi der Bandscheiben ein. Das Lig. longitudinale anterius ist breiter als das dorsale Lig. longitudinale posterius Gemeinsam mit Lig. longitudinale posterius, Lig. supraspinale und Lig. nuchae bildet es die langen Wirbelsäulenbänder. Eine Einblutung in dieses Band (Simon’sche Blutung, ausgelöst durch Zugspannung) gilt als typisches Zeichen für den Tod durch Erhängen.

Bilder: linkmap/BWS_von_lateral.png

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, schematisch

Linkmap: Kostovertebralgelenk von ventrolateral

Linkmap: LWS, Bänder

Linkmap: Rumpf, hintere Bauchwand von ventral

Linkmap: Becken, Bänder, ventral

Linkmap: LWS von lateral

Linkmap: Atlas, Axis von lateral

Linkmap: HWS von ventral

Linkmap: BWS von lateral

Lig. longitudinale posterius (hinteres Längsband)

hinteres Längsband, liegt im Spinalkanal an der dorsalen Seite der Wirbelkörper. Es liegt diesen und den Bandscheiben an und bildet die ventrale Auskleidung des Spinalkanals, während das Lig. flavum ventral den Wirbelbögen anliegt und damit die dorsale Auskleidung des Spinalkanals bildet. Mit den Wirbelkörpern ist es nur lose verbunden, aber fest mit den Bandscheiben. Es reicht vom Axis bis zum Sacrum. Vom Axis nach kranial geht es in die Membrana tectoria über Das Lig. longitudinale posterius begrenzt die Flexion; Gemeinsam mit Lig. longitudinale anterius, Lig. supraspinale und Lig. nuchae bildet es die langen Wirbelsäulenbänder.

Bilder: linkmap/ligamentum_longitudinale_posterius.gif

Linkmap: Kostovertebralgelenk

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, schematisch

Linkmap: Bänder, Atlas und Axis

Linkmap: Kostovertebralgelenk mit Spinalkanal und Bändern

Linkmap: LWS, Bänder

Linkmap: HWS von kranial, profund

Linkmap: LWS von lateral

Linkmap: Atlax, Axis von lateral

Linkmap: BWS, Lig. longitudinale posterius

Lig. lumbocostale

Das Lig. lumbocostale verstärkt die Fascia thoracolumbalis und zieht mit kräftigen Fasern von der 12. Rippe zu den Processus costales von L1 und L2.

Bilder:

Linkmap: Rumpf, dorsal, profund

Linkmap: Rumpf, lateral, sehr profund

Lig. nuchae (Nackenband)

Nackenband, begrenzt Flexion; zwischen Protuberantia occipitalis externa über die Dornfortsätze der HWS. Das Lig. nuchae ist die zervikale Fortsetzung des Lig. supraspinale. Gemeinsam mit lig. longitudinale anterius, Lig. supraspinale und Lig. nuchae bildet es die langen Wirbelsäulenbänder.

Bilder: linkmap/LWS_von_lateral_Schnitt.gif

Linkmap: Rumpf, Rücken, Teilansicht, profund

Linkmap: Rumpf, BWS, HWS von dorsolateral

Linkmap: Rumpf, lateral, sehr profund

Linkmap: BWS und HWS von dorsal

Lig. supraspinale

begrenzt Flexion; über die Spitzen der Dornfortsätze von C7 bis zum Sacrum. Wo es die Dortfortsätze berührt, ist Faserknorpel ausgebildet. Es nimmt an Dicke nach kaudal zu und ist mit benachbarten Faszien verwachsen. Gemeinsam mit Lig. longitudinale anterius, Lig. longitudinale posterius und Lig. nuchae bildet es die langen Wirbelsäulenbänder. Dieses Band ist Ursprung des Rhomboideus major. Im Bereich der HWS geht es in das Lig. nuchae über.

Bilder: linkmap/LWS_von_lateral_Schnitt.gif

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, Schema

Linkmap: LWS, Bänder

Linkmap: Rumpf, lateral, sehr profund

Linkmap: Becken, Bänder, dorsal

Linkmap: LWS von lateral

Lig. transversum atlantis (Querband des ersten Halswirbels)

Das Lig. transversum atlantis ist neben den Fasciculi longitudinales Teil des Lig. cruciforme atlantis. Es verbindet die beiden Seitenteile des Atlas und ist mit 350N belastbar und bis zu 8 mm überdehnbar. In der Mitte verbindet es sich mit den Fasciculi longitudinales, die vom ventralen Rand des Foramen Magnum zum dorsalen Rand des Wirbelkörpers des Axis ziehen.

Bilder: linkmap/kraniale_HWS_von_dorsal_profund.gif

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, Schema

Linkmap: Atlantooccipitalgelenk

Linkmap: HWS von kranial, profund

Linkmap: Axis, dorsokranial

Linkmap: Atlas, Axis, lateral

Linkmap: Atlas, kranial

Membrana atlantoaxialis anterior (Lig. atlantoaxiale)

die Membrana atlantoaxialis bildet die Entsprechung zur Membrana atlantooccipitalis im ersten WS-Segment und zieht von dem vorderen Bogen (arcus anterior) des Atlas zum vorderen Rand des Körpers des Axis.

Bilder: linkmap/kraniale_HWS_von_dorsal_superfiziell.png

Linkmap: Atlas, Axis von lateral

Linkmap: HWS von ventral

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, Schema

Membrana atlantoaxialis posterior (Lig. atlantoaxiale)

die Membrana atlantoaxialis bildet die Entsprechung zur Membrana atlantooccipitalis im ersten WS-Segment und zieht von dem hinteren Bogen (arcus posterior) des Atlas zum oberen Rand der Laminae des Axis.

Bilder: linkmap/kraniale_HWS_von_dorsal_superfiziell.png

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, Schema

Membrana atlantooccipitalis anterior (Lig. atlantooccipitale)

Der anteriore Anteil der Membrana atlantooccipitalis, der ventral vor dem Foramen Magnum entspringt und zum vorderen Wirbelbogen zieht (dort, wo bei anderen Wirbeln der Wirbelkörper ist).

Bild: linkmap/kraniale_HWS_von_dorsal_superfiziell.png

Linkmap: Atlas, Axis von lateral

Linkmap: HWS von ventral

Membrana atlantooccipitalis posterior (Lig. atlantooccipitale posterior)

Der posteriore Anteil der Membrana atlantooccipitalis, der hinter dem Foramen Magnum entspringt und zum Arcus posterior des Atlas zieht.

Bild: linkmap/kraniale_HWS_von_dorsal_superfiziell.png

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, schematisch

Membrana tectoria

Band im Wirbelkanal im Bereich der Kopfgelenke und Fortsetzung des Lig. longitudinale posterius . Es entspringt an der dorsalen Seite des Körpers des zweiten Axis und zieht zum Basalteil des os occipitale. Einige Fasern verbinden sich mit der Gelenkkapsel des ersten Kopfgelenks, andere Rückenseitige gehen in die harte Hirnhaut (Dura mater) des Gehirns über, wieder andere verbinden sich mit dem Lig. transversum atlantis. Die Membrana tectoria bremst Dreh- und Flexionsbewegungen im Bereich der Kopfgelenke und hat haltende Funktion.

Bilder: linkmap/kraniale_HWS_von_dorsal_profund.gif

Linkmap: Atlas, Axis, Bänder, Schema

Linkmap: HWS von kranial, profund

Linkmap: Atlas, Axis, lateral

Schleimbeutel (Bursae)

Bursa apicis dentis

Sog. „Spitzenschleimbeutel“ dorsal des Dens axis und des Fasciculus longitudinalis des Lig. cruciforme (auch: cruciatum) atlantis. Diese Bursa kommuniziert häufig mit dem Gelenkraum des Art. dentis posterior..

Bursa cruciatotectoria

Bursa zwischen dem Fasciculus transversalis atlantis des Lig. cruciforme (auch: cruciatum) atlantis und der Deckmembran.

Bursae interspinaliae lumbales

Bursen zwischen den Processus spinosi (Dornfortsätzen) benachbarter Wirbel, die zumeist erst etwa ab dem 10. Lj entstehen. Ihre Häufigkeit steigt mit dem Lebensalter und nimmt nach kaudal zu.

Bursa subcutanea coccygea

Subkutane Bursa über der Spitze des Steißbeins.

Bursa subcutanea sacralis

Inkonstante subkutane Bursa zwischen der Crista sacralis mediana des Kreuzbeins und des Steißbeins.

Weitere Strukturen

Bandscheibe

Das aus zwei Wirbelkörpern und der dazwischenliegenden Bandscheiben gebildete Gelenk ist eine Symphyse (symphysis intervertebralis, „unechtes Gelenk“, Synarthrose). Die Bandscheibe (discus intervertebralis) ist ein elastischer knorpeliger Puffer, der einem hoch wasserbindenden Kern (Nucleus pulposus) und einem diesen umgebenden Faserring (Anulus fibrosus) gebildet wird. Sie verteilt dank des hohen Wassergehalts den Druck zwischen Boden- und Deckfläche nach Pascal’schen Prinzip weitdestgehend gleichmäßig. Da während des Tages unter der Last des Teilkörpergewichts Wasser abgepreßt wird, was sich an einer messbar abnehmenden Körperlänge zeigt, muss während der Nachtruhe das verlorene Wasser wieder aufgesaugt werden. Dabei handelt es sich genau genommen nicht um Wasser, sondern um eine Nährlösung zur Versorgung des Stoffwechsels der Bandscheiben, da nach dem Abschluss des Wachstums, ab dem etwa 20. Lj. die Bandscheiben keine Blutgefäße mehr besitzen. Der Wasserverlust über den Tag beträgt ca. 1-2 cm und überschreitet damit den Größenverlust durch Einsinken des Fußgewölbes (ca. 1 cm). Mit dem Alter läßt die Wasserbindungsfähigkeit nach, was die Abstände zwischen den Bandscheiben verringert und zu Diskushernien (Protrusion, Prolaps) erhöht.

Die Segmente der Wirbelsäule bestehen aus zwei benachbarten Wirbelkörpern, der dazwischen liegenden Bandscheiben und den dorsal liegenden Facettengelenken. Grundsätzlich ähneln sich alle Wirbel, jedoch unterscheiden wir die Halswirbelsäule HWS, die Brustwirbelsäule BWS und die Lendenwirbelsäule LWS, und die Wirbel unterscheiden sich in einigen Details. Eine Sonderrolle spielen dabei Atlas (1. HW) und Axis (2. HW): der Atlas hat keinen Wirbelkörper sondern ein Loch, in den der nach ventral zeigende „Dens“ des Axis hineinragt. Die HWS ist am beweglichsten, aber auch am störanfälligsten, danach die LWS, ebenso was die Störanfälligkeit betrifft, am wenigsten die BWS. Etwa 50% der Beugung und Streckung der HWS geschehen zwischen Occiput und C1. Die übrigen 50% verteilen sich unter den anderen Wirbelgelenken mit Schwerpunkt C5-C6. Ebenfalls ca. 50% der Rotation geschehen in C1-C2, der Rest ist gleichmäßig verteilt. Die oberere BWS zeigt wenig Beweglichkeit, die LWS große Flexions-/Extensionsfähigkeit und Seitneigefähigkeit, aber weniger Rotationsfähigkeit, die HWS neigt wie die LWS zu degenerativen Veränderungen der Bandscheiben, was bei der Rotation der HWS zu Kompression der benachbarten Nerven und Arterien mit Folge Zervikocephalgie, Zervikalsyndrom und bei Kompression der A. verbebralis auch Schwindel, Übelkeit, Sehstörungen, Synkopen, Nystagmus führen kann (Barre-Lieou-Zeichen, KI zu manueller Manipulation). Die Flexion ist bei Männern besser, die anderen Beweglichkeiten bei Frauen. Mit dem Alter schwindet die Beweglichkeit bis auf die Rotation in C1-C2. Die passive Beweglichkeit ist im Liegen besser als aufrecht wegen entspannter Muskulatur. Als Wirbelgelenke werden die „Facettengelenke“ (artt. zygapophysiales) bezeichnet, die als artt. superiores und artt. inferiores an fast allen Wirbel paarig dorsal (links/rechts) angelegt sind. Sie ermöglichen ein gewisses, begrenztes Maß an Rotation, Lateralflexion und Extension.

Ähnlich wie bei den anderen Strukturen des passiven Bewegungsapparates sind auch in der Bandscheibe deren Zellen für den Erhalt der Struktur und die Produktion der Matrix-Moleküle verantwortlich. Wiederum ist Belastung ein wichtiger Erhaltungsreiz. Auch wenn die Studienlage hier wesentlich dünner ist als im Falle der

Knorpel oder Sehnen, kann gesagt werden, dass ähnliche Mechanismen greifen, also etwa Integrine externe Reize detektieren und in die Zelle leiten, woraufhin diese das anabole System aktiviert. Auch hier sind Matrix-Metalloproteasen (MMP) wieder wichtige katabole Elemente. Der Turnover ist im inneren Teil des Annulus fibrosus am schnellsten, danach folgt der Nucleus pulposus und zum Schluss der äußere Teil des Anulus fibrosus. Die Zellen des Nucleus pulposus haben einen stärkeres Zytoskelett und sind daher steifer. Zudem sind sie ziemlich rund, was ihnen eine gute Resistenz gegen Druckkräfte von allen Seiten verleiht. Die Zellen des Anulus fibrosus hingegen sind eher länglich. Im Gegensatz zu den Zellen des inneren Anulus fibrosus und des Nucleus pulposus, die vor allem auf Kompression reagieren, stoßen die Zellen des äußeren Anulus fibrosus Adaptionen vor allem auf Dehnungsreize hin an. Der Konstruktion der Bandscheibe gemäß wirkt axiale Stauchung der Wirbelsäule nicht nur als Druck auf die Strukturen, sondern auch als nach außen gerichtete Kompression und damit als Dehnungsreiz in der äußeren Schicht des Anulus fibrosus. Es lässt sich auch sagen, dass dynamische Reize wesentlich besser anabol wirken als statische Reize. Für dynamische Reize gibt es einen Parameterbereich, in dem Extensivität und Intensität gegeneinander aufgewogen werden können, so dass sie anabol wirken. Wird dieses Maß überschritten, findet eher eine Überforderung und ein Abbau statt. Lange andauernde ähnliche statische Belastungen wirken eher katabol. Es wird davon ausgegangen, dass Krafttraining mit wechselnden Druckverhältnissen bei mittlerer Lastintensität einen sehr guten Erhaltungsstimulus darstellt. Entlastungen nach Belastungen kommen den Bandscheiben ebenfalls sehr zugute. Ist die Struktur der Bandscheibe durch chronisch erhöhte Druckeinwirkung einmal so weit geschädigt, dass im Nucleus pulposus und inneren Anulus fibrosus nicht mehr genügend Druck detektiert wird, weil der umgebende äußere Anulus fibrosus zu sehr nachgibt, kann ein Point of no retun erreicht werden, an dem das System nicht mehr positiv auf Druck adaptieren kann. Weitere Belastung führt dann nur zu weiteren Schäden am äußeren Anulus fibrosus und zu weiterer Insuffizienz der Druckadaption im Inneren. Solange die Degeneration des Nucleus pulposus noch nicht zu weit fortgeschritten ist, kann mit moderaten Belastungsimpulsen versucht werden, die Matrix-Produktion im Nucleus pulposus wieder anzuregen, was infolge auch die Wasserbindungsfähigkeit und die Druckweiterleitung in Richtung Anulus fibrosus steigern würde. Die Veränderung der Körperlänge über den Tag kann als ein Maß für die Wasserbindungsfähigkeit des Nucleus pulposus angesehen werden. Im Schnitt liegt die maximale Längendifferenz, also die Zunahme in der Nacht oder die Abnahme über den Tag, bei etwa 7,2 mm. Es zeigt sich, das klinische Parameter wie Mobilität und Schmerzen mit der Höhe der Differenz negativ korrelieren. Im Blutserum lassen sich Matrix-Abbauprodukte bestimmen, die bei von Rückenschmerzen und Bandscheibenleiden und betroffenen Menschen verringert sind als Hinweis für eine verminderte Kollagensynthese als Teil der Ätiologie der Leiden. Hat die Degeneration der Bandscheiben ein gewisses Maß überschritten, dürfen die Übungseinheiten nicht zu lange am Stück durchgeführt werden, ohne das zwischendurch Entlastungsphasen in einer Lage stattfinden, in denen ein teilweises Wiederauffüllen des Nucleus stattfinden kann.

Nucleus pulposus

Der Nucleus pulposus ist der gelartige Kern der Bandscheiben. Er ist so beschaffen, daß er sehr viel Wasser binden kann, das tags unter der Last des Teilkörpergewichts teilweise abgepresst wird und nachts wieder aufgesaugt wird. Der Turnover des Nucleus pulposus ist mit zwei bis drei Wochen noch recht gering, anders als der des Anulus fibrosus (1 – 1,5 Jahre). Mit dem Alter nimmt die Wasserbindungsfähigkeit des Nucleus pulposus ab, was die Degeneration der Bandscheiben begünstigt.

Anulus fibrosus

Das Fasserring um den Anulus fibrosus, der den Gelkern Nucleus pulposus umgibt. Der Turnover ist mit 1 bis 1,5 Jahre eher lang und damit auch die Heilungszeit im Falle eines Bandscheibenvorfalls.

Bewegungen

Rotation in der Transversalebene. Für alle Bereiche der WS: Rotatores. Weiter je nach Abschnitt der WS, unmittelbar auf die Wirbelkörper wirkend oder Weiter mittelbar über die Rotation des Oberkörpers

- HWS: ipsilateral: Splenius; kontralateral: Semispinalis

- BWS: ipsilateral: Obliquus internus abdominis; kontralateral: Obliquus externus abdominis, Multifidi, Semispinalis

- LWS: ipsilateral: Obliquus internus abdominis; kontralateral: Obliquus externus abdominis

kontralaterale Rotation gleiche Muskeln der kontralateralen Seite

Lateralflexion Je nach Abschnitt der Wirbelsäule:

- HWS: ispilateral: Semispinalis, Splenius, Iliocostales, Intertransversarii, Longissimus; kontralateral: Multifidi

- BWS: ipsilateral: Semispinalis, Longissimus, Intertransversarii, Iliocostales, Obliquus internus abdominis (in Verbindung mit dem ispilateralen Obliquus externus abdominis); kontralateral: Multifidi, Levatores costarum

- LWS: ipsilateral: Psoas major, Psoas minor, Quadratus Lumborum, Teile der Iliocostales, Intertransversarii, Longissimus, Obliquus internus abdominis (in Verbindung mit dem ispilateralen Obliquus externus abdominis); kontralateral: Multifidi

kontralaterale Lateralflexion gleiche Muskeln der kontralateralen Seite

Extension Einige dieser Muskeln extendieren nur bei beidseitiger Kontraktion. Unterscheide Abschnitt der Wirbelsäule:

- HWS: Intertransversarii, Semispinalis, Iliocostales, Longissimus, Splenius, Rotatores

- BWS: Intertransversarii, Semispinalis, Iliocostales, Longissimus, Levatores costarum, Rotatores

- LWS: Intertransversarii, Iliocostales, Longissimus, Rotatores, Quadratus Lumborum, Psoas major

Flexion Je nach Abschnitt der Wirbelsäule:

- HWS:

- BWS: rectus abdominis, Obliquus internus abdominis zusammen mit Obliquus externus abdominis

- LWS: rectus abdominis, Obliquus internus abdominis zusammen mit Obliquus externus abdominis

Pathologie

Einige Erkrankungen des Gelenks: Morbus Scheuermann, Bandscheibengeschehen/Nervenwurzelkompressionssysdrom (Protrusio, Prolaps, Sequester), Osteoporose, Morbus Bechterew, Morbus Reiter, Psoriasis Arthritis, Spondylolisthesis, vertebrale Knochenmetastasen, Morbus Paget

Tests

Tests des Gelenks

HWS-Radikulopathie:

- Cluster of Wainner (Cervical Radiculopathy Provocation Tests)

- Perkussionstest HWS

- Spurling-Test

- HWS-Distraktionstest

- Schulterkaudalisierungstest

- Elvey-Test (Plexus brachialis Spannungs-Test, Upper Limb Tension Test)

- Bakody Schulterabduktionstest

- Jackson-Kompressionstest

- Foramina-intervertebralia-Kompressionstest

- Flexionskompressionstest

- Extensionskompressionstest

- Lhermite-Zeichen

Raumfordernde Prozesse:

Kompression/Läsion Plexus brachialis:

LWS-Instabilität:

LWS-Radikulopathie:

LWS Spinalkanalstenose:

Gemischte Tests:

- Schepelmann-Test (Rib fracture, intercostal neuralgia, pleurisy)

- Storch-Test (Einbeinstand-Test) (Stressfraktur, Facettengelenkarthrose)

Tests der Bewegungsrichtungen

Beweglichkeit allgemein:

HWS-Beweglichkeit:

- HWS-Rotations-Screening

- Kopfrotationstest bei maximaler Extension

- Kopfrotationstest bei maximaler Flexion

- Segmentaler Funktionstest der HWS

- Soto-Hall-Test

- Perkussionstest HWS

- O’Donoghues Test

BWS:

LWS-Beweglichkeit:

Tests der überziehenden Muskulatur

HWS: Autochthone

Bilder

Halswirbel

Brustwirbel

Lendenwirbel

Lendenwirbel: Medianschnitt

Lendenwirbel: Bänder (Bild verlinkt zu Linkmap)

Kostovertebralgelenk im Sagittalschnitt (Bild verlinkt zu Linkmap)

Kostovertebralgelenk mit Spinalkanal und Bändern (Bild verlinkt zu Linkmap)

Kostovertebralgelenk schematisch (Bild verlinkt zu Linkmap)

Kostovertebralgelenk von ventrolateral (Bild verlinkt zu Linkmap)

Atlantooccipitalgelenk (Bild verlinkt zu Linkmap)

Atlas

Atlas und Axis: Bänder

Atlas und Axis: Bänder, Schema (Bild verlinkt zu Linkmap)